En un mundo dominado por aplicaciones móviles, redes sociales y gigantes tecnológicos que pugnan por captar cada segundo de nuestra atención, es fácil olvidar que hubo un tiempo en el que el internet no giraba en torno a la monetización de nuestros clics o datos personales. La experiencia del internet en sus primeros años era radicalmente diferente: era un espacio abierto, exploratorio, y sobre todo, un terreno fértil para el autoaprendizaje y la experimentación tecnológica. Recuerdos personales de aquellos tiempos revelan cómo antes de que nuestra atención se convirtiera en una mercancía, existía una relación más pura y política entre usuarios y tecnologías digitales. Para muchos nacidos en la década de los 80 y principios de los 90, el acceso al internet y a las tecnologías digitales estaba mediado por instituciones como universidades, bibliotecas públicas o escuelas, y no necesariamente en la comodidad del hogar. Esta limitación física y tecnológica, paradójicamente, fomentaba el ingenio y la autonomía, pues con acceso restringido y recursos limitados, quienes eran curiosos debían aprender a navegar no solo en los sistemas, sino en las políticas de uso, las comunidades y en las arquitecturas técnicas que sustentaban aquel universo digital emergente.

Un ejemplo claro de esta época precaria pero enriquecedora es la experiencia vivida por jóvenes geeks que, sin computadora personal en casa, encontraban en los laboratorios universitarios o en las pocas computadoras públicas la oportunidad para aprender y crecer. Era común enfrentarse a terminales de teletipo como los VT100, con pantallas monocromáticas que parecían menos amigables que las interfaces gráficas que luego fueron estándar, pero que para esos usuarios representaban la entrada al vasto mundo de la programación y la comunicación digital. Durante esos años, antes de que el World Wide Web ganara popularidad masiva, herramientas como BBSes (Bulletin Board Systems), servicios FTP, Usenet y Gopher ofrecían un ecosistema diverso para el intercambio de información. Los usuarios podían compartir juegos de software libre o gratuito, participar en discusiones técnicas, descargar programas y aprender a usar el protocolo Telnet para conectar con sistemas remotos. Aunque no existieron interfaces gráficas atractivas al comienzo, la comunidad se formaba a través de texto, intentos constantes de comunicación y colaboración abierta.

El autodenominado “nativo digital” moderno muchas veces pierde de vista que las verdaderas raíces de la informática personal se nutrieron de métodos menos accesibles, más técnicos, y posiblemente más democráticos en su espíritu, donde el usuario no era solo consumidor pasivo sino un actor activo en la creación y modificación de sistemas. La educación formal en tecnologías digitales, aunque escasa en muchos casos, era un camino indispensable para acceder a estos conocimientos. En escuelas públicas con recursos limitados, la enseñanza de lenguajes como Turbo Pascal en la década de los 90 marcó la diferencia para algunos estudiantes. La presencia de maestros apasionados que trabajaban con los pocos recursos disponibles, como las PCs IBM compartidas, hizo que ese aprendizaje fuera posible y que la programación comenzara a parecer una habilidad alcanzable, casi un superpoder. El paso hacia la interfaz gráfica con programas como Mosaic transformó la experiencia digital y pronto aceleró la transición hacia una internet corporativa y comercial.

Gopher y los MUDs de telnet, que eran para entonces muy populares, pronto quedaron relegados y desalojados por la masificación de navegadores más amigables y empresas que vieron en la red una oportunidad de negocio. Sin embargo, aunque el acceso personal a computadoras fue un factor clave, no siempre estuvo al alcance de todos, y en muchos casos la disponibilidad de tecnología en espacios públicos fue lo que garantizó la formación de una generación capaz de entender y crear sistemas tecnológicos. La introducción de equipos como la Mac Quadra y la posibilidad de trabajar con herramientas como HyperCard o ResEdit permitió a usuarios jóvenes especializarse de forma más profunda, combinando creatividad con conocimiento técnico. Aprender lenguajes como C con libros clásicos, aunque fuese autodidacta, proporcionó una base sólida para la comprensión de las arquitecturas y los sistemas operativos que ahora dominan la industria. Esta relación íntima, casi artesanal, con el hardware y el software contrastaba con la experiencia actual donde muchos usuarios interactúan con dispositivos cerrados y ecosistemas controlados que limitan la experimentación.

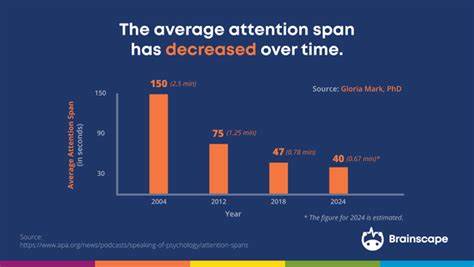

El aspecto político de esta historia tecnológica es igualmente relevante. La disparidad en el acceso a tecnologías y espacios de aprendizaje refleja tensiones sociales y económicas que no han desaparecido. Mientras universidades privadas mantenían potentes mainframes accesibles a sus estudiantes con un grado significativo de libertad, muchas escuelas públicas y comunidades marginadas dependían de antiguos equipos y una limitada conectividad. Hoy, a pesar de que la mayoría de niños y jóvenes poseen smartphones o tablets, la oportunidad de aprender a fondo, de manipular, entender y construir tecnología sigue siendo escasa para muchos. En la actualidad, la digitalización ha devenido en un modelo de atención extractiva donde las grandes corporaciones monetizan cada interacción, limitan la personalización y control del usuario, y promueven plataformas cerradas con restricciones estrictas que minimizan el acceso real al código y las posibilidades de modificación.

Este modelo contrasta fuertemente con la filosofía abierta y colaborativa que permitió que en los años anteriores a la web comercial una cultura de autoaprendizaje y creación tecnológica prosperara. El futuro, desde esta perspectiva nostálgica y crítica, debería orientarse hacia la inversión en espacios públicos y tecnologías de código abierto que recuperen la esencia de aquellos primeros años. Facilitar que cada niño pueda tener acceso a un computador con Linux, sistemas que permitan la instalación libre de software y un ecosistema educativo que impulse el pensamiento crítico y la participación técnica, es fundamental para formar una nueva generación de verdaderos nativos digitales, no solamente usuarios pasivos. Mantener vivos los valores del internet pre-web no solo es un ejercicio de memoria, sino un imperativo para asegurar que el avance tecnológico sea inclusivo y democrático. Preservar el acceso abierto a la tecnología es también preservar la capacidad de imaginar y construir futuros alternativos, de cuestionar el status quo digital y de buscar caminos más justos y sostenibles.

Al mirar atrás en la historia de Internet y en las vivencias de quienes crecieron en aquella época, queda claro que los espacios de aprendizaje público y la cultura colaborativa forman la semilla de cualquier innovación genuina. Los desafíos son mayúsculos, pero también lo es el potencial: revalorizar las experiencias del pasado para inspirar políticas educativas y tecnológicas que aseguren que los recursos digitales no sean un privilegio sino un derecho. En este sentido, tenemos una oportunidad histórica por delante, y las lecciones del internet antes de que nuestra atención se convirtiera en mercancía pueden guiarnos en cómo abrir caminos más equitativos y enriquecedores para todos.