La concepción tradicional de la biología molecular nos ha enseñado durante décadas que las moléculas como el ADN y el ARN son meros portadores de información genética, replicándose para asegurar la transmisión hereditaria. Sin embargo, una perspectiva biosemiótica más reciente nos invita a cuestionar y expandir esta visión, enfocándose en cómo estas moléculas llegaron a ser signos con significado funcional dentro de sistemas vivos. Esta exploración abre una ventana al origen mismo de la vida, la interpretación molecular y los fundamentos de la información biológica. Desde las observaciones iniciales de Erwin Schrödinger en "¿Qué es la vida?" hasta los descubrimientos de Watson, Crick y Shannon, la idea de información en biología ha oscilado entre consideraciones estrictamente físicas y metáforas para procesos vivos. Schrödinger planteó que los organismos vivos mantienen un estado lejos del equilibrio termodinámico y almacenan información en estructuras como el ADN, pero sus implicaciones para la semiosis —la capacidad de los sistemas de expresar y procesar signos— no fueron plenamente desarrolladas en aquel entonces.

El modelo dominante de la biología molecular, cristalizado en el llamado "dogma central", establece que la información fluye de ADN a ARN y luego a proteínas, con un enfoque en la replicación como el núcleo del fenómeno biológico. Sin embargo, esta perspectiva reduce el concepto de información a un patrón físico sin esencia referencial o funcional, olvidando que el significado real radica en la interpretación biológica, no solo en la transmisión mecánica de secuencias. El filósofo y biólogo Terrence W. Deacon invita a entender esta cuestión desde la biosemiótica, enfocándose en el proceso que permite a una molécula ser interpretada como signo. La clave para que una molécula sea signo no reside en sus propiedades intrínsecas, sino en el sistema que la interpreta y le asigna significado —su «competencia interpretativa».

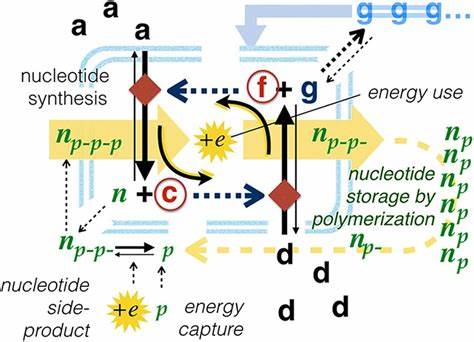

Para ello, Deacon propone un modelo molecular simple y concreto basado en procesos físicos y químicos conocidos, alejándose de la abstracción. Esto parte de comprender cómo moléculas pueden asociarse recíprocamente a través de la catálisis y cómo estructuras moleculares pueden autoensamblarse, como sucede en virus con cápsides que rodean ácidos nucleicos. La autopoiesis molecular, o la capacidad para auto-repararse y auto-reproducirse mediante ciclos metabólicos relativamente abiertos, se ejemplifica en un sistema llamado "autogen". En este sistema, moléculas catalizadoras interactúan en un círculo cerrado, generando las condiciones que apoyan su propia producción y autoensamblaje en estructuras estables. Este ciclo dinámico permite que el sistema mantenga una integridad y responda a daños como indicios de «no-soy-yo», interpretándolos de forma básica mediante un signo icónico, es decir, una representación directa de esa disrupción.

Aquí se plantea una noción fundamental: la semiosis molecular arranca en la distinción entre sí mismo y lo otro, y se expresa inicialmente en funciones simples de auto-mantenimiento. Este es el punto de partida para construir niveles más complejos de interpretación, en una jerarquía que abarca desde íconos (similitud directa) hasta índices (correlaciones contextuales) y símbolos (convenciones abstractas y arbitrarias). Un aumento en la complejidad interpretativa se da cuando el sistema autogénico puede detectar señales del ambiente y modificar su comportamiento en consecuencia. Por ejemplo, la interacción de moléculas externas con la superficie del autogen puede debilitar estructuralmente la cápside, facilitando que se liberen catalizadores justo cuando las condiciones ambientales son propicias para la autoreparación o la reproducción. Este tipo de interpretación molecular se asemeja a un signo índice, pues representa una correlación funcional entre estímulo y respuesta.

La implicación es profunda: la interpretación biosemiótica no es exclusiva de sistemas nerviosos sofisticados, sino que tiene raíces traceables a interacciones moleculares simples con propiedades semióticas emergentes. Esto redefine la información biológica como inseparable del proceso evolutivo, añadiendo incluyendo la capacidad de un sistema para interpretar sus propios estados y el entorno, en lugar de limitarse a replicar patrones. Aún más intrigante es la forma en que moléculas más complejas, como los polinucleótidos, podrían haberse incorporado a estos ciclos interpretativos iniciales. El físico Freeman Dyson propuso una hipótesis de doble rol para los nucleótidos: originalmente eran moléculas energéticas usadas para almacenar y transferir energía, y sólo después fueron adaptadas como portadores de información genética. Cuando los polinucleótidos se integran en sistemas autogénicos, pueden funcionar como plantillas que regulan las interacciones catalíticas.

Su secuencia aparentemente aleatoria produce diferencias tridimensionales en estructura, facilitando la unión selectiva de catalizadores y modulando sus interacciones. De este modo, los nucleótidos asumen un rol activo en la gestión de las redes catalíticas, transferiendo las restricciones internas del sistema a un soporte físico estable y modular. Este desplazamiento del soporte de la información desde un sistema holístico y dinámico hacia una estructura molecular estática habilita una mayor estabilidad, control y capacidad para la evolución compleja. El sistema puede así prescindir de algunos enlaces catalíticos internos redundantes, permitiendo la especialización y mayor eficiencia en la autoreparación y reproducción. La biosemiótica distingue distintos niveles de semiosis en estos procesos: la interpretación del patrón molecular como signo, la disposición resultante de los catalizadores, la dinámica generada y la formación de hábitos o disposiciones duraderas en el sistema.

De esta manera, la relación entre moléculas se traduce en relaciones de significado y función. A partir de aquí, la aparición del denominado «código genético» puede entenderse como la evolución de un sistema más complejo de traslación entre lenguajes moleculares. El sistema de codones y anticodones conecta los ácidos nucleicos con secuencias específicas de aminoácidos, expandiendo la capacidad interpretativa y funcional del organismo. Este fenómeno es un ejemplo de lo que se denomina «andamiaje semiótico», un mecanismo evolutivo mediante el cual la información es transferida y reinterpretada a través de diferentes niveles de organización, desde moléculas hasta células, tejidos y organismos completos. Cada nivel introduce nuevas posibilidades interpretativas y regula los procesos del nivel inferior, creando una jerarquía de sistemas de signos más sofisticados.

El andamiaje semiotico permite que la información sea continuamente desplazada a nuevos soportes con propiedades propias, lo que proporciona flexibilidad y capacidad para la evolución abierta y la complejidad creciente. Ejemplos de ello son los sistemas de regulación genética, como los genes Hox, que controlan la organización corporal y la diferenciación celular, evidenciando cómo la semiosis molecular impacta a nivel macroscópico. Asimismo, el concepto de constrain-to-work-to-constrain (restricción, trabajo y producción de nuevas restricciones) introduce una perspectiva que une la termodinámica con la semiosis. La información biológica aparece así como una propiedad emergente de la interacción entre restricciones estructurales y energía, movilizada de forma funcional para mantener y reproducir sistemas vivos. Este enfoque representa una inversión en la manera clásica de conceptualizar la información genética.

En lugar de concebir las moléculas de ADN y ARN como la fuente primera de información, se considera que ellas son artefactos semióticos que emergen y se estabilizan gracias a sistemas interpretativos moleculares preexistentes y su dinámica recíproca. En consecuencia, la información no es simplemente replicación de patrones, sino un fenómeno situado, dependiente del contexto y basado en procesos interpretativos. La vida misma, en esta visión, es un sistema auto-semiótico que crea y mantiene sus propios signos y significados a través de ciclos bioquímicos y evolutivos. Este cambio de paradigma propone desafíos y oportunidades. Desde una perspectiva investigativa, invita a explorar el origen de la vida con modelos experimentales y teóricos que integren la interpretación molecular y la autoorganización recíproca, alejándose del reduccionismo clásico.

También aporta un marco conceptual para avanzar en biología sintética, inteligencia artificial y comprensión del proceso evolutivo como un fenómeno interpretativo. En suma, entender cómo las moléculas se convirtieron en signos es fundamental para comprender no sólo la historia y la naturaleza de la vida, sino también la manera en que la información, el significado y la función emergen en sistemas complejos. Lejos de ser simples patrones replicados, los procesos biosemióticos revelan que la vida es una continua interpretación, auto-regulación y reconstrucción de significado a escala molecular y más allá.