El Holoceno, el periodo interglaciar que comenzó hace aproximadamente 11 mil años y se extiende hasta la actualidad, es un capítulo crucial en la historia climática de la Tierra. A pesar de que se caracteriza por una relativa estabilidad térmica en comparación con las transiciones glaciales previas, su estudio ha revelado complejidades inesperadas que desafían las metodologías tanto paleoclimáticas como los modelos de simulación climática. Estas divergencias, particularmente entre las reconstrucciones basadas en registros proxy y las simulaciones computacionales, conforman lo que se denomina la encrucijada o conundrum del Holoceno. Un análisis reciente que integra simulaciones isotópicas habilitadas y datos de núcleos de hielo ha arrojado nueva luz sobre este fenómeno, destacando especialmente la situación única de las montañas tropicales, donde las discrepancias parecen más evidentes y difíciles de explicar. El estudio del Holoceno implica comprender cómo fluctuaron las temperaturas globales y regionales a través del tiempo, apoyándose en diversas fuentes de información indirecta: sedimentos oceánicos, polen fósil, registros isotópicos en núcleos de hielo y travertinos, entre otros.

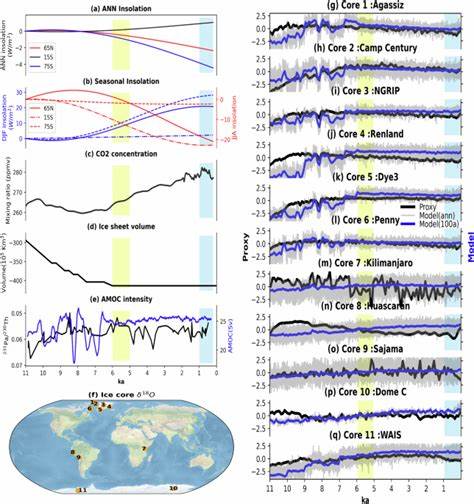

En general, la evidencia proxy indica un máximo térmico en el Holoceno temprano y medio, alrededor de 8 a 6 mil años antes del presente, con temperaturas superiores en aproximadamente un grado Celsius respecto a la actualidad, seguido por un enfriamiento gradual hacia tiempos recientes. Por el contrario, los modelos climáticos respaldados por iniciativas como el Proyecto de Intercomparación de Modelos Paleoclimáticos (PMIP) sugieren una tendencia de calentamiento continuo a lo largo de todo el Holoceno, sin un pico térmico definido. Esta discrepancia es particularmente fuerte para la temperatura media global de superficie y genera incertidumbre sobre la sensibilidad climática y las dinámicas de retroalimentación que podrían estar ausentes o mal representadas en los modelos. La inclusión de simulaciones basadas en el Community Earth System Model habilitado para isótopos (iCESM), en particular en su experimento transitorio iTRACE, ha permitido abordar estas diferencias desde una nueva perspectiva. A través de la simulación de la composición isotópica del oxígeno (δ18O) en la precipitación y la posterior transformación a valores análogos en núcleos de hielo mediante un modelo proxy, se logra una comparación directa entre los resultados modelados y los datos reales extraídos en Groenlandia, la Antártida y, especialmente, en las montañas tropicales.

Esta metodología evita la incertidumbre derivada de transformar proxies isotópicos directamente a temperatura, ofreciendo una herramienta más rigurosa para evaluar la calidad de los modelos y la interpretación de los registros físicos. Los datos analizados muestran que en Groenlandia y la Antártida, las tendencias isotópicas simulan razonablemente bien las señales de temperatura esperadas, en consonancia con los cambios inducidos por la precesión orbital y los forzamientos solares estacionales. Sin embargo, incluso en estas regiones, las simulaciones tienden a subestimar la magnitud del máximo térmico del Holoceno temprano y la posterior disminución isotópica observada en los núcleos de hielo, sugiriendo que ciertos procesos locales o subgéneros atmosféricos no están completamente capturados por los modelos actuales. En Groenlandia, por ejemplo, la representación más homogénea y tardía del máximo isotópico en el modelo comparada con la variabilidad espacial y temporal más marcada en la realidad es señal de limitaciones en la resolución y parametrización de la simulación, así como una respuesta posiblemente exagerada de la circulación oceánica atlántica a los impulsos de agua dulce. El hallazgo más desconcertante se encuentra en las montañas tropicales, donde el patrón de evolución isotópica de los núcleos de hielo es inverso respecto a las simulaciones del modelo.

Mientras que los datos proxy provenientes de sitios como Kilimanjaro en África, Huascarán en los Andes peruanos y el Illimani en Bolivia muestran un marcado descenso en el valor de δ18O a lo largo del Holoceno, indicando un enfriamiento regional o al menos una disminución isotópica, las simulaciones modelísticas predicen un aumento o estabilización isotópica, relacionado con un calentamiento y mayor evaporación en estas latitudes. Este fenómeno es conocido como la conundrum del Holoceno en las montañas tropicales y representa un reto conceptual significativo. La interpretación tradicional del δ18O en núcleos de hielo asume una fuerte relación con la temperatura local a la altitud del sitio, sustentada en la física de la destilación Rayleigh y las experiencias durante periodos glaciares e interglaciares pasados. Sin embargo, en el contexto tropical, este vínculo resulta difícil de aplicar de forma directa debido a la complejidad del ciclo hidrológico, la estacionalidad del régimen de lluvias y la influencia de procesos hidrometeorológicos y atmosféricos ligados a fenómenos como el monzón sudamericano, la posición y desplazamiento del cinturón de convergencia intertropical y las fuentes hídricas amazónicas. Esto abre la puerta a diversas hipótesis que intentan explicar la disminución isotópica observada, como cambios en la estacionalidad de las precipitaciones, procesos de intercambio vapor-nieve durante periodos de escasa precipitación, modificaciones en el origen o trayecto del vapor y efectos de mayor precipitación «enfriadora» upstream o en mosaicos hidroclimáticos locales.

Una posible explicación radica en un desplazamiento en la temporada dominante de precipitación, que a lo largo del Holoceno podría haber variado desde meses con mayor insolación (y por tanto temperaturas más cálidas) hacia estaciones de menor insolación, alterando el balance isotópico. Sin embargo, los modelos actuales, al analizar simulaciones multi-modelo del PMIP y el propio iTRACE, no muestran cambios significativos en la estacionalidad de las precipitaciones en estas áreas, poniendo en duda esta hipótesis. Otro enfoque plantea que los procesos post-deposición, como la sublimación y el intercambio isotópico entre vapor y superficie nevada, pueden sesgar el registro isotópico, sobre todo en la estación seca, aunque la escasez de precipitación local limitaría este impacto. La hipótesis de que la señal isotópica refleje más cambios en la hidroclimatología regional, como un aumento de la precipitación o modificaciones en las rutas de vapor con isotópicamente más agua caída aguas arriba, aparece como una opción plausible. El aumento de la lluvia o intensificación del monzón sudamericano durante el Holoceno medio y tardío podría explicar una isotópica más negativa por mayor efecto cantidad sobre el vapor.

Los registros de sedimentos lacustres y estalagmitas apoyan esta expansión hidroclimática acelerada en los Andes y la cuenca amazónica, aunque con variabilidad latitudinal y temporal compleja. El modelo también muestra incrementos en la precipitación en estas zonas, pero no logra reproducir la caída isotópica observada, sugiriendo que aún faltan por comprender procesos o escalar mejor modelísticamente las interacciones regionales. Asimismo, las actuales limitaciones del modelo iTRACE y sus configuraciones afectan la precisión en zonas montañosas. La resolución espacial resulta insuficiente para capturar la complejidad topográfica y microclimática de picos elevados, con errores que pueden derivar en sesgos en la simulación de la condensación, el transporte de humedad y la formación de nubes. La ausencia de una representación dinámica de la vegetación y procesos de retroalimentación regionales limita además la simulación realista del clima holocénico tropical.

Otros factores, como posibles sesgos en la representación del transporte de energía hacia latitudes polares o de las emisiones naturales y antropogénicas, podrían influir indirectamente en estos registros. Este panorama señala que la conundrum del Holoceno en las montañas tropicales es un desafío multidimensional que combina limitantes en los registros proxy, incertidumbres en procesos físicos complejos y deficiencias en la modelación climática. En consecuencia, es necesario que la comunidad científica continúe desarrollando modelos con mayor resolución espacial y física mejorada, recabando datos proxy más amplios y precisos, y perfeccionando la integración mediante modelos proxy que vinculen observaciones y simulaciones con mayor fidelidad. En la práctica, comprender estas diferencias es crítico para mejorar la habilidad de los modelos climáticos en predecir escenarios futuros en regiones sensibles como las montañas tropicales, que albergan ecosistemas únicos y suministran recursos hídricos vitales a comunidades humanas. La respuesta climática de estas áreas ante forzamientos naturales y antropogénicos puede estar actualmente subestimada o mal interpretada si se consideraran únicamente los modelos o los proxies por separado.

Los avances en técnicas como simulaciones habilitadas para isótopos, modelos de sistema proxy, y análisis estadísticos sofisticados permiten ya alcanzar niveles de comparación directo entre datos y simulaciones que antes no eran posibles. La combinación de estas herramientas abre una vía prometedora para resolver la conundrum del Holoceno, entendiendo mejor las interacciones entre temperatura, precipitación, procesos atmosféricos y transferencias isotópicas. En definitiva, el cuidadoso análisis de la evolución isotópica en núcleos de hielo combinado con simulaciones climáticas integradas es una pieza esencial para desentrañar los misterios climáticos del pasado reciente y, por ende, para proyectar con mayor precisión el futuro climático global y regional.