En la historia reciente del mundo occidental, se observa una transición radical que ha marcado el fin de una era y el inicio de otra profundamente contrastante. Este cambio, conocido como la muerte del caballero y el nacimiento de la tiranía burocrática, refiere a cómo los antiguos líderes terratenientes, los caballeros y aristócratas, fueron desplazados paulatinamente por una creciente clase burocrática que domina hoy la administración y el control del aparato estatal. Este fenómeno no solo transformó las estructuras de poder, sino que también modificó fundamentalmente los aspectos económicos, sociales y culturales que sustentaban la tradición occidental desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX. Entender esta metamorfosis es vital para comprender los desafíos actuales relacionados con la libertad individual, el papel del Estado y la naturaleza misma del gobierno. El mundo de los caballeros occidentales era característico por un orden social en el cual la tierra y su tenencia formaban la base de la autoridad y la estabilidad.

La definición clásica de un caballero o gentleman en este contexto es aquella de un hombre perteneciente a una familia de varias generaciones, que vive de las rentas obtenidas de sus terrenos y cuyo estatus social está intrínsecamente ligado a la tierra que posee. Esta posición económica le permitía dedicarse a asuntos políticos, militares y sociales sin depender de actividades mercantiles o laborales, y con ello ejercer liderazgo y patronazgo sobre sus comunidades naturales. Figuras emblemáticas como George Washington, Thomas Jefferson, y en Gran Bretaña, familias como los Grosvenor o los Mosley, encarnaron esta tradición. Contrastando fuertemente con la vida burocrática actual, donde el funcionario depende de un salario y está sujeto a reglas internas en lugar de códigos de honor y deber heredados. Este sistema de gobernanza basado en la nobleza terrateniente promovía una idea de responsabilidad paternalista y compromiso con el bienestar de la comunidad local.

Los caballeros invertían en infraestructura, agricultura, educación y servicios sociales, manteniendo un equilibrio entre autoridad, justicia y estabilidad. Los lazos entre el noble propietario y los campesinos eran vistos como relaciones interpersonales de reciprocidad que fomentaban la cooperación y la armonía. Actividades culturales como la caza del zorro simbolizaban también una vida social integrada, donde el liderazgo no solo era político, sino parte de un complejo entramado social y cultural que unía a comunidades rurales. Esta estructura aseguró durante dos siglos, desde la Gloriosa Revolución en 1688 hasta la crisis agrícola de 1880, una época dorada de estabilidad, belleza y orden. En términos económicos, el valor de la tierra como activo estable fue fundamental.

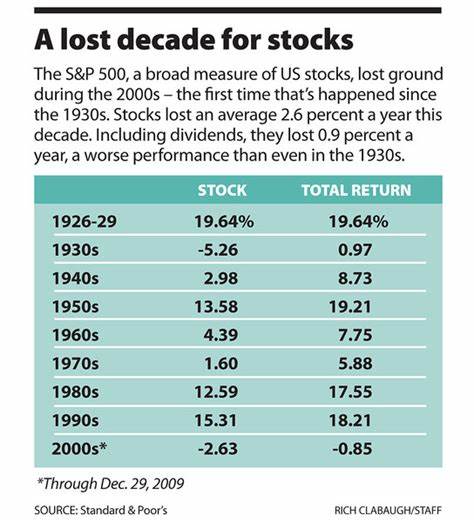

A diferencia de inversiones más riesgosas o impredecibles como las acciones o la banca, la propiedad agrícola garantizaba un ingreso constante y seguro sin exigir trabajo directo. Esta seguridad permitió que grandes sectores de la élite se centraran en el servicio público, la administración política y las actividades militares, lo que fomentaba un sentido de deber más que de lucro personal. Políticos, soldados y oficiales de alto rango eran en su mayoría caballeros que poseían bienes raíces, lo que les brindaba la libertad financiera y la autoridad moral para gobernar. Sin embargo, esta tradición comenzó a desmoronarse a finales del siglo XIX y principios del XX debido a una combinación de impactos económicos y sociales que impulsaron el desplazamiento de los caballeros por las burocracias emergentes. En Gran Bretaña, la caída de los precios agrícolas debido a la globalización y los avances en tecnologías de transporte terminó con la rentabilidad de muchas grandes propiedades agrícolas.

La derogación de las Leyes del Trigo, acompañado por impuestos crecientes sobre la renta y herencias, terminó de minar la capacidad de los pequeños y medianos terratenientes para mantener sus tierras y privilegios. En los Estados Unidos, sucesos como la Guerra Civil afectaron profundamente al sur aristocrático, destruyendo gran parte de su poder económico y social. Una consecuencia directa de esta transformación fue la erosión del estatus social y la base económica de los antiguos gobernantes, que los obligó a integrarse en la fuerza laboral asalariada o retirarse de la vida pública. Sin la propiedad terrateniente que aseguraba independencia financiera, las antiguas élites perdieron su capacidad de ejercer poder sin solicitar remuneración o recurrir a la corrupción. Al mismo tiempo, la burocratización del Estado comenzó a expandirse para cubrir las nuevas responsabilidades y demandas impuestas por sociedades modernas complejas.

Los nuevos gobiernos dejaron de depender de una minoría de caballeros con recursos propios para su funcionamiento y pasaron a contratar una clase media asalariada, formada principalmente por funcionarios públicos y burócratas. Este cambio de clase tuvo un profundo impacto en la cultura y mentalidad del gobierno, pues estos nuevos servidores del Estado carecían de las antiguas garantías económicas y sociales. Su precaria seguridad laboral y dependencia del salario generaron en ellos una actitud enfocada en expandir sus competencias mediante regulaciones, imponiendo la necesidad constante de aumentar el volumen de la burocracia para asegurar su propia estabilidad y poder. En consecuencia, el Estado moderno comenzó a caracterizarse por un crecimiento exponencial de regulaciones, impuestos y controles institucionales jamás vistos en la era tradicional. Las leyes y reglamentos se multiplicaron con el objetivo, muchas veces inconsciente, de legitimar y expandir la frontera del aparato estatal, a costa de la libertad individual y la iniciativa privada.

Se pasó de un gobierno limitado y basado en la confianza a una maquinaria centralizada que actúa con cada vez más rigidez y arbitrariedad, generando para las personas comunes un sistema kafkiano de licencias, permisos y controles que restringen actividades cotidianas y empresariales. La carga fiscal también experimentó un giro radical. Mientras que el sistema aristocrático gestionaba sus recursos mediante impuestos indirectos y ventas de tierras con una administración mínima, el sistema burocrático actual requiere de altos impuestos directos que financian su inmensa estructura. Esta situación conduce a un círculo vicioso donde mayores impuestos debilitan la economía, lo que a su vez exige más impuestos para sostener la burocracia creciente, comprometiendo la competitividad y el bienestar general. Este proceso de pérdida de libertad fue denunciado por voces destacadas como Calvin Coolidge, quien advirtió que la centralización estatal inevitablemente conduce a la burocracia, la tiranía y el declive.

En efecto, la historia reciente confirma que la desaparición del caballero como figura política y social condujo a la instauración de un sistema que afecta la libertad para asociarse, la propiedad privada y el derecho a decidir en el ámbito local. Ejemplos contemporáneos incluyen restricciones severas para la construcción, la imposibilidad de controlar las propias propiedades o la carga fiscal exorbitante que ahoga la iniciativa personal. Además, no debe olvidarse que esta transformación lleva también profundas implicaciones culturales y psicológicas. La inseguridad social y económica propia de la clase burocrática, que carece de un status consolidado y está inmersa en un mercado laboral competitivo y feroz, fomenta una mentalidad orientada al control, la regulación y la conservación personal antes que al servicio público o la responsabilidad comunitaria. Así, mientras que el caballero veía el liderazgo como un deber ligado a su posición permanente y arraigada a la tierra, el burócrata lo percibe como un empleo precario que requiere consolidación y expansión constante, a menudo a expensas de los demás.

Este conflicto entre dos modelos de liderazgo y administración es una de las causas ocultas de las tensiones políticas y sociales actuales en Occidente. Movimientos de protesta, rechazo a la clase política y crisis de representatividad se pueden entender mejor a la luz de esta histórica transformación, donde la autoridad basada en el honor y los vínculos sociales fue reemplazada por un poder creciente que se sustenta en la burocracia y la regulación. Podría argumentarse que esta evolución era inevitable en el contexto de los cambios económicos y tecnológicos del último siglo, y que la burocratización es necesaria para gestionar sociedades mucho más complejas y densamente pobladas. Sin embargo, el problema radica en la pérdida de equilibrio y en la ausencia de mecanismos efectivos para contener el crecimiento desmedido del Estado y su función reguladora, lo que genera una erosión constante de las libertades individuales y la participación ciudadana real. Retomar la esencia de la dignidad, la responsabilidad y el compromiso con la comunidad que caracterizaban al caballero requiere repensar el papel del Estado, la estructura del poder y la relación entre gobernantes y gobernados.

La historia de la era de los caballeros no busca un regreso nostálgico a un pasado idealizado, sino que ofrece pistas valiosas sobre cómo construir sistemas que valoren más la libertad, el servicio y la estabilidad a largo plazo que la expansión burocrática y la inseguridad laboral. En conclusión, el ocaso del caballero y el ascenso de la tiranía burocrática representan más que un simple cambio de clase dirigente; simbolizan una transformación profunda en la civilización occidental que afecta sus fundamentos políticos, económicos y culturales. Para abordar los retos de la actualidad, es imprescindible entender esta dinámica, sus causas y consecuencias, con el fin de buscar modelos de gobernanza que recuperen el equilibrio perdido y promuevan tanto la libertad individual como la responsabilidad social.