La Ajuste Estructural: Cómo el FMI y el Banco Mundial Reprimen a los Países Pobres y Canalizan sus Recursos a los Ricos En un mundo interconectado, las decisiones tomadas en los altos salones de poder pueden tener repercusiones drásticas en la vida cotidiana de millones de personas. Uno de los mecanismos más controvertidos que ha sido utilizado en este contexto es el ajuste estructural. Este término, que resuena en las discusiones sobre desarrollo internacional, es fundamental para entender cómo las instituciones financieras globales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, influyen en la economía de los países más pobres. El ajuste estructural se refiere a una serie de políticas económicas impuestas por el FMI y el Banco Mundial a países en vías de desarrollo a cambio de préstamos. Estas políticas suelen incluir la reducción del gasto público, la liberalización del mercado, la privatización de empresas estatales y la desregulación de la economía.

Si bien estas medidas se presentan como soluciones necesarias para estabilizar economías en crisis, muchas veces terminan perjudicando a la población más vulnerable de estos países. A lo largo de las últimas décadas, la implementación de programas de ajuste estructural ha sido vista como una forma de imponer un modelo económico que favorece a los países desarrollados. En lugar de generar un crecimiento sostenible, muchas de estas medidas han llevado a un incremento en la pobreza y la desigualdad. Cuando se exige a un gobierno que recorte gastos en salud y educación, es inevitable que las comunidades más desfavorecidas sufran. De hecho, varios estudios han demostrado que los programas de ajuste estructural han llevado a la desnutrición y al aumento de la mortalidad infantil en países que ya enfrentan condiciones adversas.

Una de las críticas más acérrimas a estos programas es que, a menudo, se implementan sin ninguna consideración al contexto social o económico del país en cuestión. Los ajustes estructurales son un enfoque de "talla única", que ignora las particularidades de cada nación. Por ejemplo, en algunos casos, países que dependían de la agricultura y la producción local fueron presionados a abrir sus mercados a productos importados, lo que resultó en una devastación de sus economías locales y un aumento del desempleo. Además, las políticas de privatización tienden a beneficiar a grandes corporaciones, muchas de las cuales son extranjeras. Este fenómeno no solo despoja a los gobiernos de sus recursos y capacidades para atender las necesidades de su población, sino que también alimenta la fuga de capitales hacia las economías más avanzadas.

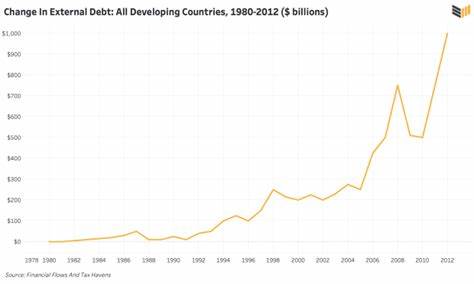

Así, en lugar de que los recursos fluyan hacia el desarrollo de las naciones en desarrollo, se canalizan hacia los sectores más ricos del mundo, perpetuando un ciclo de dependencia y subdesarrollo. El caso de muchos países africanos es emblemático de esta dinámica. Tras la descolonización, muchos de estos países buscaron construir economías autosuficientes. Sin embargo, la imposición de programas de ajuste estructural desmanteló esas iniciativas. Las políticas impuestas condujeron a la fragmentación de las capacidades productivas locales y a un aumento de la pobreza rural, mientras que las ciudades se convirtieron en centros de desempleo y marginación.

Pero no solo África ha sido víctima de estas políticas. En América Latina, durante los años 80 y 90, países como Argentina y Brasil implementaron reformas de ajuste estructural bajo la presión del FMI. Estas reformas, que buscaban combatir la hiperinflación y estabilizar las economías, resultaron en una crisis social, con protestas masivas y un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones internacionales. Las desigualdades se acentuaron y la clase trabajadora sufrió la pérdida de sus derechos laborales, todo en nombre de una "recuperación económica" que a menudo no se materializaba en beneficios tangibles para el pueblo. Cabe destacar que, en las últimas dos décadas, la narrativa en torno al ajuste estructural ha comenzado a cambiar.

Grupos de activistas, economistas y académicos han puesto de relieve los fracasos documentados de estas políticas, promoviendo enfoques alternativos que priorizan el desarrollo sostenible y equitativo. La economía del bienestar, por ejemplo, ha empezado a ganar atención, abogando por un marco que no solo considere las cifras y estadísticas económicas, sino que también valore las dimensiones sociales y comunitarias del desarrollo. Sin embargo, el camino hacia un nuevo enfoque no ha sido fácil. Instituciones como el FMI y el Banco Mundial, con sus grandes presupuestos y influencia global, continúan desempeñando un rol predominante en la formulación de políticas económicas. A pesar de las críticas, muchas de las prácticas tradicionales permanecen intactas, perpetuando un ciclo en el que los países en desarrollo quedan atrapados en situaciones de endeudamiento y dependencia.

Una posible luz al final del túnel podría residir en el ascenso de criptomonedas y tecnologías de la blockchain. Estas innovaciones tienen el potencial de democratizar el acceso al capital y ofrecer alternativas al sistema financiero tradicional que, a menudo, deja a los más vulnerables al margen. Aunque aún queda un largo camino por recorrer para que estas tecnologías se adopten de manera significativa en los países en desarrollo, representan un cambio de paradigma necesario. En este contexto, es imperativo que la comunidad internacional reevalúe cómo se distribuyen los recursos y se implementan las políticas de desarrollo. La lucha contra el ajuste estructural implica una reconstrucción de las relaciones de poder globales y un compromiso genuino con el desarrollo equitativo.