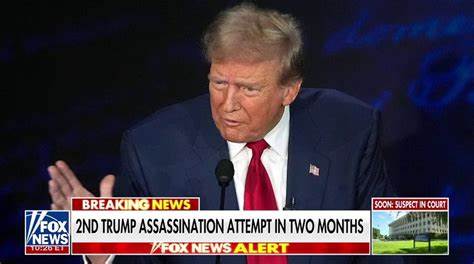

La imagen de Donald Trump en el paisaje político de Estados Unidos ha sido objeto de debate, crítica y análisis desde que anunció su candidatura en 2015. A medida que su figura se polarizaba, el lenguaje utilizado tanto por sus seguidores como por sus detractores se volvió cada vez más intenso y, en ocasiones, violento. En este contexto, la frase del Miami Herald, que sugiere que al retratar a Trump como un fascista, se le ha convertido en un blanco obvio para ataques, invita a una reflexión profunda sobre el lenguaje político y sus repercusiones. En los últimos años, el término "fascista" ha sido empleado con frecuencia en la retórica política. Sin embargo, su significado original, que refiere a un régimen autoritario y totalitario, puede perderse en el uso cotidiano.

Describir a Trump como un fascista implica no solo una crítica a sus políticas y comportamientos, sino que también evoca imaginarios que pueden incitar a la violencia o a la radicalización entre ciertos sectores de la población. La influencia de las redes sociales en la política contemporánea no puede ser subestimada. Plataformas como Twitter, Facebook e Instagram han facilitado la difusión masiva de mensajes, permitiendo que las opiniones se polaricen de manera más rápida que nunca. Los discursos incendiarios pueden volverse virales en cuestión de horas, alimentando una cultura de confrontación en la que los matices se pierden. Así, el término "fascista" ha encontrado un terreno fértil en las discusiones en línea, a menudo desprovisto de un análisis riguroso sobre lo que implica realmente.

Sin duda, la estrategia de deshumanizar al oponente político ha sido una táctica utilizada a lo largo de la historia, y el caso de Trump no es una excepción. Al caracterizarlo como un fascista, se facilita su demonización, lo que a su vez puede llevar a algunos a justificar actos de violencia en su contra. Este escenario se complica aún más cuando se consideran los sentimientos de frustración y desilusión que muchos estadounidenses sienten hacia sus líderes políticos, lo que puede hacer que ciertos grupos se inclinen a adoptar la violencia como respuesta. La retórica política no solo impacta la percepción pública, sino que también afecta la mentalidad de quienes se sienten motivados a actuar en nombre de causas más grandes que ellos mismos. Cuando figuras públicas y medios de comunicación adoptan un lenguaje que incita al odio, corren el riesgo de provocar reacciones extremas en un entorno ya volátil.

Esta situación es particularmente peligrosa en un país donde el acceso a armas de fuego es tan fácil y la violencia se ha convertido en un fenómeno recurrente. Además, es crucial evaluar la responsabilidad de los medios de comunicación. La manera en que se informa sobre un personaje político influye en la opinión pública. Un enfoque sensacionalista puede incrementar el miedo y la rabia, mientras que un análisis ponderado puede fomentar la comprensión y el diálogo. Es necesario encontrar un equilibrio entre la crítica legítima y la deshumanización.

La línea que separa estos dos extremos es delgada, y es una responsabilidad compartida entre periodistas, comentaristas y ciudadanos. En el caso de Donald Trump, su estilo provocador y su tendencia a responder a la crítica con ataques personales han contribuido a este fenómeno. Al adoptar un enfoque enérgico y a menudo divisivo, ha alimentado la narrativa en su contra, creando un ciclo tóxico que parece imposible de romper. A medida que sus oponentes lo califican de fascista, él y sus seguidores responden con acusaciones de "fake news" y un cuestionamiento de la validez de las instituciones, incluso del sistema electoral. Un resultado inquietante de este ambiente es la normalización de la violencia política.

No solo se trata del riesgo de que alguien intente realizar un ataque físico contra Trump, sino que también hay un temor creciente a la violencia como forma de expresar desacuerdo en el discurso político en general. Este ciclo de deslegitimación y de retórica incendiaria puede tener consecuencias no solo para los líderes políticos, sino para la sociedad en su conjunto. El reto a enfrentar es monumental: ¿cómo se puede lograr un discurso respetuoso y constructivo en un entorno que parece diseñado para alimentar la polarización? La solución no es sencilla, pero debe comenzar con la educación y el compromiso de todos los niveles de la sociedad. Comprender que el lenguaje tiene poder y que las palabras pueden incitar o calmar es vital. La promoción de un diálogo civil y respetuoso debe ser una prioridad entre los actores políticos y la ciudadanía.