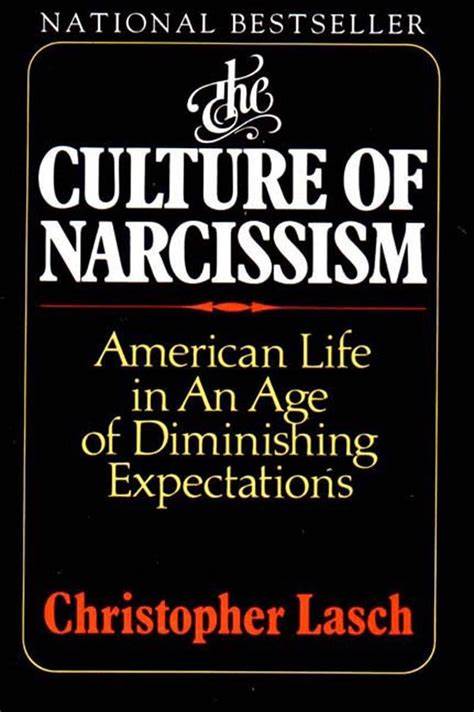

La cultura del narcisismo se ha convertido en un fenómeno central para comprender las transformaciones sociales que han marcado a Estados Unidos desde mediados del siglo XX. En un contexto donde las expectativas colectivas parecen mermar, y la atención se desplaza cada vez más hacia lo individual y lo inmediato, resulta crucial analizar cómo la sociedad americana ha transitado desde ideales de comunidad y esfuerzo colectivo hacia un predominio de la autoabsorción y la gratificación personal. Este ensamble de características configura un nuevo paradigma cultural que se resiste a la nostalgia fácil y a la crítica simplista, proponiendo en cambio un examen minucioso de los elementos que han contribuido a formar una cultura narcisista en la que el miedo y la inseguridad juegan un papel fundamental. El periodo histórico estudiado en este fenómeno abarca principalmente desde los años sesenta hasta finales de los setenta, una era en la que Estados Unidos experimentó profundos cambios sociales, políticos y económicos. Durante esos años se observó un cambio radical en la forma en que las personas se percibían a sí mismas y su entorno.

La pérdida paulatina del sentido del tiempo histórico colectivo, por ejemplo, explica en parte la obsesión por el presente y la búsqueda incesante de la satisfacción inmediata. Este desplazamiento contribuyó a generar una especie de vacío interior, donde la individualidad se convirtió a la vez en refugio y prisión. La llamada "sensibilidad terapéutica" fue una expresión cultural que reflejó el creciente interés hacia el autoconocimiento y el bienestar psicológico, pero que, paradójicamente, también llevó a una tendencia a la introspección excesiva y al aislamiento social. El énfasis en el yo y en la autoexploración serve como banda sonora para una época donde la política tradicional perdió fuerza y el compromiso público se tornó más endeble ante el auge de la autoevaluación personal. La transformación política desde grandes movimientos sociales hacia una política de espectáculo y de teatralidad personal ha contribuido a este cambio, preparando el terreno para el despliegue de políticas marcadas por la imagen y la presentación más que por el contenido sustantivo.

Uno de los elementos más reveladores de la cultura del narcisismo es la manera en que los medios de comunicación y la publicidad han moldeado las percepciones sociales. La propaganda comercial, las campañas publicitarias y la transformación de la política en espectáculo son residuos de un tiempo donde la verdad y la credibilidad están comprometidas por la necesidad de atraer la atención y generar una identificación rápida con imágenes atractivas y mensajes simplificados. En esta cultura de la imagen, el logro y la competencia son eclipsados por la habilidad para promocionarse y mantener una "imagen ganadora", una tendencia que desplaza el valor del esfuerzo y la dedicación hacia el brillo momentáneo y la popularidad efímera. Este desplazamiento también tiene repercusiones en el ámbito laboral y la vida diaria. Las formas clásicas de cumplimiento y dedicación al trabajo se ven alteradas por la proliferación de un individualismo exacerbado que privilegia la supervivencia social a través de la autopromoción y la habilidad para navegar en tiempos inciertos.

La burocracia, la competencia corporativa y el concepto de "trabajar en equipo" adoptan nuevas formas donde la familia y el lugar de trabajo se entrelazan simbólicamente, pero con dinámicas que a menudo privilegian el control y la vigilancia sobre la verdadera colaboración y el compromiso. En la esfera del ocio y el deporte, la cultura del narcisismo también ha dejado una huella profunda. El deporte, que podría formar parte del espíritu de juego y del beneficio colectivo, experimenta una trivialización y se convierte en un espectáculo banal, dominado por intereses comerciales y por la búsqueda de una gloriola superficial. Este fenómeno se vincula asimismo a una sociedad que busca escapar de la rutina y las frustraciones cotidianas a través de formas crecientes de entretenimiento que priorizan el consumo pasivo sobre la participación activa y crítica. El sistema educativo no queda afuera de esta transformación.

El concepto de educación pasa de ser un medio para el desarrollo integral y el fortalecimiento social a un mecanismo orientado a la selección de mano de obra y la adaptación al mercado. La pérdida de autoridad en los sistemas escolarizados, unida a los cambios en las prioridades educativas y el auge de la llamada "nueva iletración", reflejan las tensiones entre la educación como bien público y la tendencia a mercantilizar el aprendizaje. La escuela, que debería ser un espacio de formación crítica y cultural, a menudo se convierte en un espacio de alienación y reproducción de las desigualdades sociales. A nivel familiar, las transformaciones no son menos profundas. La estructura tradicional se ve erosionada por la ausencia o la figura débil del padre, y por una serie de cambios en las dinámicas de autoridad y control.

La familia, convertida en un punto central para el desarrollo de la personalidad, se enfrenta a retos que incluyen la pérdida de funciones tradicionales y una creciente dependencia de otras agencias sociales para la socialización y el control. Desde la psicología hasta el sistema judicial infantil, pasando por la educación parental y las dinámicas de género, la familia se convierte en un espejo donde se reflejan las tensiones y contradicciones de la cultura narcisista. El combate por la autenticidad personal se vuelve un elemento clave en esta cultura, pero muchas veces se transforma en un ritual más que en una búsqueda genuina, dejando tras de sí consecuencias psicológicas profundas como la esquizofrenia emocional y la crisis identitaria. Paralelamente, la llamada "guerra de sexos" y el adoctrinamiento sobre la sexualidad muestran las complejidades de las relaciones personales marcadas por la trivialización y la banalización, pero también por movimientos sociales que cuestionan y transforman los roles tradicionales con un impacto ambivalente. Finalmente, la relación con la vejez y el envejecimiento es otro elemento fundamental para entender la cultura del narcisismo.

El temor a la vejez y la muerte en una sociedad que glorifica la juventud y la apariencia física se refleja en teorías biológicas y sociales que promueven la prolongación de la vida como un objetivo casi obsesivo. La vejez se convierte en un punto de quiebre, donde el individuo enfrenta no solo el declive físico, sino también la pérdida de significado y de rol social, en un contexto que no siempre ofrece respuestas adecuadas a estas nuevas necesidades. En este marco, las élites profesionales y gerenciales también juegan un papel importante. La formación de una clase dirigente caracterizada por el paternalismo nuevo y la dependencia burocrática configura un escenario donde las críticas tanto liberales como conservadoras a la burocracia y al estado de bienestar encuentran resonancia. La cultura del narcisismo revisitada muestra que el narcisismo no es solo un problema psicológico individual, sino un fenómeno social complejo ligado a la estructura económica, política y cultural de la sociedad estadounidense.

En resumen, la cultura del narcisismo describe una época en la cual las inseguridades materiales y simbólicas se traducen en una tendencia hacia el autoengaño, la teatralidad y una disolución de los valores colectivos en favor de la gratificación inmediata y la autoabsorción. Este fenómeno tiene profundas implicaciones para todos los aspectos de la vida social, desde la política y la economía hasta la familia y la educación. Entender este proceso es fundamental para cualquier intento serio de reorientar las sociedades hacia formas más integradoras, solidarias y sostenibles de convivencia.