Desde el inicio de la biología molecular, la comprensión sobre cómo los organismos almacenan y transmiten información se ha centrado en las moléculas como el ADN y el ARN. Sin embargo, existe un debate profundo sobre qué significa realmente que estas moléculas sean portadoras de información y sobre cómo esta información adquiere significado. Resulta esencial entender no solo la estructura química de estas moléculas, sino también el proceso que las convierte en signos, es decir, en entidades que representan o dicen algo acerca de otras entidades o estados del mundo. El célebre físico Erwin Schrödinger, en su obra clásica de 1944 "¿Qué es la vida?", anticipó que ciertas moléculas podrían ser portadoras de información biológica, habilitando la organización y el mantenimiento de organismos vivos lejos del estado de equilibrio termodinámico. Posteriormente, la confirmación de la estructura del ADN por Watson y Crick, junto con el desarrollo de la biología molecular y la concepción del dogma central de Francis Crick, establecieron la visión aceptada de que la información biológica se encuentra codificada en las secuencias nucleotídicas y es transferida de ADN a ARN y luego a proteínas.

Pero esta interpretación ha llevado a una reducción de la información biológica a meros patrones y a la replicación de secuencias, dejando de lado el significado o la función real de dicha información dentro del organismo. Bajo esta perspectiva, la secuencia de nucleótidos es solo un patrón físico. Para que pueda ser considerada "información" con sentido, debe haber un sistema que interprete dicha secuencia, y no cualquier sistema sirve para este fin. Aquí radica la clave: el proceso de interpretación es fundamental para que una molécula se convierta en un signo. Desde la perspectiva de la biosemiótica, la disciplina que estudia los procesos semióticos —los procesos de signo e interpretación— en sistemas biológicos, la función semiótica no es una propiedad inherente a la molécula en sí, sino que emerge de la interacción dinámica entre la molécula y su entorno interpretativo.

Cualquier propiedad física puede ser signo, depende exclusivamente del sistema que lo interpreta y la función que cumple en ese contexto particular. Esta idea conduce a cuestionar la concepción tradicional que considera que las moléculas portadoras de información son la fuente originaria y primaria de la información biológica. En cambio, se propone que estas moléculas funcionan como artefactos semióticos, que ofrecen propiedades estructurales que pueden ser utilizadas por sistemas dinámicos, como virus y células, que poseen la capacidad interpretativa para aprovechar esas propiedades en función de su propia subsistencia y reproducción. El problema fundamental que aborda esta perspectiva es entender qué tipo de procesos moleculares son necesarios y suficientes para tratar a una molécula como un signo. Para responder este interrogante, se utilizan modelos simples de sistemas moleculares que solo asumen las leyes conocidas de la física y la química, pero que logran ejemplificar las propiedades interpretativas de interés.

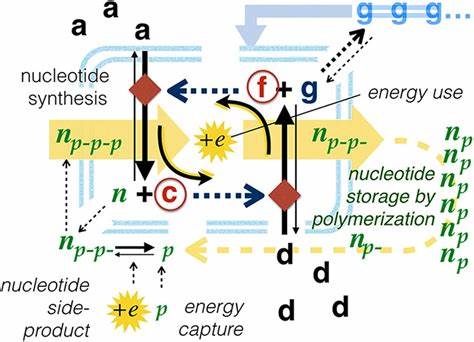

Uno de estos modelos es el "autógeno", un virus no parasitario hipotético, capaz de autoreplicarse mediante mecanismos bioquímicos relativamente básicos, como la catálisis recíproca y la auto-ensamblaje de estructuras como cápsides. La catálisis recíproca consiste en un ciclo cerrado de reacciones en el que cada producto cataliza la producción del siguiente, estableciendo una red circular capaz de mantener y reproducir su propio funcionamiento. Simultáneamente, el auto-ensamblaje permite que ciertas moléculas formen estructuras estables que confinan y mantienen la cercanía física de los catalizadores, evitando su dispersión y facilitando la persistencia del ciclo catalítico. Esta interacción complementaria crea una dinámica en la que ambos procesos se sostienen mutuamente, manteniendo al sistema lejos del equilibrio termodinámico. Este ciclo de trabajo autogénico se caracteriza por fases dinámicas y estáticas, en analogía con un motor que alterna entre fases de combustión y expulsión.

Durante la fase dinámica, la energía liberada por reacciones catalíticas impulsa la reproducción de los componentes moleculares y la construcción de cápsides. En la fase estática, la estructura se mantiene estable pero vulnerable a daños. Cuando la estructura se daña y se libera el contenido activo, el sistema se reactiva, se regenera y puede reproducirse, constituyendo un proceso básico de auto-mantenimiento y reproducción. Además, la autogenia permite adquirir y seleccionar moléculas de su entorno que se integran funcionalmente en el ciclo catalítico, posibilitando la variación y evolución a nivel molecular. Este mecanismo implica la aparición de normatividad, es decir, la capacidad intrínseca del sistema para mantener ciertas condiciones específicas (como la integridad de la cápside) y corregir desviaciones que puedan poner en peligro su funcionamiento.

Desde una perspectiva semiótica, esta capacidad autogénica básica puede ser considerada como el nivel cero de semiosis, una interpretación primigenia que distingue simplemente entre el "yo" y el "otro". Esta forma más elemental de semiosis corresponde a la interpretación icónica, basada en la semejanza o isomorfismo entre experiencias o estados. Al introducir componentes más complejos, como la sensibilidad selectiva a moléculas ambientales específicas que afectan la estabilidad de la cápside, se alcanza un nivel semiótico análogo a la interpretación indexical, donde el signo está correlacionado directamente con un objeto o estado del entorno. Por ejemplo, la fragilidad de la cápside en función de la concentración de ciertas moléculas puede funcionar como un signo de la adecuación del ambiente para la reproducción y supervivencia del autógeno. Este progreso evolutivo se completa con la incorporación de moléculas polinucleotídicas, inicialmente desempeñando funciones energéticas, y posteriormente como estructuras inertes capaces de almacenar y transferir información en forma de secuencias de nucleótidos.

Estas moléculas, debido a su minimal reactividad y secuencias arbitrarias, pueden funcionar como plantillas que organizan la disposición espacial de catalizadores moleculares, facilitando relaciones específicas y estableciendo códigos moleculares primitivos. Este desplazamiento de las restricciones dinámicas del sistema molecular hacia una plataforma estructural diferente posibilita la evolución de sistemas más complejos y eficientes. De esta manera, las proteínas y otras moléculas catalíticas pueden especializarse sin perder la coordinación necesaria para la autorreparación y reproducción del sistema, ya que la plantilla polinucleotídica asegura la correcta organización y regulación de las interacciones moleculares. El fenómeno resulta en una semiosis de varios niveles, donde la interpretación más básica y dinámica se mantiene, pero es reinterpretada y regulada por capas superiores de procesamiento semiótico molecular. Esta estructura de ``andamios semióticos'' permite la emergencia de complejidades crecientes en los procesos biosemióticos, que van desde la molécula hasta organismos multicelulares y sistemas cognitivos.

En suma, comprender cómo las moléculas se convirtieron en signos revelando funciones interpretativas esenciales para la vida, implica reconocer la importancia de procesos co-dependientes de catálisis y auto-ensamblaje, la emergencia de normas y funciones, y la progresiva complejidad semiótica mediante la transferencia y desplazamiento de restricciones a nuevas plataformas moleculares. Este enfoque abre nuevas vías para explorar la evolución de la información biológica más allá de la simple replicación, enfocándose en la relación entre significado, función e interpretación dentro de sistemas vivos. Esta perspectiva no solo plantea un cambio conceptual profundo en la biología teórica, sino que además ofrece un modelo para entender la naturaleza emergente de la información y la semiosis en la frontera entre la química y la biología, sentando así las bases para futuras investigaciones en el origen de la vida y la evolución molecular.