En el universo de la física, muchos fenómenos desafían nuestra intuición cotidiana, especialmente cuando nos adentramos en las velocidades cercanas a la de la luz. Uno de esos efectos asombrosos es el llamado efecto Terrell-Penrose, una predicción teórica que desafía la noción común de que a velocidades relativistas los objetos se contraen visiblemente. Contrario a esta expectativa, los objetos parecen rotar en lugar de contraerse cuando se fotografían en movimiento a velocidades próximas a la luz. Este efecto, teorizado en 1959 por Roger Penrose y James Terrell, ha permanecido durante décadas como un concepto fascinante pero sin confirmación experimental directa. Recientemente, un equipo de científicos ha logrado demostrarlo en un laboratorio, utilizando técnicas avanzadas de fotografía ultrarrápida, lo que abre una ventana única para entender y visualizar conceptos fundamentales de la relatividad especial.

La relatividad especial, propuesta por Albert Einstein a principios del siglo XX, introduce la idea de que las medidas de espacio y tiempo dependen del observador. Entre sus consecuencias más conocidas está la contracción de Lorentz: a velocidades cercanas a la luz, un objeto en movimiento debería parecer acortado en la dirección de su desplazamiento. Sin embargo, la predicción de Penrose y Terrell añadió una capa de complejidad a esta descripción. Según ellos, el tiempo que tarda la luz en viajar desde distintos puntos del objeto hasta la cámara hace que el objeto no sea simplemente una imagen contraída, sino que aparezca rotado visualmente. Esta ilusión se debe a que los rayos de luz que forman la imagen llegan sincronizados al observador, pero fueron emitidos en distintos momentos, tomando en cuenta la velocidad y posición variable del objeto.

Este fenómeno responde a una lógica sorprendente: en una fotografía tomada con una exposición instantánea, la imagen representa un instante simultáneo según la luz que llega a los ojos o al sensor, no al instante simultáneo en el marco de referencia del objeto. Por eso, a diferencia de la idea simplista de un objeto más corto, se ve como si el objeto estuviera rotando, mostrando incluso partes que normalmente no serían visibles desde una sola perspectiva. Un ejemplo claro es una esfera en movimiento muy rápido que, en lugar de verse achatada, sigue pareciendo una esfera pero con una apariencia girada. La verdadera demostración del efecto Terrell-Penrose en un entorno controlado ha sido posible gracias a la combinación de avances tecnológicos en el campo de la fotografía ultrarrápida con un ingenioso método experimental. El uso de pulsos láser ultracortos, con duraciones de apenas picosegundos, junto a cámaras con tiempos de exposición extremadamente breves, permite captar la luz reflejada en lo que podría entenderse como una ‘congelación’ del movimiento a velocidades comparables a la luz.

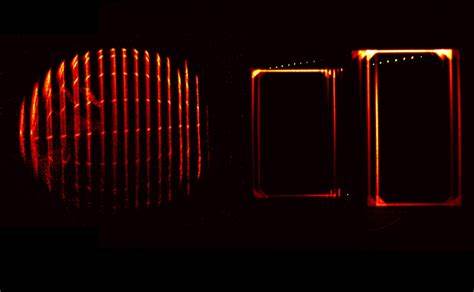

Este método reduce virtualmente la velocidad de la luz a un valor mucho menor para la cámara, facilitando la visualización de objetos desplazándose a velocidades relativistas en “tiempo real” o, más precisamente, en una escala de tiempo ralentizada. El experimento consistió en la observación de dos objetos tridimensionales: una esfera con un diámetro de un metro y un cubo de igual tamaño, ambos ‘simulados’ para moverse a velocidades de aproximadamente el 0.999 y 0.8 veces la velocidad de la luz respectivamente. Para reproducir las condiciones de contracción relativista, se aplicó una contracción de Lorentz virtual a los objetos, logrando así un efecto visual coherente con la física teórica.

La captura se realizó en múltiples instantes de tiempo mediante la técnica conocida como fotografía con “slicing”, donde se toman varias “rebanadas” temporales del reflejo de luz que luego son combinadas para construir una imagen compuesta del movimiento. Los resultados fueron tan impresionantes como esclarecedores. La esfera, a pesar de la contracción, aparecía en las imágenes como si estuviera rotada, sin mostrar la compresión esperada según las predicciones clásicas. De igual forma, el cubo parecía rotar en el plano perpendicular a la dirección del movimiento, confirmando que la apariencia visual de objetos que se desplazan a velocidades relativistas no es la contracción directa sino una distorsión que simula la rotación del objeto. Más allá de la simple confirmación teórica, estas observaciones ayudaron a comprender mejor cómo el tiempo de emisión de los fotones y la geometría del espacio influyen en lo que observamos.

Además, estos experimentos poseen implicaciones educativas y conceptuales para la física, facilitando la comprensión de un fenómeno que, de otro modo, es muy contraintuitivo y complicado de visualizar. La tecnología y el método empleado podrían extenderse para examinar otros fenómenos relativistas que hasta ahora han permanecido en el terreno del pensamiento o la simulación, como el famoso experimento mental del tren y el rayo de luz, que evidencia la constancia de la velocidad de la luz y la relatividad de la simultaneidad. Hay que destacar también la importancia del pionero Anton Lampa, quien en 1924 realizó las primeras discusiones sobre la apariencia visual de objetos moviéndose a velocidades relativistas, especialmente barras en movimiento, anticipando aspectos fundamentales que Penrose y Terrell formalizaron varias décadas después. Sus aportes sientan la base para entender cómo la relatividad impacta la percepción visual y las medidas aparentes de los objetos. El montaje experimental desarrolló una metodología precisa para sincronizar la iluminación mediante láseres de pulsos ultracortos con la apertura electrónica de cámara, capaz de detectar incluso fotones individuales dentro de esos intervalos de tiempo extremadamente breves.

Gracias a esta precisión, fue posible medir la distribución lumínica y los contornos de los objetos en movimiento con gran exactitud y buen contraste, logrando imágenes nítidas que reflejan fielmente la física involucrada. La simulación tanto en laboratorio como computacional ha sido fundamental para interpretar los resultados. Por ejemplo, observar la transición de una esfera que se achata a velocidades extremas en teoría, frente a cómo aparece rotada en las imágenes permite validar las hipótesis más complejas sobre la percepción visual bajo efectos relativistas. La semejanza entre las simulaciones y la realidad experimental es un triunfo para la física aplicada y la óptica moderna. El caso del cubo revela algunas particularidades adicionales.

Debido a que el objeto tiene aristas y caras planas, efectos de perspectiva y proyección de rayos paralelos no se mantienen tan rigurosamente, produciendo distorsiones visibles como duplicaciones o triplicaciones de ciertos vértices y caras. Estas distorsiones son consistentes con la teoría cuando se considera la geometría de la fuente de luz y la distancia del observador, y no son consecuencias de errores experimentales, sino parte integral del fenómeno a alta velocidad. En resumen, la visualización del efecto Terrell-Penrose representa no sólo un avance científico sino también una puerta a una mejor comprensión de la naturaleza del espacio, el tiempo y la percepción en el marco relativista. Las herramientas y técnicas desarrolladas tienen el potencial de revolucionar la manera en que enseñamos y entendemos la física moderna, haciendo accesibles conceptos que tradicionalmente han sido difíciles de materializar en imágenes o experiencias tangibles. Este salto experimental acompaña la evolución de tecnologías que permiten examinar el universo y sus leyes desde nuevas perspectivas.

Además, la capacidad para sintetizar fotografías de objetos en movimiento relativista puede inspirar futuras investigaciones en campos como la óptica cuántica, la astrofísica, y el desarrollo de simuladores interactivos para educación y divulgación científica. Por último, reconocer que la percepción visual puede diferir radicalmente de las propiedades físicas reales subraya cómo la ciencia siempre está avanzando para aclarar las apariencias engañosas del mundo que nos rodea. En el campo de la relatividad especial, donde las leyes se alejan de la experiencia cotidiana, estos experimentos permiten vislumbrar en acción los cambios de paradigma que han marcado la física del siglo XX y continúan inspirando el siglo XXI.