La inteligencia artificial (IA) está remodelando el panorama de las humanidades de formas que antes resultaban inimaginables. Lejos de ser un mero recurso tecnológico, la IA se ha convertido en un actor central que no solo enfatiza la relevancia del conocimiento humanístico, sino que también introduce una serie de transformaciones extrañas y complejas que obligan a repensar la manera en que docentes, investigadores y estudiantes interactúan con el saber. Este cambio se traduce en una paradoja intrigante: las humanidades son hoy más importantes que nunca, pero también más extrañas. La llegada de la IA generativa, especialmente de los modelos de lenguaje avanzados, ha provocado una conmoción en las universidades y centros de investigación. La resistencia inicial, que a veces toma la forma de prohibiciones o políticas restrictivas contra el uso de estas herramientas, está dando paso a un reconocimiento gradual pero inexorable: no podemos ignorar el impacto transformador que la IA tiene sobre nuestras disciplinas.

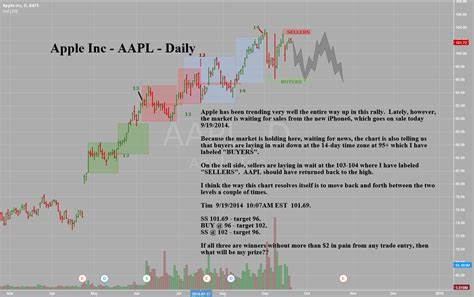

Intentar continuar con una educación y una investigación humanística como si nada hubiera cambiado equivale a cerrar los ojos frente a la mayor revolución cognitiva del último siglo. Uno de los aspectos más destacados de esta transformación es cómo los modelos de lenguaje grande (LLM, por sus siglas en inglés) subrayan la relevancia de las habilidades exclusivamente humanas. Traducir, clasificar, comprender contextos culturales e históricos complejos no son tareas triviales; la IA depende directamente del conocimiento profundo que los especialistas en humanidades aportan para funcionar adecuadamente. Así, disciplinas como la paleografía o la traducción de lenguas antiguas están viendo un avance acelerado gracias a la colaboración híbrida entre humano y máquina. Pero la IA no solo necesita a las humanidades, sino que las humanidades también ganan una nueva herramienta para abrir fuentes y perspectivas.

En la era de la IA, los humanistas están aprendiendo a escribir código y crear sus propias herramientas digitales. Historiadores, filólogos y especialistas están desarrollando proyectos innovadores que combinan técnicas tradicionales con algoritmos capaces de simular escenarios históricos, facilitar la interpretación de textos antiguos o experimentar con narrativas interactivas. Esta capacidad de programar y personalizar recursos destinados a la investigación y la docencia es un cambio radical, que restablece el poder desde la exclusividad técnica hacia la diversidad creativa dentro de las humanidades. Sin embargo, el impacto de la IA en la educación humanística también presenta desafíos importantes. La facilidad para generar textos y ensayos con herramientas como ChatGPT ha enterado un debate sobre la autenticidad del aprendizaje.

Muchos profesores luchan con la dificultad para evaluar el trabajo original de los estudiantes, y los alumnos llegan a desinteresarse de tareas que consideran fácilmente "hackeables" por inteligencia artificial. Este fenómeno pone en riesgo una experiencia educativa fundamental: la que motiva el esfuerzo, la exploración ardua y la vivencia del pensamiento crítico que se fortalece ante obstáculos como el bloqueo creativo o la búsqueda bibliográfica exhaustiva. La pérdida de estas experiencias puede socavar la formación humana en aspectos clave como la paciencia, la capacidad analítica y la satisfacción que otorga el dominio profundo de un tema. La educación corre el riesgo de transformarse en un proceso superficial y mecanizado, donde el verdadero conocimiento y la interacción educativa original se desdibujan. En consecuencia, existe una llamada urgente para que educadores, legisladores y laboratorios de IA afronten con responsabilidad este problema y diseñen prácticas pedagógicas que integren la tecnología sin sacrificar el valor del aprendizaje experiencial.

Al mismo tiempo, la IA ofrece nuevas formas de enseñanza que pueden complementar y enriquecer la educación tradicional. Proyectos experimentales que utilizan juegos educativos basados en IA permiten a los estudiantes interactuar con escenarios históricos y científicos desde una posición activa y lúdica. Por ejemplo, simuladores que reproducen paisajes descritos por Charles Darwin o que recrean la práctica médica del siglo XVII invitan al usuario a adoptar roles que exigen la aplicación del conocimiento humanístico para avanzar. Estas metodologías promueven una interacción más profunda y una comprensión vivencial que es difícil de lograr solo a través de lecturas o conferencias. Esta evolución pedagógica representa una oportunidad única para redefinir la educación humanística en el siglo XXI.

Implica reconocer que la IA no sustituye el juicio crítico ni la sensibilidad cultural, sino que los amplifica y enriquece, siempre que se usen con discernimiento. La clave es el diseño consciente de experiencias de aprendizaje que combinen la inteligencia artificial con la interacción humana cercana, fomentando la reflexión ética, la creatividad y el debate informado. Además, el trabajo interdisciplinario nunca ha sido tan necesario. La resolución de problemas complejos originados por la IA —como la gestión de sesgos culturales en los datos, las implicaciones sociales del aprendizaje automático y el estudio de la comunicación digital— requiere colaboraciones entre humanistas, científicos sociales y expertos en computación. Esta convergencia desafía las fronteras tradicionales del conocimiento y abre espacios para innovaciones intelectuales que podrían transformar no solo las humanidades, sino también la relación misma entre tecnología y sociedad.

Sin embargo, una preocupación central persiste: la desigualdad en el acceso y la formación para el uso eficaz de herramientas IA en contextos educativos diversos. Mientras algunos estudiantes en universidades prestigiosas exploran recursos avanzados con pasión y creatividad, otros en entornos menos favorecidos pueden quedarse atrás y perder oportunidades vitales para su desarrollo. Esto podría ahondar brechas educativas y sociales, haciendo imperativo un compromiso por parte de gobiernos y organizaciones para democratizar el acceso a tecnologías y formación en competencias digitales. En definitiva, la irrupción de la inteligencia artificial en las humanidades no es un fenómeno pasajero ni marginal. Es un cambio de época que exige reflexión profunda, ajustes en las metodologías de enseñanza y aprendizajes, y la responsabilidad compartida de garantizar que el saber humanístico no solo sobreviva, sino que prospere en esta nueva era.

Si bien la IA hace que las humanidades sean más extrañas, al desafiar nuestras certezas y formas tradicionales, también reafirma su papel insustituible al ser humano y la complejidad de su cultura. En este contexto dinámico, los humanistas están llamados a convertirse en guardianes activos y creativos de un diálogo en el que las máquinas naden entre lenguajes, símbolos y memorias, mientras que los humanos otorgan sentido, crítica y emoción. Solo así podremos aprovechar el potencial liberador de la inteligencia artificial y construir una sociedad más reflexiva, inclusiva y consciente de su historia y diversidad cultural.