La vida humana y el curso de la historia están marcados por una complejidad que a menudo supera nuestra comprensión intuitiva. Aun cuando nos esforzamos por encontrar un patrón, una razón o una lógica detrás de cada acontecimiento, la realidad muchas veces nos recuerda que estamos sujetos a la influencia de eventos diminutos y aparentemente aleatorios que pueden cambiar radicalmente los caminos que tomamos. Esa idea se encuentra en el corazón de lo que se conoce como la teoría del caos, y ha sido explorada en profundidad por expertos como el profesor Brian Klaas, quien ha abordado cómo pequeñas variables, casi invisibles, tienen el poder de proyectar ondas que transforman el destino individual y colectivo. En el sentido cotidiano, solemos buscar control y certeza. Organizar nuestra agenda, tomar decisiones basadas en previsiones y aprender de experiencias pasadas son mecanismos que usamos para cimentar la ilusión de un mundo ordenado y previsible.

Sin embargo, cuando miramos desde una perspectiva más científica, este orden aparente es solo un reflejo parcial. La sensibilidad a las condiciones iniciales, una premisa de la teoría del caos, nos enseña que modificaciones minúsculas en el presente pueden desencadenar un efecto dominó con consecuencias inesperadamente vastas en el futuro. Un antiguo ejemplo histórico ilustra este principio dramáticamente: el lanzamiento de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. La decisión de escoger Hiroshima y Nagasaki como objetivos fue influenciada por eventos insospechados, entre ellos un viaje de placer de hace casi dos décadas y la presencia de nubes pasajeras que impidieron alcanzar otras ciudades. Quizás millones de vidas se salvaron simplemente porque ciertas personas visitaron una ciudad y desarrollaron un apego sentimental hacia ella, influenciando decisiones militares cruciales.

Este tipo de escenarios subrayan cómo lo que llamamos casualidad puede ser determinante y merece ser aprendido como una lección sobre la fragilidad y la interconexión del mundo. La ciencia también nos acompaña en la comprensión de estos fenómenos a múltiples niveles. La biología evolutiva exhibe debates fundamentales sobre contingencia y convergencia. La contingencia describe cómo leves variaciones pueden alterar por completo la trayectoria de una especie o un acontecimiento y la convergencia explica que, aunque existan divergencias, ciertos resultados tienden a repetirse por ser soluciones óptimas evolucionadas. Combinar estos enfoques nos permite reconocer que aunque hay margen para la diversidad y la sorpresa, también existen elementos estructurales que confieren alguna regularidad a nuestros días.

Sin embargo, la interacción humana introduce una capa adicional de complejidad. La sociedad es un sistema complejo adaptativo en donde las personas no solo son diferentes, sino que interactúan y se influyen mutuamente en formas impredecibles. Esos sistemas funcionan a menudo cerca del "borde del caos", donde pequeñas variaciones pueden disparar avalanchas sociales, económicas o políticas. La hiperconectividad y la optimización extrema con fines de eficiencia, aunque beneficiosas en el corto plazo, aumentan la vulnerabilidad a desastres sistémicos provocados por eventos aparentemente insignificantes. Otro aspecto crítico relacionado con esta dinámica es la resistencia humana a aceptar el papel del azar y la aleatoriedad en la vida.

Muchas veces nos conforta pensar que todo sucede por una razón, dentro de un plan divino o una lógica universal. Esta tendencia, aunque comprensible, es engañosa. Nuestra mente está programada evolutivamente para reconocer patrones, para dar sentido al caos. Esa capacidad ha sido esencial para la supervivencia, pero también nos lleva a buscar causalidades donde en realidad puede no haberlas. Esto puede hacer que atribuyamos de forma errónea éxitos o fracasos enteramente a la voluntad personal o a conspiraciones, negando así el papel crucial del destino y el azar.

Incluso en la reflexión filosófica y científica, la idea del libre albedrío se cuestiona constantemente. Cuando entendemos que nuestro cerebro funciona como un sistema físico influido por factores externos e internos sin control consciente absoluto, reconocemos que muchas de nuestras decisiones son resultado de cadenas causales profundas y complejas. La ética y la responsabilidad personal no desaparecen, pero se matizan en un contexto donde las elecciones son influenciadas, aunque no totalmente determinadas, por circunstancias externas y eventos imprevistos. El fenómeno del efecto mariposa ejemplifica con elegancia esta idea: una alteración diminuta, como el aleteo de una mariposa, puede desencadenar cambios atmosféricos significativos con días de anticipación. Este principio extiende una invitación a pensar en nosotros mismos como parte de un tejido interconectado, donde cada acción, por pequeña que sea, contribuye a la evolución del sistema global.

Y entender esta realidad puede transformar nuestra manera de vivir, fomentando humildad ante la incertidumbre y una mayor atención hacia las conexiones invisibles que moldean nuestras vidas. No obstante, la imprevisibilidad también tiene un lado inspirador. La falta de un destino predefinido ni un propósito cósmico inmutable nos libera para encontrar significado en la exploración, el aprendizaje y la creación constante. La perspectiva de que somos el producto de accidentes y contingencias aleatorias nos puede llevar a valorar la serendipia - esas casualidades felices que abren puertas inesperadas - y a reconocer que el control total es una ilusión peligrosa. La vida cobra sentido en la aventura, en la capacidad de responder y adaptarse a lo inesperado.

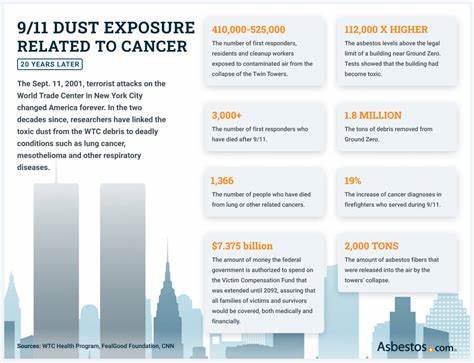

Hoy, en un mundo que cambia con una rapidez sin precedentes debido a la tecnología y la globalización, esta interrelación entre azar y orden se vuelve aún más relevante. La estabilidad local y la inestabilidad global coexisten, generando un paisaje en donde eventos pequeños tienen potenciales consecuencias masivas. Desde cómo una bola de fútbol rodada accidentalmente puede salvar vidas, hasta cómo una crisis sanitaria originada en un lugar remoto altera la existencia de los ocho mil millones de habitantes del planeta, la comprensión del papel vital de lo contingente y lo caótico en nuestra realidad resulta imprescindible. Entender estas complejas dinámicas también nos ayuda a enfrentar mejor la información falsa y las teorías conspirativas que florecen precisamente porque las personas buscan historias simples para explicar lo complejo y lo incierto. La realidad, con sus múltiples variables y caminos imprevisibles, suele ser menos satisfactoria emocionalmente que una narrativa clara, aunque sea falsa.

Por ello, fortalecer la educación crítica y científica es fundamental para desconstruir esas narrativas erróneas y fomentar una cultura que abrace la incertidumbre y la complejidad. Finalmente, reconocer que la vida depende de eventos aleatorios no significa renunciar a la acción o al compromiso. Más bien, implica entender que aunque no controlamos el futuro, sí influimos en él. Cada pequeña decisión, cada encuentro o retraso, forman parte de un mosaico en constante movimiento. La consciencia de esta realidad puede sembrar en nosotros una mezcla saludable de humildad y empoderamiento, invitándonos a ser cuidadosos con nuestras acciones, a valorar la colaboración y a aceptar la diversidad de resultados como parte de un proceso mucho más grande que nuestro propio control.

En suma, vivir conscientes de que estamos a merced de pequeños eventos aleatorios invita a un cambio profundo en nuestra relación con la incertidumbre y el destino. Nos desafía a abandonar el confort de las certezas absolutas y nos abre las puertas a un entendimiento más amplio y rico de la existencia, en donde el misterio, la conexión y la sorpresa son protagonistas esenciales de nuestra experiencia humana.

![Category Theory [pdf]](/images/B7446BAA-7F78-4E2A-9AA7-A7D87D4BC098)