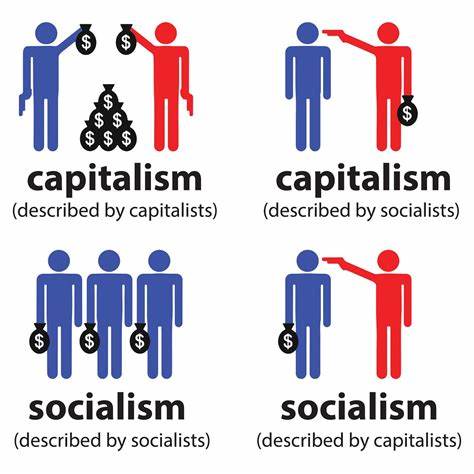

Durante más de dos siglos, el debate ideológico entre capitalismo y socialismo ha dominado discusiones políticas, económicas y sociales en todo el mundo. Estas dos concepciones contrastantes sobre el rol del mercado y el Estado en la economía continúan polarizando opiniones, dificultando llegar a consensos claros. Sin embargo, una perspectiva novedosa emerge al considerar la influencia del sesgo de deseabilidad social, un fenómeno psicológico que afecta profundamente la manera en que las personas evalúan y responden a cuestiones controvertidas. Este concepto permite reinterpretar las posturas tradicionales desde un ángulo que ayuda a deshacer tensiones y a comprender mejor las dinámicas reales en juego. El sesgo de deseabilidad social se refiere a la tendencia humana a responder o actuar de manera que sea vista favorablemente por otros, evitando expresar opiniones o tomar decisiones que puedan ser socialmente desaprobadas.

Esto genera una desconexión entre la opinión o acción genuina y la mostrada públicamente. En el contexto del debate entre capitalismo y socialismo, este sesgo juega un papel central al influir en qué ideas se promueven o censuran, así como en cómo las políticas económicas son interpretadas y valoradas por la sociedad. La clave para entender esta conexión radica en distinguir entre quién realmente paga los costos y quién percibe los beneficios. Cuando los individuos gastan su propio tiempo y dinero, sus acciones suelen reflejar sus verdaderas preferencias porque enfrentan consecuencias directas. Por el contrario, cuando gestionan recursos ajenos, como en las administraciones gubernamentales, las acciones pueden estar más influenciadas por la necesidad de mantener una imagen aceptable ante la sociedad, enfocándose más en lo que suena bien que en lo que realmente funciona.

Este fenómeno explica por qué las intervenciones y programas estatales a menudo prometen soluciones «gratuitas» o «justas», apelando a valores socialmente aceptados pero no necesariamente eficientes o sostenibles. En cambio, muchas medidas de mercado libres, aunque puedan sonar duras o impopulares, tienden a generar incentivos para eficiencias reales y mejoras estructurales. Por ejemplo, la contratación de trabajadores extranjeros de baja calificación o la reducción de empleos redundantes puede sonar conflictiva, pero desde una perspectiva de productividad económica son acciones racionales y necesarias. Al mismo tiempo, la población generalmente favorece iniciativas que parecen altruistas, como la educación gratuita o la atención médica universal, sin considerar plenamente los costos económicos y las posibles distorsiones que pueden generar. Esta preferencia no siempre refleja un análisis objetivo sino una aceptación de lo que políticamente es deseable y socialmente recompensado.

Esta dicotomía entre la realidad y la percepción alimenta una suerte de bloqueo ideológico donde ambos bandos plantean argumentos que, si se analizan con honestidad brutal, terminan convergiendo en posiciones aparentemente contradictorias. Por ejemplo, muchos críticos del capitalismo terminan defendiendo instituciones de mercado para ciertas funciones específicas, mientras que defensores del libre mercado reconocen la necesidad de alguna intervención estatal, aunque minimicen su alcance. La resistencia a enfrentar estas verdades incómodas se debe en buena medida a esta inclinación humana por el sesgo de deseabilidad social. En lugar de debatir con racionalidad y admitir los límites y virtudes tanto de los mercados como del Estado, se prefieren posturas dogmáticas que apelan a emociones y a lo que resulta socialmente aceptable. Esto perpetúa un ciclo de debates estériles y polarización creciente.

La propuesta de considerar este sesgo como elemento central abre la vía a un debate más honesto y productivo. Si aceptamos que las ideas que suenan bien no siempre coinciden con lo que resulta mejor para la sociedad, podemos empezar a reevaluar políticas y creencias con mayor lucidez. Por ende, se vuelven necesarias ciertas dosis de brutal honestidad para afrontar temas delicados sin miedo al rechazo social. Esta honestidad implica reconocer que algunas medidas que generan beneficios económicos sustanciales pueden parecer socialmente indeseables, como la flexibilización laboral o la apertura a competencia internacional que afecta a ciertos sectores. Del mismo modo, hay políticas populares que pueden resultar costosas o contraproducentes, como ciertos subsidios o regulaciones excesivas que distorsionan mercados y limitan oportunidades.

Un ejemplo claro lo constituye el debate sobre el sistema de salud. Muchos defienden la expansión del gasto público en salud tomando como base la solidaridad y el derecho universal. No obstante, un análisis racional muestra que el costo marginal de salvar vidas en ciertos casos es extraordinariamente alto, lo que puede comprometer la sostenibilidad del sistema y afectar negativamente a otros sectores. Admitir esto abre la ventana para discutir con mayor seriedad cómo equilibrar eficiencia y equidad. En la práctica, esta visión invita a repensar la relación entre Estado y mercado sin caer en los extremos clásicos, sino con una mirada que privilegie la transparencia, el análisis empírico y el mérito de acciones más que su apariencia.

Propone valorar las políticas públicas por sus resultados reales, no solo por su discurso publicitario o su aceptación popular momentánea. Además, es importante destacar que el sesgo de deseabilidad social afecta igualmente a los llamados «pro-mercado», quienes muchas veces adoptan posturas moderadas o a medias tintas para no desafiar abiertamente percepciones establecidas. Esto contribuye a un ambiente en que, paradójicamente, se habla mucho de mercados pero se apoya mayoritariamente un statu quo con intervención estatal considerable. Para avanzar hacia una sociedad más próspera y justa es vital que ciudadanos, líderes y expertos superen estas barreras psicológicas y sociales. Fomentar un debate público más sincero, apoyado en evidencia y en comprensión profunda de las motivaciones humanas, puede contribuir a diseñar sistemas económicos que combinen lo mejor del capitalismo y de mecanismos regulatorios efectivos.

En conclusión, el capitalismo y el socialismo no son solo sistemas económicos en tensión, sino reflejos de cómo la sociedad maneja sus prejuicios, esperanzas y temores manifestados a través del sesgo de deseabilidad social. Reconocer esta dimensión permite desmitificar posturas dogmáticas y enriquecer el diálogo. Solo así será posible conjugar eficiencia económica con justicia social, honestidad intelectual con empatía ciudadana, y construir modelos adaptados a las realidades complejas del siglo XXI.