Desde los albores del pensamiento científico, la búsqueda de conocimiento ha estado marcada por avances revolucionarios y también por momentos de estancamiento. Uno de los ejemplos históricos más emblemáticos es el descubrimiento del ADN por Friedrich Miescher en 1869. Aunque encontró esta molécula esencial para la vida, sus ideas y hallazgos quedaron relegados a notas privadas y correspondencia, atrasando el progreso de la genética por décadas. Este caso ilustra un problema persistente en la ciencia: muchas veces, la información importante se pierde o se mantiene oculta, y solo una pequeña fracción de los experimentos realiza el salto al conocimiento público consumible. Pero hoy, una transformación llamada ciencia en tiempo real está emergiendo como un catalizador para cambiar esta dinámica.

La esencia de la ciencia en tiempo real reside en hacer visibles y accesibles – de forma inmediata y transparente – los procesos, datos, fracasos y avances que componen el trabajo científico. En contraste con el sistema tradicional de publicación, donde solo los resultados pulidos y positivos llegan a los artículos científicos, la ciencia en tiempo real invita a compartir día a día la evolución del proyecto: hipótesis exploratorias, pruebas y errores, ajustes metodológicos, y descubrimientos parciales. Esto no solo permite acelerar la difusión del conocimiento, sino también abrir espacio para colaboraciones inesperadas y para una retroalimentación más ágil y enriquecedora. Esta transformación cobra especial relevancia cuando consideramos el desafío que enfrentan los jóvenes investigadores. Durante su formación doctoral, la presión por publicar en revistas prestigiosas puede representar un obstáculo que desalienta asumir riesgos científicos importantes.

Lo complejo es que muchos proyectos ambiciosos no garantizan resultados publicables, y el sistema actual puede dejar a científicos talentosos con escasa evidencia tangible para avanzar en sus carreras. La ciencia en tiempo real podría aliviar esta tensión al valorar no solo los éxitos sino todo el proceso de generación de conocimiento, transformando los esfuerzos, incluso los fallidos, en contribuciones reconocibles para la comunidad. Un antecedente moderno que ejemplifica el poder de la colaboración abierta es el Proyecto Polímata, impulsado inicialmente por el matemático Timothy Gowers. El proyecto reunió a cientos de científicos en línea que, simultáneamente y desde diferentes lugares, aportaron ideas, propusieron soluciones y descartaron enfoques, logrando resolver en pocas semanas problemas matemáticos complejos que tradicionalmente tardaban años. Este experimento demostró cómo diversificar y conectar experticias a través de plataformas digitales puede multiplicar la productividad científica y generar un espacio “caótico pero efectivo” para la resolución colectiva.

Sin embargo, no todas las investigaciones se prestan para este modelo colaborativo masivo. Existen problemáticas que requieren largos períodos de reflexión individual y construcción intuitiva, difíciles de fragmentar en tareas paralelas. Por eso, es imprescindible diseñar diversas infraestructuras tecnológicas y formatos, adaptados al tipo de investigación y las fases del proceso científico. Aquí entra en juego la inspiración que hoy proviene de la ingeniería de software, donde plataformas como GitHub han revolucionado el desarrollo colaborativo, haciendo transparente y trazable cada cambio o ajuste en el código. La ciencia en tiempo real se beneficiaría enormemente de sistemas similares para documentación y colaboración.

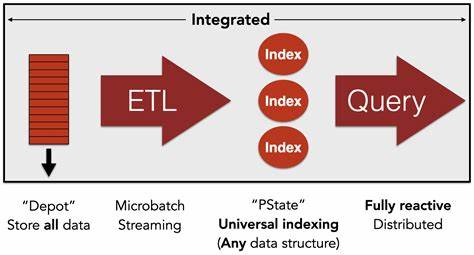

En GitHub, los desarrolladores abren “issues” para reportar problemas, proponen soluciones mediante “pull requests” y mantienen un registro histórico de todas las decisiones tomadas. Este nivel de transparencia no solo permite aprender de los errores, sino que evita duplicar esfuerzos. Aplicar esta filosofía al trabajo científico aportaría la capacidad de mapear con precisión cómo se resuelven problemas, compartir mejores prácticas y fomentar un verdadero “mercado de atención” donde las demandas de experticia y las ofertas de conocimiento encajen dinámicamente. Un pilar cotidiano e indispensable en la investigación científica son los cuadernos de laboratorio. Tradicionalmente, estos documentos contienen registros detallados de experimentos, observaciones y anotaciones personales, muchas veces capturando la esencia misma de la labor investigativa.

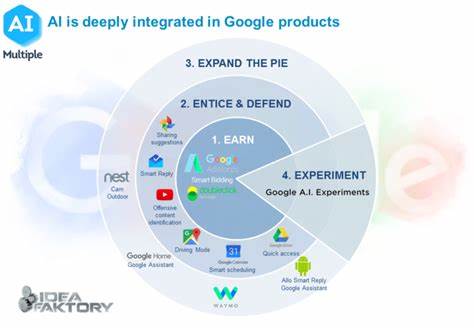

Desafortunadamente, esta valiosa información suele quedar confinada a espacios privados, fechas y notas que se pierden con el tiempo o que no pueden ser consultadas por otros investigadores. La idea de cuadernos abiertos en tiempo real podría revertir esta situación, convirtiéndolos en bases de datos dinámicas, accesibles y semánticamente indexadas que sirvan de referencia útil para toda la comunidad científica. Imaginemos a un biólogo optimizando protocolos para un experimento complejo. Si pudiera compartir sus notas, imágenes y remotos problemas al instante en una plataforma abierta, otros científicos con retos similares podrían conectarse, colaborar y acelerar sus propios proyectos. La incorporación de inteligencia artificial y modelos de lenguaje, capaces de leer, interpretar y relacionar esta información, aumentaría exponencialmente la eficiencia.

Un sistema como PaperQA, por ejemplo, puede buscar con gran precisión en la literatura científica y, aplicado a los datos no publicados de laboratorio, tiene potencial para alertar sobre discordancias experimentales o sugerir controles adicionales. Más aún, la ciencia en tiempo real también provocaría un cambio cultural profundo en la forma en que evaluamos a los investigadores. Actualmente, los criterios habituales suelen basarse en la cantidad y prestigio de las publicaciones, dejando poco espacio para valorar la experimentación audaz y los resultados negativos, que son esenciales para el avance global. Un ecosistema que reconozca y recompense la transparencia, la generosidad intelectual y el compartir exploraciones valiosas, incluso sin un desenlace exitoso, podría fomentar un entorno en el que la innovación se renueve constantemente y los investigadores se sientan respaldados para asumir riesgos. Este cambio influiría también en la asignación de recursos y financiamiento, que hoy dependen principalmente de historiales demostrados o propuestas a largo plazo.

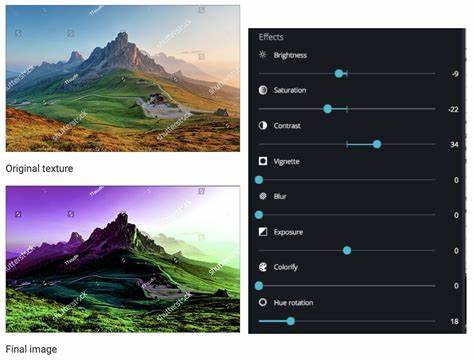

Al habilitar un flujo constante y abierto de información, los financiadores podrían reaccionar en tiempo real, destinar apoyos a proyectos emergentes con resultados prometedores y favorecer colaboraciones reactiva y estratégicamente. Esto sería particularmente valioso en épocas donde los presupuestos son reducidos y se hace indispensable optimizar el uso del capital científico y tecnológico. Para encarar esta revolución, dos ejes resultan fundamentales: el desarrollo de software amigable, intuitivo y flexible que se adapte a la naturaleza caótica del proceso científico, y la creación de modelos de financiamiento que protejan a los investigadores en un entorno de mayor apertura y riesgo. El software debe facilitar la toma de notas rápidas, la documentación multifacética (textos, imágenes, audio), búsqueda inteligente y conexiones automáticas, sin imponer carga burocrática ni estructuras rígidas que desalienten su uso. La financiación debería priorizar la estabilidad y libertad creativa, especialmente para los jóvenes científicos que están dando sus primeros pasos.

La urgencia de esta transformacion se acentúa cuando analizamos los recientes anuncios sobre recortes presupuestarios en instituciones clave como el NSF y el NIH en Estados Unidos. La contracción de fondos obliga a repensar cómo se conduce la ciencia, incentivando esquemas más eficientes, colaborativos y ágiles. Programas piloto dirigidos a estudiantes de posgrado, que fomenten la práctica de la ciencia en público y recompensen la documentación continua y abierta, podrían ser la chispa para un movimiento global que redefina la investigación científica. Además, esta apertura tiene un valor humano incalculable. Formar comunidades donde el proceso de investigar deje de ser una tarea solitaria y enigmática para convertirse en un diálogo permanente, ayuda a mejorar la motivación, el intercambio de experiencias y el bienestar emocional de los científicos.

Herramientas sociales y plataformas especializadas pueden facilitar este acompañamiento, tanto en las victorias como en los problemas cotidianos y las frustraciones inherentes a la investigación. En definitiva, la ciencia en tiempo real se presenta como una oportunidad histórica para hacer la investigación más transparente, colaborativa y resiliente. Si pudiese aplicarse desde las etapas iniciales, abriendo la información y conectando experticias globalmente, podríamos acelerar descubrimientos cruciales, evitar duplicaciones innecesarias y cambiar la mentalidad detrás del éxito académico. El caso de Miescher nos muestra que la historia de la ciencia está llena de potenciales revoluciones que se frenaron por falta de comunicación y visibilidad. Hoy, con las herramientas digitales, la inteligencia artificial y un nuevo paradigma cultural, tenemos todo para transformar el modo en que creamos y compartimos conocimiento.

El futuro de la ciencia no solo será más rápido, también más abierto, más diverso y más humano. La invitación está hecha para que científicos, instituciones, financiadores y la sociedad en su conjunto abracen esta nueva era de la investigación, donde cada paso dado, cada error cometido y cada avance descubierto formen parte de un mapa compartido hacia la comprensión del mundo.