En el mundo empresarial actual, donde la tecnología y la digitalización dominan casi todos los aspectos operativos, la descentralización emerge como un tema recurrente en debates sobre arquitectura tecnológica, gobernanza y estrategias de negocio. La idea de descentralizar sistemas y operaciones puede resultar atractiva por la promesa de mayor control, flexibilidad y resiliencia. Sin embargo, también conlleva una serie de costes y complejidades que no todas las organizaciones están preparadas para asumir. Entender estos costos es fundamental para las empresas que están considerando dar este paso, ya que la decisión entre centralizar o descentralizar no es simplemente técnica, sino profundamente estratégica y económica. Tradicionalmente, muchas compañías han optado por sistemas centralizados debido a su escalabilidad, familiaridad y sencillez de gestión.

Contar con un proveedor único para la infraestructura en la nube, un solo sistema de identidad que controle los accesos, o una plataforma unificada para comunicaciones, facilita las operaciones diarias y simplifica la administración. Sin embargo, esta comodidad puede convertirse rápidamente en una debilidad cuando surgen imprevistos. Sufrir una interrupción en un proveedor principal, enfrentarse a cambios regulatorios que exigen aislamiento de datos por región o soportar la adquisición de un proveedor clave que altera la hoja de ruta tecnológica, son escenarios que dejan en evidencia los riesgos de la centralización absoluta. La descentralización propone una distribución del control y de las infraestructuras para reducir esos riesgos. Esto puede implicar contar con múltiples proveedores en la nube, gestionar varios sistemas de identidad federados, diversificar los puntos de presencia en redes de contenido o implementar múltiples canales de comunicación.

El objetivo es crear una arquitectura que no dependa exclusivamente de un único actor o camino tecnológico, brindando así opciones o “plan B” en caso de fallos o cambios inesperados. Sin embargo, esta opción tiene un precio. Desde el punto de vista financiero, mantener redundancia en sistemas implica invertir en más recursos, contratar múltiples servicios y soportar contratos y acuerdos de nivel de servicio (SLA) más complejos. La eficiencia que se pierde al no consolidar operaciones puede parecer un costo innecesario para muchas empresas, especialmente cuando los presupuestos son limitados. Pero esta inversión debe verse como un seguro ante contingencias futuras, una protección ante la incertidumbre del mercado y la tecnosfera.

A nivel operacional, gestionar sistemas descentralizados requiere un equipo más disciplinado y habilidades mayores en coordinación, monitoreo y respuesta. La complejidad aumenta: hay más piezas en movimiento, más interacciones por supervisar y una necesidad constante de estandarización de políticas para evitar que la pluralidad se convierta en caos. El concepto de “configúralo y olvídalo” queda enterrado, ya que la observabilidad y la capacidad de intervenir rápidamente en diferentes entornos se vuelven esenciales. Además, la descentralización demanda procesos claros para garantizar la interoperabilidad entre distintos sistemas, protocolos y formatos, lo cual supone un desafío técnico no menor. Desde la perspectiva estratégica, el costo más sutil pero probablemente más determinante es la decisión sobre qué nivel de flexibilidad se quiere comprar.

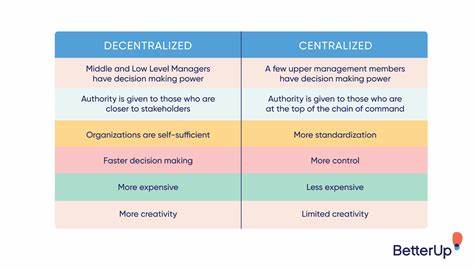

Las empresas deben preguntarse si priorizan la agilidad para incorporar rápidamente nuevas funcionalidades y optimizaciones, o si prefieren invertir en resiliencia, es decir, en construir infraestructuras que puedan adaptarse ante fallas, cambios regulatorios o movimientos competitivos. Esta disyuntiva impacta tanto en la arquitectura tecnológica como en las políticas de compras y gobernanza. Elegir descentralizar implica aceptar que el perfeccionamiento puntual puede ceder terreno a la preparación para contingencias. La descentralización no significa necesariamente crear sistemas completamente heterogéneos o abiertos. En muchos casos, las organizaciones se sitúan en una zona intermedia, combinando elementos centralizados con opciones descentralizadas preparadas para activarse en caso de necesidad.

Esta aproximación híbrida busca aprovechar lo mejor de ambos mundos: la eficiencia y facilidad de la centralización junto con la seguridad y flexibilidad que ofrece la descentralización. El arte está en decidir dónde es crítico contar con alternativas y dónde puede mantenerse un modelo unificado sin riesgos significativos. La experiencia real demuestra que muchas empresas han sufrido “costos del bloqueo” sin haber anticipado los riesgos asociados a su dependencia excesiva. Por ejemplo, una plataforma de identidad que cambia sus políticas, limita funcionalidades o incluso desaparece por adquisiciones puede dejar a una organización sin acceso a recursos clave o sin capacidad para verificar usuarios. En estos casos, no tener un sistema paralelamente instalado o un mecanismo federado para continuar las operaciones puede resultar catastrófico.

La descentralización, aunque costosa, provee una red de seguridad para evitar este tipo de parálisis. Un aspecto crítico a considerar es la adecuación regulatoria. Las normativas cada vez más estrictas sobre protección de datos, residencia de información y soberanía digital imponen necesidades de localización geográfica de los sistemas y el almacenamiento. Una arquitectura descentralizada facilita cumplir con estas demandas al permitir segregar operaciones o datos en función del territorio. Además, la fragmentación del control ayuda a gestionar riesgos geopolíticos, como sanciones o restricciones regionales en servicios tecnológicos.

Otro factor que no debe soslayarse es el impacto cultural que genera la descentralización. No solo se trata de tecnología o costos, sino de cambiar la forma en que los equipos trabajan, colaboran y piensan. Descentralizar implica asumir que la toma de decisiones también se puede distribuir, que la confianza se fragmenta y que la coordinación debe ser más rigurosa para evitar incoherencias o riesgos. Esto demanda formación, cambios en las reglas internas y una gobernanza que equilibre la autonomía con el cumplimiento y la seguridad. La interoperabilidad es otro desafío inherente a la descentralización.

Mantener sistemas que deben comunicarse y funcionar en diversos entornos tecnológicos no es trivial. Se requiere “pegamento” tecnológico, capas de integración y estándares que permitan que los diferentes componentes hablen un mismo idioma, intercambien datos correctamente y mantengan la integridad y seguridad de la información. Sin esta capacidad, ninguna arquitectura descentralizada puede garantizar su objetivo de flexibilidad y resiliencia. En resumen, decidir descentralizar es más que un simple cambio técnico; es una apuesta por la capacidad de la empresa para adaptarse y sobrevivir en un entorno dinámico y muchas veces impredecible. El verdadero costo de la descentralización no es solo el dinero extra que se invierte en infraestructura o personal, sino también el compromiso con una cultura organizacional más compleja y la construcción de una estrategia que no teme a la incertidumbre, sino que la anticipa y la mitiga.

Por lo tanto, la recomendación para las empresas es no ver la descentralización como un objetivo absoluto ni como una panacea, sino como una herramienta valiosa que debe aplicarse de forma consciente y medida. Es vital entender qué dependencia es crítica, cuál excede la aceptación de riesgo que la empresa está dispuesta a tolerar y hasta dónde es factible construir redundancias y alternativas con sentido de negocio. Finalmente, comprar control antes de que realmente se necesite es un principio fundamental. La centralización total puede parecer eficiente y fácil, pero también lleva implícito el riesgo de quedar atrapado sin opciones cuando algo falla o cambia de golpe. Mientras que la descentralización, con todos sus costos y complejidades, permite comprar tiempo, flexibilidad y capacidad de respuesta.

Respirar en tiempos difíciles no es solo una cuestión operativa, sino también estratégica, y esa capacidad puede ser la diferencia entre la supervivencia y el estancamiento en mercados cada vez más exigentes y competitivos.