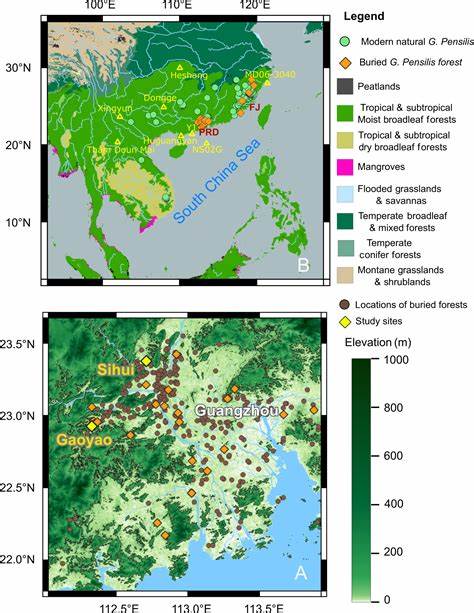

El ciprés de pantano chino, científicamente conocido como Glyptostrobus pensilis, es una especie relicta del período terciario que antaño dominaba vastas zonas de humedales en el delta del río Perla, en China. Este árbol, adaptado a condiciones de alta humedad y suelos anegados, fue un pilar fundamental en la composición de ecosistemas de pantano que proporcionaban servicios ambientales esenciales como la fijación de carbono y el mantenimiento de la biodiversidad regional. Sin embargo, el bosque compuesto por esta especie sufrió un colapso repentino hace aproximadamente 2.100 años, fenómeno que ha intrigado a científicos y expertos por sus complejas causas y sus irreversibles consecuencias ecológicas y sociales. Al acercarnos al estudio de este colapso, es necesario situarnos en el contexto paleoclimático y arqueológico de la región.

El delta del río Perla, hoy una vasta área altamente urbanizada y agrícola, fue un paisaje dominado por extensos bosques pantanosos durante el Holoceno medio, abarcando superficies amplias donde la acumulación de turba alcanzaba entre dos y seis metros de espesor. Estos suelos turberos protegieron numerosos tocones de Glyptostrobus pensilis, que se hallan hoy ocultos bajo capas sedimentarias, constituyendo lo que se conoce localmente como «bosques antiguos enterrados». El estudio detallado de polen fósil, análisis de carbono orgánico e incluso el examen de marcas de quemaduras en los tocones, ha servido para reconstruir la historia natural y antropogénica asociada a estos bosques. El registro palinológico revela que, antes del colapso, existió una fase de prosperidad para el ciprés de pantano durante periodos climáticos cálidos y húmedos, con una notable estabilidad en el nivel freático, característica primordial para el mantenimiento de estos ecosistemas hídridos. Los cambios climáticos a escala regional, como los eventos de los 4.

200 y 3.500 años antes del presente, evidencian periodos de enfriamiento y sequedad relativa que impactaron temporalmente en la extensión y densidad del bosque. No obstante, la resiliencia del ecosistema permitió la recuperación del Glyptostrobus en ambas ocasiones, retornando a su dominio una vez superadas las condiciones adversas. Esto indica que el bosque poseía cierta capacidad para adaptarse a fluctuaciones ambientales naturales sin perder su integridad a largo plazo. Sin embargo, entre aproximadamente el año 210 antes de nuestra era, el conjunto de registros señala un punto de inflexión irreversible.

Este momento coincide con evidencias arqueológicas e históricas de intensas actividades bélicas y cambios demográficos significativos. Las campañas militares del ejército Han para conquistar el Reino de Nanyue dieron lugar a múltiples incendios intencionados que, según demuestran las marcas de quemaduras en los troncos aún en pie bajo la turba, destruyeron grandes extensiones del bosque pantanoso. Estos incendios bélicos fueron un catalizador para una abrupta transformación del paisaje natural. Junto a la destrucción directa, la guerra propició desplazamientos masivos de población y la llegada de grupos humanos con conocimientos agrícolas avanzados que alteraron profundamente el uso del suelo. La colonización posterior implicó la expansión del cultivo intensivo de arroz y otros cereales, que reemplazaron los bosques originales por paisajes antropizados dominados por pastizales y tierras de cultivo.

En los sedimentos, esto se observa reflejado en el aumento de polen de Poaceae (gramíneas), picos en concentraciones de metales como el cobre y el plomo, así como en el descenso marcado en la proporción de polen arbóreo. Este proceso de transformación ecológica estuvo acompañado de una importante pérdida de biodiversidad, extinguiéndose especies emblemáticas de megafauna y alterándose las cadenas tróficas que dependían del hábitat bosque-pantano. Además, la modificación en las condiciones de entrada de materiales terrestres a los ríos y estuarios afectó a las poblaciones de fauna acuática, como el delfín del río Perla, cuya historia demográfica muestra un notable descenso en coincidencia con este período. La sensibilidad ecológica del Glyptostrobus pensilis frente a la perturbación humana queda confirmada por los datos de análisis estadísticos, donde esta especie aparece mucho más afectada que otras comunidades vegetales. Su desaparición señala el inicio de una etapa de degradación ecosistémica profunda, marcada por la imposibilidad natural de recuperación sin intervención humana significativa.

Otro aspecto relevante radica en la interacción entre factores climáticos y antrópicos. Mientras que fases previas de cambio climático, incluso con sequías y enfriamientos, no lograron desplazar de forma permanente a los bosques, las presiones humanas, exacerbadas por conflictos bélicos y expansión agrícola, superaron el umbral de resiliencia del ecosistema. Esto demuestra que los disturbios humanos pueden tener un potencial transformador mucho mayor y de efectos duraderos comparados con muchas variaciones naturales. Este caso permite además reflexionar sobre la influencia de la guerra histórica en el medio ambiente, un tema muchas veces subestimado. Documentos históricos mencionan el uso de incendios como táctica militar, y la evidencia geológica y botánica recuperada apoya la hipótesis de que estas actividades ocasionaron no solo pérdidas humanas y políticas, sino también daños ambientales irreversibles en ecosistemas críticos.

Desde una perspectiva contemporánea, el Glyptostrobus pensilis se encuentra hoy en peligro crítico de extinción, sobreviviente solo en pequeños reductos alejados de la presión humana directa. La restauración de estos bosques y la conservación de la especie enfrentan grandes retos debido a la alteración del paisaje histórico y a la pérdida de hábitats adecuados. Analizar la historia del colapso del bosque de ciprés de pantano chino aporta importantes lecciones sobre la relación entre la actividad humana, conflictos sociales y el medio ambiente. También subraya la necesidad de preservar ecosistemas frágiles y gestionar de manera sostenible el territorio para evitar pérdidas que comprometan la biodiversidad y los servicios ecosistémicos vitales. Asimismo, este caso contribuye a la comprensión de cómo las sociedades antiguas impactaron sus entornos y cómo tales cambios marcan puntos de inflexión en las historias naturales y culturales que siguen repercutiendo hasta nuestros días.

La integración de registros paleoclimáticos, arqueológicos e históricos resulta imprescindible para construir narrativas ambientales completas y fundamentar políticas de conservación y recuperación más efectivas. Finalmente, la historia del Glyptostrobus pensilis recuerda la fragilidad de los ecosistemas pantanosos frente a las presiones humanas inexorables y la importancia de combinar ciencia, conservación y patrimonio cultural para proteger la herencia natural y garantizar su supervivencia futura.