La revolución neolítica, un acontecimiento crucial en la historia de la humanidad, marcó la transición desde sociedades de cazadores-recolectores a comunidades agrícolas sedentarias. Si bien las motivaciones y factores detrás de este cambio han sido tema de estudio durante décadas, recientes investigaciones han arrojado luz sobre la posible influencia de eventos ambientales, específicamente incendios catastróficos y la degradación del suelo, que pudieron catalizar este proceso en el Levante Sur, una de las cunas de la civilización. Este análisis se centra en comprender cómo patrones extremos de incendios naturales, impulsados por cambios climáticos, y la pérdida masiva de vegetación y suelo fértil, crearon las condiciones que empujaron a las comunidades humanas hacia la agricultura y asentamientos permanentes. El Levante Sur, región que abarca partes de los actuales Israel, Palestina, Jordania y el sur de Líbano, posee un clima mediterráneo caracterizado por inviernos lluviosos y veranos secos y calurosos, junto con una topografía que incluye desde áreas montañosas hasta valles aluviales fértiles. Esta zona es reconocida por ser uno de los primeros puntos donde se domesticaron plantas y animales, dando pie al nacimiento de la agricultura hace aproximadamente 10,000 años.

Sin embargo, la causa desencadenante de este cambio ha estado en debate: ¿Respondió a factores climáticos naturales o a presiones antropogénicas como quemas intencionales? Evidencias recientes sugieren una combinación dinámica pero dominada por cambios naturales. El análisis de depósitos sedimentarios en núcleos extraídos del lago Hula, ubicado al norte del valle del Jordán, ofrece una ventana directa al pasado ambiental. El conteo de partículas microscópicas de carbón —microcarbón— de estas capas sedimentarias revela un marcado aumento en la incidencia de incendios durante el período temprano del Holoceno, hace alrededor de 8,000 a 8,600 años. Este pico coincide con un evento climático conocido en la paleoclimatología como el evento frío y seco de los 8.2 kiloaños, registrado en múltiples lugares del hemisferio norte, y que implicó una severa bajada de las temperaturas acompañada por una reducción significativa en las precipitaciones.

En el Levante Sur, este fenómeno se tradujo en niveles extremadamente bajos del Mar Muerto, señal clara de condiciones aridificadas y estrés hídrico extremo. Las investigaciones isotópicas realizadas en espeleotemas correspondientes a cavernas en las sierras de Jerusalén y el monte Hermón sustentan la hipótesis de pérdida drástica de la cubierta vegetal y del suelo. Los registros de carbono (δ13C) evidencian un aumento en la proporción de especies vegetales resistentes a la sequía, mientras que los niveles inusualmente bajos de ciertos isótopos de estroncio (87Sr/86Sr) indican que la capa superficial de suelo, rica en minerales, fue removida debido a la erosión masiva. Esta eliminación acelerada del suelo fértil se atribuye a la acción conjunta de incendios intensos y la reducción de la cubierta vegetal que ofrece protección contra la erosión. A diferencia de la idea tradicional que coloca al ser humano como principal agente de modificación ambiental a través de prácticas de quema controlada, los estudios paleoambientales sugieren que durante este período la incidencia de incendios masivos fue provocada principalmente por causas naturales.

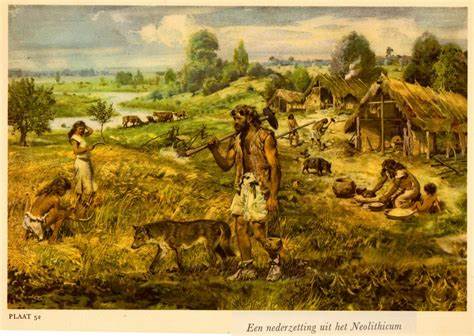

En particular, se postula un aumento en la actividad de tormentas eléctricas secas, fenómenos caracterizados por descargas eléctricas sin precipitación significativa que incrementan la probabilidad de incendios forestales en áreas con vegetación seca y combustible abundante. Estos incendios devastaron grandes extensiones de bosque mediterráneo y pastizales, despojando al terreno de su cobertura protectora y facilitando la generación de sedimentos retransportados hacia los valles. Este escenario de degradación ambiental creó un paisaje transformado: áreas montañosas y laderas se volvieron más rocosas y pobres en suelos, mientras que los depósitos de sedimentos ricos en materiales fértiles y restos de carbón se acumularon en los valles y zonas de baja altitud. Estos nuevos depósitos formaron suelos reactivados, más fácilmente cultivables debido a su composición y acumulación de nutrientes, que atrajeron la concentración de las primeras comunidades humanas sedentarias. De este modo, el entorno marcó un límite natural a la ocupación humana en zonas elevadas y semiáridas, promoviendo el establecimiento de asentamientos a lo largo de corredores fértiles y fuentes de agua disponibles.

Los sitios arqueológicos más grandes del período neolítico del Levante Sur, incluyendo Jericó, Gilgal y Netiv Hagdud, fueron excavados precisamente sobre estas acumulaciones de suelos reestructurados y enriquecidos en los valles, indicando una probable relación entre la disponibilidad de tierras agrícolas favorables y la expansión de la agricultura. A diferencia de patrones anteriores, las comunidades comenzaron a socializar y organizarse en grupos más grandes debido a la necesidad de gestión común de recursos limitados, canalizando prácticas agrícolas y de domesticación que consolidaron la transición hacia el modo de vida agrario. Estos resultados se complementan con la evidencia de que la pérdida de suelos y la alteración ecológica asociado a los incendios no fue un proceso uniforme sino que se extendió durante varios siglos, intensificándose cerca del pico del evento climático de los 8.2 kiloaños. La dinámica entre los patrones climáticos mediados por la radiación solar, la penetración marginal de sistemas tropicales más húmedos hacia latitudes mayores, y las respuestas del paisaje con incendios y erosión acelerada, crea un marco natural que explica la aparición simultánea de cambios culturales y ambientales a gran escala.

El entendimiento de esta interacción entre incendios naturales y degradación del suelo también tiene resonancia con eventos parecidos ocurridos durante otras épocas climáticas, por ejemplo el último interglacial MIS 5e hace unos 125,000 años, donde registros paleoclimáticos muestran igualmente picos en la incidencia de incendios, pérdida de vegetación y erosión, que se reflejan en cambios isotópicos similares. La comparación de estos momentos aporta perspectiva sobre la frecuencias y magnitudes de crisis ambientales que han influido en la evolución humana, en especial en zonas sensibles como el Levante. Aunque el avance hacia la agricultura puede explicarse en parte por desarrollos internos y evolutivos en la cognición y organización social humana, el contexto ambiental extremo propiciado por incendios cataclísmicos y pérdida de suelo parece haber funcionado como un fuerte catalizador de estas innovaciones. La urgencia de adaptarse a un entorno fuertemente alterado, con reducción de recursos naturales y desplazamiento hacia zonas fértiles específicas, derivó en prácticas que pavimentaron el camino de la civilización moderna. Un punto relevante en este análisis es que, si bien el ser humano ciertamente utilizó el fuego con fines de gestión territorial y cultivos en períodos posteriores, la evidencia regional y paleoecológica enfatiza que para esta etapa inicial, la principal causa de los incendios fue de origen natural.

La síntesis de registros isotópicos, sedimentarios y arqueológicos aporta un panorama coherente en el que el clima y fenómenos atmosféricos jugaron un papel crucial en moldear los ecosistemas y la dinámica humana. En conclusión, la investigación sobre el Levante Sur revela que un fenómeno natural de incendios masivos y degradación del suelo asociado a un evento climático severo pudo impulsar la transformación social y económica que conocemos como la revolución neolítica. La interacción compleja de factores ambientales y humanos destaca la importancia de comprender los efectos del cambio climático pasado para interpretar la evolución cultural y proporciona lecciones sobre la relación entre el ser humano y el medio ambiente. El reconocimiento de que eventos naturales pueden forzar cambios paradigmáticos en las sociedades humanas nos invita a reflexionar sobre cómo responderemos ante futuros desafíos ecológicos y climáticos.