En Estados Unidos, el costo de los medicamentos recetados es notablemente más alto que en otras naciones desarrolladas, generando una preocupación creciente entre pacientes, médicos y legisladores. Esta disparidad de precios no solo afecta la salud financiera de millones de familias, sino que también tiene consecuencias directas sobre la salud pública y el acceso a tratamientos esenciales. Para comprender esta problemática es necesario analizar cómo se fijan los precios en el mercado estadounidense, qué factores influyen en el costo final de los medicamentos y cuáles son las iniciativas actuales para corregir esta situación. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta problemática es el caso del Revlimid, un medicamento contra el cáncer que ha visto un aumento sostenido en su precio en Estados Unidos durante las dos últimas décadas. Pese a que este fármaco se vende por casi 1000 dólares la pastilla en territorio estadounidense, en varios países europeos su precio es considerablemente menor, hasta un tercio del costo estadounidense.

Esta diferencia se debe a la forma en que distintos gobiernos regulan y negocian los precios de los medicamentos. En numerosos países desarrollados, existe un sistema de regulación estatal que fija un precio único para cada medicamento aprobado, basando esta cifra en análisis del beneficio terapéutico que ofrece y en el costo de los medicamentos similares en otros mercados. En contraste, el sistema estadounidense es principalmente dominado por las farmacéuticas que fijan los precios con poca o ninguna restricción gubernamental. Esto se traduce en un mercado donde los laboratorios pueden aumentar sus precios dependiendo de la demanda y la percepción de valor. Las aseguradoras médicas en Estados Unidos intentan moderar estos precios negociando descuentos o excluyendo ciertos medicamentos de cobertura, aunque esta estrategia tiene limitaciones.

Cuando se trata de enfermedades críticas o altamente sensibles como el cáncer, obstaculizar el acceso a un medicamento puede provocar una reacción pública negativa, lo que limita la capacidad de las aseguradoras para manejar los costos. De hecho, algunas leyes estatales requieren que los seguros cubran ciertos medicamentos oncológicos, restringiendo aún más el margen de maniobra. Las compañías farmacéuticas frecuentemente argumentan que los precios altos en Estados Unidos reflejan los elevados costos asociados con la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos. Según esta posición, los ingresos obtenidos en el mercado estadounidense permiten financiar innovaciones médicas de vanguardia y asegurar el acceso rápido a nuevas terapias. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada por especialistas en salud y economía, quienes señalan que buena parte de la investigación inicial proviene de instituciones académicas y hospitales públicos financiados con fondos gubernamentales.

Un estudio de la Universidad Bentley reveló que entre 2010 y 2019, la mayor parte de los 356 medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos se desarrollaron con aportes de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Asimismo, datos de una investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes mostraron que las principales 14 farmacéuticas gastaron más dinero en recompras de acciones y dividendos para accionistas que en investigación y desarrollo, lo que pone en duda la justificación del elevado costo en función de la innovación. Ante esta situación, la idea de atar los precios en Estados Unidos a los costos en otros países ha ganado fuerza, generando apoyo bipartidista en el Congreso. Esta propuesta busca establecer sanciones para las empresas que vendan sus medicamentos a un precio superior al promedio de países como Canadá, Francia, Alemania, Japón, Italia y el Reino Unido. La sanción podría implicar multas equivalentes a diez veces la diferencia entre el precio estadounidense y el promedio internacional, una medida diseñada para incentivar la reducción de precios.

Esta estrategia, conocida como “precio de referencia internacional”, contó incluso con respaldo político a nivel presidencial durante la administración de Donald Trump, que intentó implementar un sistema similar dentro de Medicare. A pesar de haber enfrentado bloqueos legales, estas iniciativas reflejan la urgencia de abordar una problemática que afecta a millones de pacientes. Sin embargo, las asociaciones de la industria farmacéutica y algunos expertos advierten sobre posibles riesgos. Argumentan que establecer precios mediante intervención estatal podría limitar la autonomía de médicos y pacientes para decidir tratamientos específicos. Además, señalan que el sistema podría ser manipulado, ya que los gobiernos extranjeros podrían influir indirectamente en la fijación de precios dentro del mercado estadounidense, afectando la dinámica económica y competencia del sector.

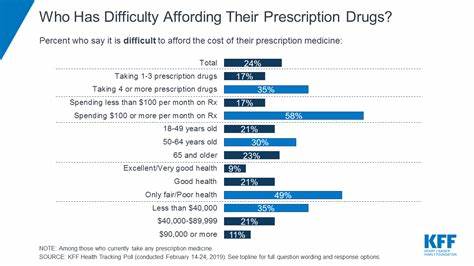

Otro aspecto a considerar es el papel de los intermediarios, como los administradores de beneficios farmacéuticos (PBM, por sus siglas en inglés), que gestionan la cobertura y dispensación de medicamentos. Aunque se encargan de negociar descuentos con los fabricantes, a menudo reciben comisiones que pueden no reflejarse en una reducción directa del costo para el consumidor final. Esto añade una capa de complejidad y opacidad al sistema de precios en Estados Unidos. Para muchos pacientes, el costo elevado de los medicamentos implica decisiones desgarradoras, como elegir entre pagar por un tratamiento que podría salvar su vida o comprar alimentos y cubrir otras necesidades básicas. Esta situación aumenta las preocupaciones por la equidad en el acceso a la salud y desafía el sistema sanitario estadounidense a encontrar soluciones sostenibles y justas.

La discusión sobre el costo de los medicamentos recetados en Estados Unidos no es nueva, pero la creciente presión social y política aumenta la posibilidad de cambios significativos. La implementación de políticas que alineen los precios con estándares internacionales, junto con la mejora de la transparencia en la industria y la optimización de la intermediación, podrían ser pasos fundamentales para aliviar esta problemática. Es importante que el desarrollo de estas medidas considere el equilibrio entre incentivar la innovación médica y garantizar que los tratamientos sean accesibles para la población. Solo mediante un diálogo informado, basado en evidencia y con participación activa de todos los actores involucrados —pacientes, médicos, legisladores y laboratorios— será posible avanzar hacia un sistema de salud más justo y eficiente. En conclusión, el hecho de que los estadounidenses paguen más por sus medicamentos responde a una combinación de factores regulatorios, económicos y políticos que conforman un mercado poco restringido para las farmacéuticas.

La comparación internacional evidencia enormes diferencias que impactan la salud y economía de miles de personas. Aunque existen propuestas para corregir estas desigualdades, su éxito dependerá de la voluntad política y la capacidad para implementar soluciones integrales que prioricen el bienestar público por encima de intereses comerciales. El camino hacia precios más justos es complejo y requiere atención constante. Con la presión adecuada y políticas bien diseñadas, Estados Unidos tiene la oportunidad de reducir los precios de los medicamentos y mejorar la calidad de vida de millones de personas que dependen de ellos.