El inicio de la Revolución Neolítica representa uno de los puntos más cruciales en la historia de la humanidad, marcado por la transición de sociedades cazadoras-recolectoras a comunidades agrícolas y sedentarias. Mientras que muchos debates han girado en torno a las causas climáticas y antropogénicas de este cambio, investigaciones recientes en la región del Levante Sur sugieren que incendios catastróficos y la degradación del suelo jugaron un papel fundamental en esta transformación. Durante el Holoceno temprano, hace aproximadamente entre 8.6 y 8 mil años, se registraron en esta región picos extremos en la presencia de micro-carbón (pequeñas partículas de carbón derivadas de incendios), asociados a una notable pérdida de vegetación y un fuerte aumento en la erosión del suelo. Estas evidencias provienen del análisis detallado de núcleos sedimentarios en lagos como el de Hula, estudios isotópicos en espeleotemas (depósitos de minerales en cuevas) y registros del nivel del Mar Muerto.

La coincidencia temporal entre estos eventos naturales apunta a una serie de incendios provocados probablemente por un aumento en la actividad de rayos durante episodios climáticos secos. La naturaleza de estos incendios se discute ampliamente. Aunque el fuego ha sido una herramienta manejada por homínidos desde tiempos paleolíticos para actividades como la caza y el manejo de paisajes, la escala y magnitud de las quemas registradas en esta época parecen indicar un origen principalmente natural. Un incremento en tormentas secas, caracterizadas por relámpagos sin precipitación significativa, habría tenido la capacidad de generar incendios forestales extensos que devastaron la cubierta vegetal y provocaron la pérdida masiva de suelos fértiles en las laderas. Esta degradación del suelo no solo trajo consigo impactos ecológicos, sino que también influyó directamente en la dinámica humana de la región.

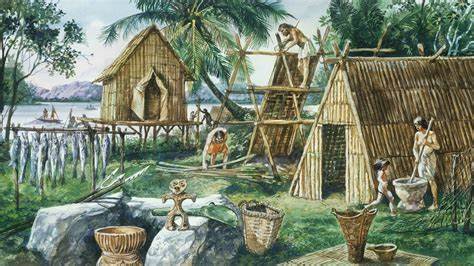

Los suelos erosionados fueron redepositados en valles y cuencas sedimentarias, donde se formaron acumulaciones de tierra fértil reubicada, creando espacios adecuados para el desarrollo de la agricultura incipiente. De hecho, numerosos asentamientos neolíticos más grandes y complejos se localizan precisamente sobre estas áreas con depósitos de suelo reanimado, destacando la preferencia humana por terrenos más cultivables frente a las laderas desnudas y erosionadas. Paralelamente, la disminución de vegetación y recursos naturales obligó a las comunidades humanas a adaptarse y modificar sus estrategias de subsistencia. La concentración de población en zonas con mejor suelo y acceso a agua favoreció la transición hacia la agricultura y la domesticación tanto de plantas como de animales. Así, la presión ambiental, causada por incendios naturales y condiciones climáticas adversas como la sequía registrada en el Mar Muerto, pudo haber actuado como catalizador para cambios culturales y tecnológicos sin precedentes.

Los registros isotópicos de carbono y estroncio en las formaciones minerales de cuevas brindan información complementaria sobre este fenómeno. Un aumento significativo en los valores de δ13C indica una pérdida importante de cobertura vegetal, especialmente de plantas C3 dominantes, mientras que los cambios en las proporciones de 87Sr/86Sr sugieren la reducción o pérdida del suelo superficial y su erosión hacia cuencas más bajas. Estos cambios geológicos y geoclimáticos, medidos con precisión cronológica, coinciden estrechamente con la llamada “evento seco del 8.2 ka”, un periodo de abrupto enfriamiento y sequía que afectó amplias regiones del hemisferio norte. Este evento climático, probablemente originado por alteraciones en las corrientes oceánicas y atmosféricas, potenció condiciones propicias para incendios masivos e intensos, conformando así un escenario en el que el debilitamiento de los ecosistemas terrestres hizo inevitable una transformación en las prácticas humanas.

La disminución del nivel del Mar Muerto durante este periodo también evidencia un déficit hídrico significativo que habría reforzado la aridez regional y la vulnerabilidad del paisaje. Desde una perspectiva arqueológica, la distribución de los sitios neolíticos en el Levante Sur refleja fuertemente la relación entre la dinámica ambiental y el desarrollo humano. Mientras que las zonas altas y laderas mostraban una disminución en la ocupación debido a la pérdida de suelo y vegetación, las áreas de depósito sedimentario en los valles se convirtieron en núcleos de asentamiento agrícola. Evidencias de pozos, terrazas y estructuras construidas sobre estos suelos trasladados demuestran la sofisticación que alcanzaron las primeras comunidades agrícolas y su capacidad para aprovechar los cambios en el entorno. El papel del fuego en la historia evolutiva humana es multifacético.

Más allá de ser una herramienta, el fuego se convirtió en un factor de influencia sobre el paisaje y la biodiversidad local. En regiones mediterráneas como el Levante, los incendios pueden mantener ecosistemas de pastizales abiertos, facilitando la dispersión de algunas especies vegetales que posteriormente fueron domesticadas. Sin embargo, la intensidad y frecuencia inusuales de incendios durante el Holoceno temprano se salieron del rango natural manejable, alterando fuertemente el potencial productivo de los suelos y forzando a los humanos hacia nuevas soluciones adaptativas. Incluso en eventos semejantes del pasado, como durante el último interglacial MIS 5e, se registraron patrones similares de incendios intensos y pérdida de cubierta vegetal en la región, indicando que estos procesos naturales cíclicos estuvieron presentes en la historia climática milenaria y pudieron haber influido repetidamente en la evolución cultural y tecnológica humana. La integración de datos provenientes de diversas disciplinas – desde la geología y paleoclimatología hasta la arqueología y ecología – ha sido esencial para comprender este complejo cuadro.