La tolerancia es un concepto que a menudo se considera un valor fundamental dentro de las sociedades democráticas y pluralistas. Se ha promovido como una virtud esencial para la convivencia pacífica entre diferentes culturas, religiones, ideologías y estilos de vida. Sin embargo, afirmar que la tolerancia es un precepto moral constituye una simplificación que merece un análisis más profundo. La tolerancia, en su esencia, no se presenta de manera inherente como un mandato moral universal, sino como una construcción social sujeta a contextos históricos y culturales específicos. Para comprender por qué la tolerancia no debe entenderse como un precepto moral, es necesario primero definir qué entendemos por tolerancia y precepto moral.

La tolerancia se puede describir como la actitud o disposición a permitir la existencia de opiniones, comportamientos o creencias diferentes a las propias, incluso cuando podrían generar desacuerdo o rechazo. Por otro lado, un precepto moral es una norma o regla que orienta el comportamiento humano en términos de lo que es correcto o incorrecto desde una perspectiva ética, generalmente con validez universal dentro de una comunidad determinada. Cuando se analiza desde esta perspectiva, resulta evidente que la tolerancia es más un mecanismo social de regulación y coexistencia que una obligación moral absoluta. Es decir, se trata de una práctica funcional que ayuda a mantener la armonía y evitar conflictos en sociedades complejas y plurales. Sin embargo, esta función práctica y contextual no implica que sea un valor incondicional o que deba aplicarse sin límites.

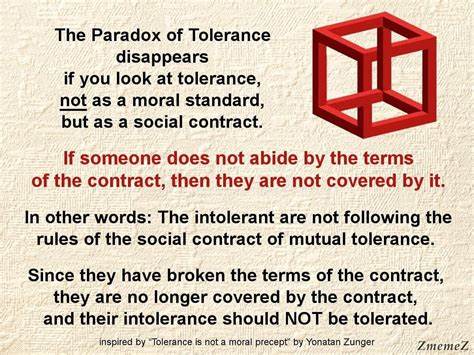

Uno de los principales argumentos en contra de considerar la tolerancia como un precepto moral es que implica necesariamente aceptar lo diferente, pero esta aceptación puede ser problemática cuando se enfrenta a prácticas o creencias que vulneran derechos fundamentales o principios éticos básicos. Por ejemplo, ¿es moralmente aceptable tolerar discursos de odio, discriminación o violaciones a la dignidad humana? Muchas corrientes éticas y sociales coinciden en que existen límites a la tolerancia, precisamente por razones morales que protegen la integridad y los derechos de las personas. Este dilema se conoce en filosofía política como la «paradoja de la tolerancia», un concepto popularizado por el filósofo Karl Popper, que señala que para mantener una sociedad abierta y tolerante es necesario ser intolerante con quienes promueven la intolerancia. De esta manera, la tolerancia no puede convertirse en un precepto absoluto sin que corra el riesgo de autodestruirse o permitir injusticias. En este sentido, la tolerancia se convierte en un valor instrumental, condicionado y regulado por otros valores morales superiores, tales como la justicia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos.

De hecho, se podría argumentar que la moralidad exige una postura crítica ante ciertas formas de diversidad que ponen en peligro principios éticos fundamentales, y no una aceptación acrítica o simultáneamente indiscriminada. Además, la tolerancia tiene una dimensión cultural que dificulta su universalización como precepto moral. Las prácticas tolerantes varían significativamente entre sociedades; mientras algunas culturas privilegian la convivencia pacífica entre diferentes, otras priorizan la homogeneidad cultural y social, llegando a rechazar la diferencia. Incluso dentro de una misma sociedad, puede haber divergencias sobre qué es tolerable y qué no, lo que refleja la naturaleza relativa y contextual del concepto. Este relativismo cultural sugiere que la tolerancia es más un acuerdo social dinámico que una norma moral fija e inmutable.

Como resultado, su enseñanza y promoción deben ir acompañadas de una reflexión crítica que permita identificar sus límites éticos y su función social concreta. Por otro lado, es relevante considerar el peligro que hay al sobrevalorar la tolerancia como un principio moral indiscutible. Esto puede conducir a la pasividad frente a injusticias o abusos, bajo la excusa de respetar la diferencia. De esta manera, la tolerancia podría ser utilizada para justificar comportamientos y sistemas opresivos, en lugar de promover una verdadera justicia y equidad. La educación juega un papel clave en este ámbito, puesto que debería fomentar en las personas no solo la capacidad de convivir con la diversidad, sino también el discernimiento sobre cuándo la diferencia debe ser cuestionada, desafiada o incluso rechazada por razones morales legítimas.

Asimismo, en el debate político contemporáneo, la tolerancia es frecuentemente invocada para gestionar conflictos sociales, pero debe ser reconocida como una herramienta dentro de un marco ético más amplio que incluya también el compromiso con los derechos humanos y la igualdad. Otro aspecto importante es que la tolerancia, aunque no es un precepto moral per se, contribuye al desarrollo de otras virtudes y valores morales, tales como la empatía, la humildad y la apertura intelectual. Estas cualidades facilitan el diálogo y la cooperación social, y son esenciales para la construcción de sociedades justas y equitativas. En conclusión, la tolerancia no debe ser considerada un precepto moral absoluto ni universal. Es una práctica social necesaria para facilitar la convivencia en contextos diversos, pero su aplicación debe estar siempre sujeta a una evaluación ética crítica que proteja los derechos humanos y los principios fundamentales de justicia.

Reconocer las limitaciones de la tolerancia nos permite utilizarla de manera más efectiva y responsable, evitando que se convierta en un instrumento de pasividad o indiferencia ante las desigualdades y violencia. La reflexión sobre la tolerancia como concepto invita entonces a pensar en un equilibrio dinámico entre la aceptación y la crítica, entre la convivencia y la justicia, que solo puede lograrse mediante una educación integral y una ética contextualizada a las complejidades del mundo contemporáneo. Este enfoque contribuye a formar sociedades más inclusivas, conscientes y comprometidas con el respeto genuino a la dignidad humana.