En los últimos tiempos, la inteligencia artificial ha captado la atención global gracias a dos de sus manifestaciones más visibles y discutidas: la IA generativa y los robots humanoides. Estas dos áreas, aunque aparentemente diferentes en su forma y función, guardan profundas similitudes en cuanto a su desarrollo, las expectativas que generan y los desafíos que enfrentan para alcanzar un despliegue masivo y efectivo en la sociedad. La IA generativa ha revolucionado el trato con el lenguaje, el arte y la creación de contenido digital. Mediante modelos entrenados con enormes cantidades de datos textuales y audiovisuales, es capaz de generar textos, imágenes, música y videos con un nivel de sofisticación que asombra y desconcierta. Los grandes avances ocurridos desde el surgimiento del deep learning y las redes neuronales han posibilitado la creación de modelos que pueden imitar patrones humanos de comunicación y creatividad de forma sorprendentemente creíble.

Por su parte, los robots humanoides representan la aspiración de extender la automatización al ámbito físico replicando el cuerpo y las capacidades motrices humanas. Estos robots se diseñan para interactuar en entornos construidos para personas, realizar tareas manuales y eventualmente sustituir o apoyar el trabajo físico de los humanos. Su desarrollo ha sido prometido como una revolución en la sustitución de labores consideradas operativas o de fuerza, añadiendo además un componente de interacción social y empatía por su apariencia semejante a la humana. El reconocimiento de ambas tecnologías no solo ha llevado a una inversión millonaria por parte de grandes compañías tecnológicas, sino también a un auge de startups con valoraciones astronómicas, incluso antes de que muchos productos hayan sido puestos a prueba en entornos cotidianos. Esta tendencia se sostiene en el fenómeno conocido como la era del “big learning”, donde la inteligencia de estos sistemas reside principalmente en la asimilación automática y masiva de datos mediante algoritmos complejos, en lugar de un diseño ingenieril tradicional y minucioso.

Para la IA generativa, la materia prima está constituida por el vasto universo digital ya existente: textos, libros, artículos, videos y audios recopilados en la red, que conforman un océano de información para entrenar los modelos. Esto implica un uso intensivo de la computación en la nube y de recursos humanos para etiquetado y curación, lo cual restringe la competencia a grandes actores con acceso a estas infraestructuras, dejando a las instituciones académicas y pequeñas empresas en un segundo plano. En el caso de los robots humanoides, la generación de datos no está ya disponible en archivos digitales, sino que debe ser creada a través de la observación y grabación de la acción humana en tareas manuales reales. Estas grabaciones incluyen desde movimientos hasta fuerzas aplicadas por las manos y dedos, lo que requiere una gran inversión en recursos humanos y tecnológicos para capturar esta información esencial para el aprendizaje y programación robotizada. Nuevamente, esto limita la capacidad de desarrollo a corporaciones con amplio financiamiento.

Uno de los mayores motores del entusiasmo alrededor de ambas tecnologías es su promesa de replicar funciones humanas esenciales. En la IA generativa, esta promesa se traduce en la capacidad de producir textos y respuestas con facilidad y fluidez lingüística, lo que ha cautivado a usuarios comunes y expertos por igual, sugiriendo que podrían realizar trabajos intelectuales de alta complejidad. Este fenómeno alimenta la idea de disponer de una fuerza laboral blanca virtual, accesible y económica. Los robots humanoides, por otro lado, se presentan con la imagen de un colaborador o trabajador físico capaz de hacer tareas manuales de manera eficiente, segura y económica. Esta hipótesis implica un futuro en el que el trabajo operativo o de manufactura podría ser suplido o complementado por máquinas, generando la expectativa de reemplazo o redefinición del trabajo azul tradicional.

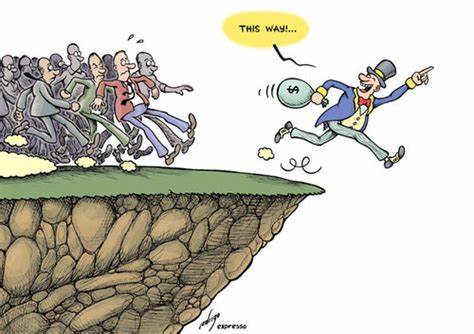

Sin embargo, ambas visiones están influenciadas por lo que el experto Rodney Brooks denomina “pecados” en la predicción sobre IA. En la IA generativa, se destacan dos pecados importantes: primero, la sobreestimación basada en el rendimiento en tareas específicas, lo que lleva a inferir erróneamente una competencia generalizada; y segundo, el fenómeno de que la tecnología parece indistinguible de magia, lo que oculta sus limitaciones reales bajo una apariencia de capacidades ilimitadas. Respecto a los robots humanoides, uno de los pecados pendientes es la creencia en una reducción exponencial de los costos y un despliegue rápido masivo. Mientras que la tecnología digital ha experimentado mejoras exponenciales y reducciones de costo debido a su naturaleza abstracta y miniaturización, los sistemas mecánicos enfrentan restricciones físicas intrínsecas que limitan su miniaturización y eficiencia. Además, se subestima enormemente el complejo proceso de llevar una demostración de laboratorio a una implantación generalizada, debido a los desafíos técnicos, económicos y sociales inherentes.

Esta subestimación se refleja también en el ritmo del progreso y la adopción de estas tecnologías. Mientras que la IA generativa puede escalar su uso mediante software y recursos computacionales con mayor facilidad, los robots humanoides deben lidiar con el reto de un medio físico donde la fragilidad, la energía, el mantenimiento y la interacción directa con el entorno representan cuellos de botella difíciles de superar. Otro factor crítico en la hipótesis de éxito tanto de la IA generativa como de los robots humanoides es la conexión con la naturaleza humana. La IA generativa se atrae precisamente porque se relaciona con la comunicación humana, la escritura y la creatividad, mientras que los robots humanoides seducen a través de su apariencia y la promesa implícita de emular la destreza, movilidad y percepción humanas. Esta identificación emocional lleva a una sobreevaluación de sus capacidades actuales y a expectativas irreales sobre su desarrollo y despliegue.

Esto explica en parte el nivel de inversiones y valoraciones en startups del sector, pero también alerta sobre una posible desilusión futura cuando la realidad técnica, económica y social impida alcanzar esas metas en los plazos esperados o a la escala prevista. La experiencia con vehículos autónomos, por ejemplo, muestra que la transición de una demostración en condiciones controladas a un despliegue masivo en entornos reales puede tardar décadas y presentar múltiples obstáculos imprevistos. Además, un aspecto especialmente avanzado y complejo es la manipulación háptica y táctil en robots humanoides, donde la retroalimentación sensorial y la respuesta adaptativa requieren una sofisticación neurosensorial muy superior a la actual. La experiencia sensorial humana involucra numerosos tipos de neuronas y procesos inconscientes extremadamente difíciles de replicar, lo que limita la capacidad actual de los robots para manipular objetos con la destreza y sensibilidad propias. En conclusión, tanto la IA generativa como los robots humanoides tienen el potencial de transformar sectores enteros y mejorar aspectos sustanciales de la vida humana, pero al mismo tiempo enfrentan retos técnicos, económicos y sociales que retrasan y condicionan su desarrollo.

El entusiasmo generado por sus promesas debe equilibrarse con una visión crítica y realista de sus limitaciones y del tiempo que tomará su adopción masiva. La clave está en entender que ambas tecnologías son actualmente fases en la evolución de la inteligencia artificial y la robótica, cuya maduración requerirá no solo innovación tecnológica sino también un replanteamiento de modelos de negocio, marcos regulatorios y aceptabilidad social. Este enfoque permitirá aprovechar sus beneficios reales y gestionará las expectativas para evitar inversiones desmedidas y desilusiones futuras.