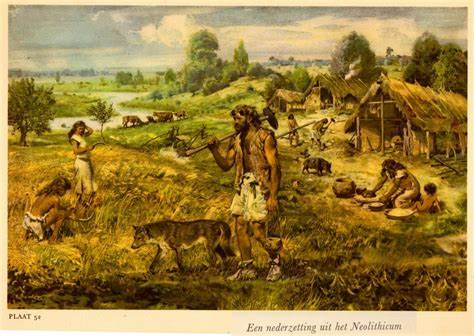

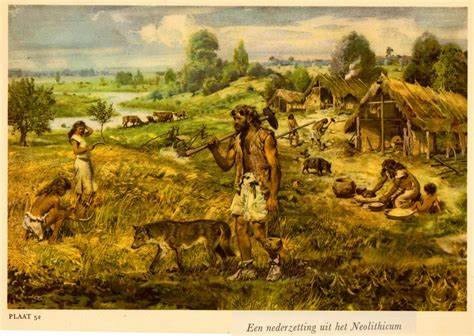

La transición del ser humano desde sociedades de cazadores-recolectores hacia comunidades agrícolas sedentarias, conocida como la Revolución Neolítica, representa uno de los cambios más trascendentales en la historia de la humanidad. Este proceso no solo transformó las prácticas de subsistencia, sino que modeló los cimientos de las civilizaciones modernas. Sin embargo, la razón por la cual esta revolución surgió en determinados momentos y regiones, particularmente en el sur del Levante, ha sido objeto de debate durante décadas. Mientras algunos investigadores atribuyen este fenómeno principalmente a factores climáticos, otros enfatizan el papel de la acción humana directa. Actualmente, un cuerpo creciente de evidencia sugiere que los incendios catastróficos naturales y la consiguiente degradación del suelo jugaron un papel fundamental como detonantes ambientales que impulsaron la necesidad de innovar en prácticas agrícolas.

El sur del Levante, una región con un clima típicamente mediterráneo, ha sido un área crucial para la domesticación de plantas y animales durante el Holoceno temprano, alrededor de 10,000 años atrás. Análisis detallados de sedimentos lacustres, isotopos en espeleotemas y dataciones por luminiscencia han revelado un evento ecológico severo caracterizado por incendios extensos y una acelerada erosión de suelos durante un período que coincide con la aparición de las primeras aldeas agrícolas permanentes. Los registros de partículas microscópicas de carbón en núcleos extraídos del Lago Hula muestran picos extremos de incendios que multiplican por tres los valores usuales en el Holoceno. Estos indicios apuntan a un régimen intensificado de incendios naturales posiblemente provocados por el aumento de tormentas eléctricas secas, episodios que favorecen igniciones espontáneas en zonas secas. La intensificación de estos fenómenos parece estar vinculada a variaciones orbitales y un notable incremento de la radiación solar durante el período del Holoceno temprano, justo en la ventana de tiempo que marca el surgimiento de las primeras formas incipientes de agricultura.

El papel de la sequedad climática en este proceso también se evidencia en la abrupta caída del nivel del Mar Muerto, el cual constituye un indicador sensible de la humedad regional. Este descenso acentuado refleja una reducción significativa en la precipitación, generando condiciones propensas para la proliferación de incendios forestales y desertificación paulatina. La combinación de estos factores climáticos hace plausible que las grandes áreas boscosas y de matorrales del sur del Levante sufrieran una pérdida masiva de cobertura vegetal y suelos fértiles mediante erosión acelerada. Los análisis de isótopos de estroncio (87Sr/86Sr) provenientes de espeleotemas en cuevas de la región respaldan esta hipótesis, indicando durante el Neolítico una disminución significativa en la proporción de suelo superficial cubriéndolo y un aumento de materiales expuestos provenientes de roca carbonatada. Esto sugiere que las capas superiores de tierra fértil fueron removidas en gran parte de las laderas, con el material erosivo siendo transportado y acumulado en depresiones y valles.

Los sitios arqueológicos neolíticos revelan un patrón de asentamientos humanos que coincide con estas zonas de acumulación de materiales finos y suelos reconstituidos tras la erosión. Grandes aldeas como Jericó, Gilgal y Netiv Hagdud se localizaron en estas áreas, beneficiándose de las propiedades agrícolas de los suelos sedimentados y reactivados en los valles. Este fenómeno habría obligado necesariamente a las comunidades a adaptar su modo de vida, promoviendo la transición de la caza y recolección nómada a la agricultura establecida en tierras fértiles y protegidas. El impacto de los incendios naturales, predominantes en un ecosistema mediterráneo con una alta biomasa combustible y veranos secos y calurosos, es un componente clave para entender este cambio ambiental radical. Aunque las comunidades neolíticas ya utilizaban el fuego como herramienta para el manejo del paisaje y la promoción del crecimiento de ciertas plantas, la magnitud de estos incendios apunta a causas fundamentalmente naturales, como tormentas eléctricas secas frecuentes y episodios climáticos extremos, más que a incendios controlados antropogénicos.

El evento climáticamente intenso que parece haber provocado esta oleada de incendios coincide con el conocido evento de enfriamiento y aridez global del 8.2 ka, un período que se asocia a una inestabilidad severa de las condiciones atmosféricas en el hemisferio norte y que tuvo efectos profundos en la vegetación y la hidrología regional. Este fenómeno puede interpretarse dentro del marco más amplio de la variabilidad climática post-glacial, en la que las fluctuaciones en la radiación solar y los sistemas atmosféricos influyen en la distribución de tormentas y sequías. La intrusión de sistemas de tormentas propios de latitudes más bajas hacia el sur del Levante durante este período fue marginal pero suficiente para incrementar la frecuencia y severidad de rayos durante la estación seca, disparando incendiarios naturales e iniciando una cadena de degradación que modificó radicalmente el paisaje. Una consecuencia directa de esta dinámica fue la aceleración de la erosión hídrica en pendientes donde la vegetación y el suelo fueron consumidos por el fuego.

La capa protectora vegetal desapareció, favoreciendo la pérdida de sustrato superficial y la formación de depósitos aluviales y coluviales en valles y cuencas, donde las primeras comunidades agrícolas encontraron suelos adecuados para el desarrollo de prácticas agrícolas. Este proceso de degradación y redistribución del suelo tuvo un impacto profundo en las estrategias humanas. La desaparición del hábitat original en las laderas obligó a los grupos humanos a modificar sus patrones de asentamiento y subsistencia, experimentando con la domesticación de plantas adaptadas al nuevo entorno, seleccionando especies que pudieran prosperar en condiciones cambiantes y suelos parcialmente reagrupados. En este sentido, la Revolución Neolítica puede interpretarse no solo como un avance tecnológico y cultural autónomo, sino también como una respuesta adaptativa frente a un colapso ambiental repentino provocado por fuerzas naturales. Esta eco-transformación creó las condiciones para una nueva relación simbiótica entre el ser humano y el ecosistema, basada en la manipulación del suelo y el fuego, que sentó las bases para complejas sociedades agrícolas.