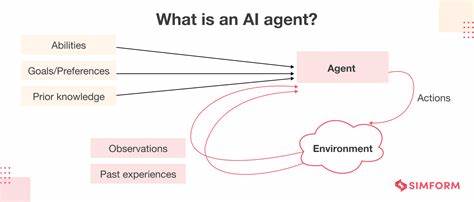

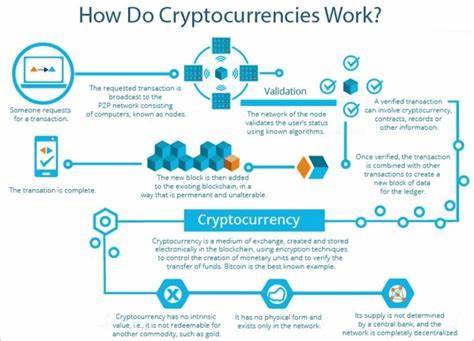

La gravedad es uno de los fenómenos más familiares y al mismo tiempo más enigmáticos que experimentamos en la vida cotidiana. Desde que podemos recordar, sabemos que es la fuerza invisible que mantiene los pies pegados al suelo y que hace que los planetas orbiten alrededor del Sol. Sin embargo, a pesar de su omnipresencia y las múltiples teorías que la explican, la naturaleza fundamental de la gravedad aún representa un misterio profundo para la ciencia. Recientemente, una idea innovadora ha surgido al examinar esta fuerza desde una perspectiva completamente diferente: ¿podría la gravedad ser una pista contundente de que el universo en que vivimos es en realidad una simulación digital? Melvin Vopson, un físico de la Universidad de Portsmouth, propone en su estudio que la gravedad no es una fuerza tradicional que simplemente atrae materia, sino más bien una función emergente de cómo el universo organiza y comprime información, de manera semejante a un sistema informático que busca optimizar su eficiencia. Esta interpretación radical sugiere que nuestro universo puede estar construido sobre unidades diminutas, similares a píxeles o bits digitales, que se activan o desactivan según la presencia o ausencia de materia en determinada región del espacio-tiempo.

La gravedad, entonces, operaría no como un tirón físico, sino como una especie de algoritmo que comprime la información del universo para mantener el orden y minimizar la complejidad computacional. En otras palabras, la gravedad sería comparable a un archivo ZIP cósmico que reduce el tamaño de los datos para que el sistema no se sature y pueda funcionar con la mejor eficiencia posible. Este planteamiento se basa en una extensión del Segundo Principio de la Termodinámica llamada la “segunda ley de la infodinámica.” Mientras la termodinámica tradicional sostiene que la entropía o el desorden tiende a aumentar con el tiempo, la infodinámica introduce la idea de que la entropía informacional puede disminuir, lo cual implica que la información puede organizarse y comprimirse eficientemente, un fenómeno más coherente con sistemas computacionales que con los procesos físicos convencionalmente conocidos. En el contexto de la simulación, esto abriría la puerta a la hipótesis de que el universo no solo almacena datos, sino que también los procesa activamente para mantener la estructura de la realidad tal como la percibimos.

Uno de los aspectos más intrigantes de la investigación de Vopson es su afirmación de que la información no es simplemente un concepto abstracto sino que tiene características físicas, como la masa. Esto supone que los datos pueden tener un peso tangible que influye en el comportamiento del universo a nivel fundamental. En esta visión, las partículas elementales del universo podrían considerarse como unidades de almacenamiento de datos, análogas a los nucleótidos en el ADN que guardan instrucciones biológicas. Esta idea sugiere que el cosmos mismo posee un “código fuente”, un conjunto de instrucciones o información fundamental que gobierna cómo se comportan las cosas, y que la gravedad emerge como un subproducto de la necesidad de gestionar esta información de forma optimizada. Aunque estas teorías no prueban de manera concluyente que vivimos en una simulación, ofrecen una perspectiva provocadora sobre una de las preguntas más profundas de la humanidad: ¿qué es en realidad la realidad? La hipótesis simulacionista ha sido tradicionalmente un tema de debate más filosófico que científico, pero investigaciones como la de Vopson la acercan al terreno de la física empírica al buscar evidencias que podrían apreciarse en fenómenos observables como la gravedad.

La incertidumbre sobre el origen y la naturaleza de la gravedad ha sido durante décadas un desafío para la física, especialmente en la búsqueda de unificar la relatividad general con la mecánica cuántica. La teoría convencional describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo provocada por la masa y la energía, pero no explica por qué esta curvatura ocurre ni cómo enlaza con la estructura atómica y subatómica del universo. Al pensar en la gravedad como un mecanismo para organizar la información, se abre una nueva ventana para entender cómo funcionaría un universo digital donde las partículas y fuerzas son parte de un código ejecutado por alguna entidad desconocida, un procesador cósmico o simulador. Esta idea también se alinea con avances en física teórica que han explorado el concepto de “gravedad entópica,” donde la gravedad surge como un efecto secundario del aumento de la entropía en el espacio-tiempo, lo que a su vez se conecta con la noción de la información como una propiedad esencial del cosmos. Si la información es la base fundamental del universo, entonces la gravedad como algoritmo de compresión tendría sentido desde el punto de vista de la simulación.

La posibilidad de que el universo funcione como una simulación digital ha capturado la imaginación tanto del público general como de investigadores en distintos campos. Científicos, filósofos y tecnólogos especulan sobre las implicaciones de que nuestra existencia pueda ser producto de un experimento computacional avanzado. En ese contexto, la gravedad puede ser una de las primeras señales con las que contamos para identificar la naturaleza computacional de la realidad. Si el universo está diseñado para maximizar la eficiencia del almacenamiento y procesamiento de información, entonces fenómenos fundamentales como la gravedad no solo serían fuerzas físicas, sino funciones que reflejan las reglas de un programa mucho más grande. El debate continúa abierto y futuros descubrimientos en física, cosmología y computación cuántica pueden aportar nuevas piezas que confirmen o refuten esta fascinante hipótesis.

A medida que la tecnología avanza y nuestra comprensión del universo se profundiza, la frontera entre lo físico y lo digital se vuelve menos clara, invitándonos a reconsiderar no solo qué es la gravedad, sino la propia esencia de la existencia. La exploración de estas ideas podría llevarnos a una revolución en nuestra comprensión de la realidad y nuestro lugar dentro de ella, sugiriendo que la fuerza que sentimos cada día podría ser más que un fenómeno natural, podría ser una ventana a la verdadera naturaleza de nuestro cosmos y quizás, a la naturaleza del propio ser.