La transición de sociedades humanas cazadoras-recolectoras a comunidades agrarias sedentarias durante la revolución neolítica es uno de los eventos más trascendentales en la historia de la humanidad. En el Levante Sur, región que abarca partes del actual Israel, Palestina, Siria y Jordania, esta transformación apareció hace aproximadamente 10,000 años y dejó huellas indelebles tanto en los registros arqueológicos como en los geológicos. Una hipótesis innovadora y cada vez más respaldada por diversas evidencias científicas sugiere que los incendios catastróficos y la subsecuente degradación del suelo podrían haber jugado un papel crucial para desencadenar estos cambios culturales y ecológicos. Durante el Holoceno temprano, en el Levante Sur se registraron picos extremos en concentraciones de microcarbón en sedimentos lacustres, lo que indica episodios intensos de incendios en el paisaje. Estas evidencias provienen principalmente de análisis realizados en el núcleo sedimentario del Lago Hula y otros estudios complementarios que incluyen isótopos de carbono y estroncio en espeleotemas —estructuras minerales formadas en cuevas— y fluctuaciones en los niveles del Mar Muerto.

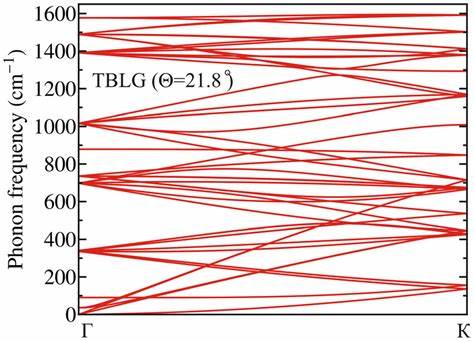

Los registros revelan que entre aproximadamente 8,600 y 8,000 años antes del presente hubo un régimen de incendios muy intenso que llevó a la eliminación masiva de la vegetación y a la erosión acelerada del suelo en las laderas colindantes. El origen de estos incendios, según las investigaciones, parece estar más relacionado con causas naturales que con la acción humana directa. Aunque los primeros pobladores neolíticos ya controlaban el fuego, la magnitud y extensión de estas llamas sugieren una fuente de ignición natural, muy probablemente relacionada con un aumento en la intensidad de las tormentas eléctricas secas debido a cambios climáticos orbitales. La presencia de tormentas eléctricas que descargaban rayos en ecosistemas secos y altamente combustibles habría generado un ciclo de incendios recurrentes que arrasaron con la cubierta vegetal, alterando profundamente el paisaje y el suelo. La combinación de incendios repetidos y sequías significativas, reflejadas por la bajada anómala de niveles del Mar Muerto, contribuyó a la degradación acelerada del suelo, especialmente en las zonas montañosas y colinas donde la vegetación servía como sostén para evitar la erosión.

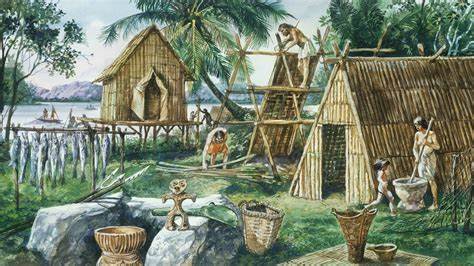

El suelo perdido por erosión fue transportado y depositado en valles y otras zonas bajas, creándose depósitos sedimentarios ricos en materia orgánica y nutrientes que favorecieron la formación de suelos nuevos y fértiles. La relación entre estos procesos naturales y la revolución neolítica se hace evidente al analizar la distribución espacial de los primeros asentamientos agrícolas. Grandes comunidades sedentarias se concentraron precisamente en estos valles y terrazas donde los suelos reactivados y acumulados ofrecían condiciones óptimas para el cultivo. En contraste, las laderas altas y las zonas erosionadas mostraban escasa ocupación humana debido a la falta de suelo fértil y a las condiciones ambientales adversas. Esta concentración en zonas de suelos redepositados parece reflejar una adaptación humana a un entorno transformado por incendios y erosión, que eventualmente impulsó el desarrollo de la agricultura y la domesticación de plantas y animales.

El contexto global y regional también es relevante para comprender esta dinámica. El período coincide con el evento climático frío y seco conocido como el evento de los 8.2 mil años, que afectó amplias regiones del hemisferio norte, modificando patrones de lluvia, temperatura y vegetación. En el Levante Sur, la combinación de sequía prolongada y aumento de incendios naturales habría generado un ambiente hostil para las formas tradicionales de subsistencia basadas en la recolección y la caza, fomentando la experimentación y consolidación de prácticas agrícolas para asegurar la alimentación y la supervivencia de las crecientes poblaciones humanas. Los estudios isotópicos en espeleotemas de cuevas en Jerusalén y otras áreas soportan esta interpretación al mostrar una marcada reducción en los valores isotópicos de estroncio, asociados a la pérdida de tierras cultivables en las laderas, y un aumento en los valores de carbono que indican cambios en la composición vegetal hacia especies resistentes al fuego o la sucesión de pastizales adaptados al nuevo régimen de incendios.

Estas transformaciones también habrían modificado el ciclo hidrológico local, generando una mayor escorrentía superficial y una estructura del suelo más permeable, condiciones que facilitaron la acumulación de sedimentos en los valles. Además, registros paralelos de eventos similares en períodos anteriores conducen a la idea de que estas dinámicas ambientales y climáticas no fueron excepcionales. Durante el último interglacial MIS 5e, hace aproximadamente 100,000 años, se documentaron también incendios masivos acompañados de una pérdida importante de vegetación y suelo, sugiriendo un patrón cíclico vinculado a forzamientos solares y cambios orbitales que afectan la estabilidad ecológica en la región mediterránea y el Levante. La interacción entre incendios naturales, degradación del suelo y adaptación humana subraya la complejidad del proceso de la revolución neolítica, que no puede entenderse solamente como producto de innovaciones culturales aisladas. Más bien, parece ser el resultado de una serie de transformaciones ecológicas provocadas por el clima y condiciones naturales extremas que presionaron a las poblaciones a modificar profundamente su relación con el entorno.

La agricultura y la sedentarización emergieron no solo por un desarrollo tecnológico o social interno, sino también como respuesta adaptativa a un paisaje drásticamente alterado y a la necesidad de garantizar recursos en un contexto ambiental cambiante. Esta visión también replantea los roles atribuidos tradicionalmente a la antropización directa del paisaje mediante la quema intencional para manejar recursos. Si bien los primeros humanos neolíticos empleaban el fuego para controlar el entorno, la evidencia señala que los incendios catastróficos que llevaron a la erosión masiva y al cambio ecológico habrían sido principalmente de origen natural. Esto no disminuye la importancia de la interacción humana con su medio, sino que enfatiza cómo las fuerzas naturales pueden moldear y condicionar decisivamente las trayectorias culturales y económicas. Finalmente, la recuperación del ecosistema después de este evento crítico parece haber sido gradual, con la regeneración del suelo y la vegetación permitiendo posteriormente la expansión y consolidación de la agricultura a lo largo de milenios siguientes.

Los asentamientos neolíticos posteriores comenzaron a extenderse sobre las laderas antes erosionadas, reflejando la estabilización ambiental y la recuperación de la capacidad productiva del paisaje. En conclusión, la evidencia paleoclimática y paleoambiental del Levante Sur sugiere que incendios catastróficos naturales y la consecuente degradación del suelo jugaron un papel destacado en el inicio y consolidación de la revolución neolítica. Este proceso estuvo mediado por cambios climáticos que promovieron episodios de incendios recurrentes y erosión, modificando el entorno y obligando a las poblaciones humanas a innovar y adoptar nuevas estrategias de subsistencia basadas en la agricultura y la sedentarización. La interrelación entre fuerzas naturales y respuesta cultural en este escenario ofrece una perspectiva enriquecida sobre la compleja historia de la humanidad y su vínculo con el planeta.