El período Holoceno, que abarca aproximadamente los últimos 11,000 años, representa una época crucial para estudiar el clima en condiciones interglaciares relativamente estables. Durante este tiempo, la Tierra ha experimentado variaciones climáticas significativas aunque menos abruptas que las ocurridas durante glaciaciones previas. Sin embargo, a pesar de las numerosas investigaciones, persisten enigmas importantes relacionados con la interpretación de registros climáticos paleoprotónicos y su comparación con modelos climáticos modernos. Uno de los temas más intrigantes es el denominado "enigma del Holoceno", una discrepancia entre las tendencias térmicas estimadas por proxies geológicos y las simulaciones realizadas por modelos climáticos. Esta problemática es particularmente evidente en los estudios de los isótopos del oxígeno (δ18O) extraídos de testigos de hielo obtenidos en regiones polares y montañas tropicales.

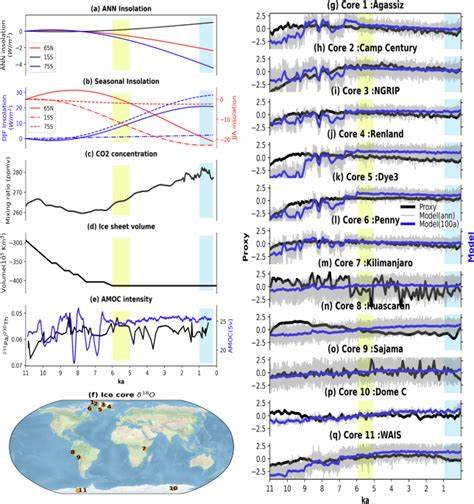

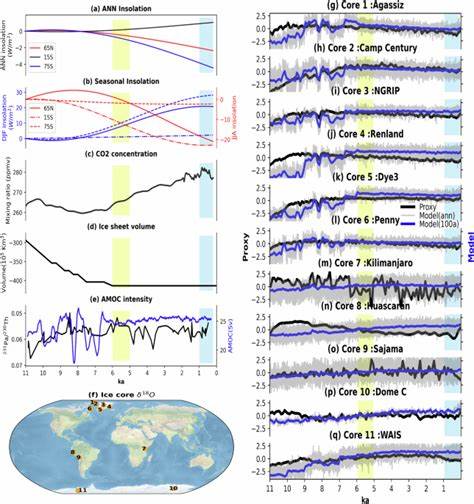

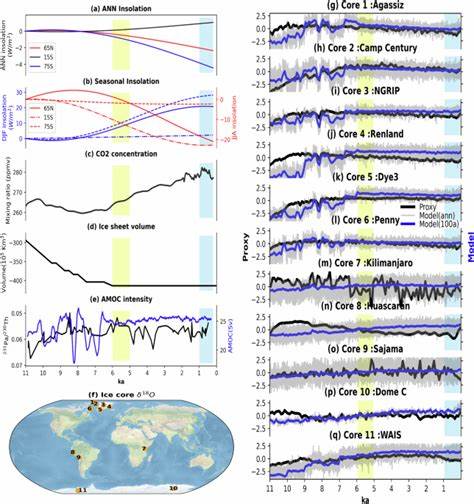

El análisis de los registros isotópicos, en particular el valor de δ18O en hielo, es una herramienta fundamental para inferir cambios pasados en temperatura y condiciones hidroclimáticas. Es sabido que en las regiones polares, el δ18Oice refleja principalmente las variaciones de temperatura local relacionadas con el enfriamiento y calentamiento a lo largo del Holoceno, siguiendo el proceso físico de destilación Rayleigh que regula la fracción isotópica durante la condensación de vapor de agua. Estos registros de Groenlandia y la Antártida son generalmente coherentes con las tendencias climáticas modeladas, mostrando un máximo térmico temprano en el Holoceno seguido por un enfriamiento moderado en los últimos milenios. Aun así, las simulaciones destacan una amplitud menor para estos cambios y una sincronización temporal algo desplazada respecto a los datos proxy, posiblemente por limitaciones en la resolución espacial y física de los modelos. Sin embargo, el verdadero desafío emerge en las montañas tropicales, donde los testigos de hielo conservan registros isotópicos cuya interpretación permanece ambiguamente enlazada a cambios de temperatura o variaciones en los patrones hidroclimáticos locales y regionales.

Lugares emblemáticos, como las cumbres de Kilimanjaro, Huascarán y Illimani, presentan una disminución sostenida en los valores de δ18Oice a lo largo del Holoceno, sugiriendo una tendencia al enfriamiento cuando se asume que estos valores dependen exclusivamente de la temperatura in situ. Contrariamente, las simulaciones climáticas realizadas con modelos isotópicos indican un ligero aumento en δ18O y temperaturas, lo que profundiza el enigma concerniente a la evolución real del clima en estas zonas tropicales. Esta aparente contradicción se ha denominado la “conundrum del Holoceno” sobre las montañas tropicales y plantea interrogantes importantes sobre las dinámicas climáticas que gobiernan estos ambientes. Para resolver esta paradoja, se han planteado varias hipótesis que exploran tanto aspectos físicos, climáticos, como metodológicos en la interpretación de los registros. Una primera línea de pensamiento sugiere que el δ18Oice podría estar influenciado no únicamente por la temperatura local sino también por cambios en la estacionalidad de las precipitaciones.

Dado que la concentración isotópica en la precipitación varía entre estaciones, un desplazamiento en la temporada predominante de lluvias, desde el verano austral (diciembre a febrero) hacia el otoño (marzo a mayo) o invierno (junio a agosto), podría modificar la firma isotópica acumulada en el hielo. Sin embargo, los modelos climáticos disponibles y observaciones actuales no muestran una variación significativa en la estacionalidad de la precipitación en esas regiones durante el Holoceno, lo que limita la validez de este argumento. Otra posibilidad considera la influencia de procesos postdeposicionales en la capa superficial del hielo, como la sublimación o el intercambio isotópico entre el vapor atmosférico y la nieve recién depositada. Estos mecanismos podrían alterar las señales isotópicas y favorecer la preservación de información vinculada a la temporada seca, modificando así el promedio anual de δ18Oice. Aunque plausible, esta hipótesis se enfrenta a limitaciones debido a la falta de datos de alta resolución y evidencias en campo que puedan confirmar su relevancia en sitios específicos de montaña.

Una explicación más ampliamente aceptada es el papel central del hidroclima, especialmente la influencia del régimen de precipitaciones y la fuente del vapor meteórico. En este sentido, se ha observado que durante el Holoceno medio y tardío, la región tropical andina podría haber experimentado un fortalecimiento de la circulación monzónica sudamericana, con incremento en la precipitación y cambios en la trayectoria de la humedad procedente del Amazonas y la cuenca del Pacífico. Este aumento en la cantidad de lluvia, junto con una mayor escorrentía ascendente y “dilución” isotópica provocada por múltiples ciclos de condensación y precipitación aguas arriba, puede llevar a una reducción progresiva de δ18O en la precipitación que llegaba a las cumbres de las montañas, sin que necesariamente implique un enfriamiento local significativo. Complementando estas observaciones, las simulaciones de modelos globales, como las impulsadas por el proyecto iTRACE (Isotope-enabled Transient Climate simulation for the Holocene), han aportado una visión detallada integrando procesos isotópicos, dinámicas atmosféricas, océano y criosfera. Sin embargo, debido a limitaciones técnicas como la resolución espacial relativamente baja, las simulaciones presentan dificultades para reproducir con fidelidad las condiciones orográficas y microclimáticas de las montañas tropicales.

Además, la falta de un acoplamiento dinámico en la vegetación, la representación incompleta de procesos convectivos o la carencia de inclusión de ciertos retroalimentaciones —como el papel del polvo atmosférico o cambios en el uso del suelo— contribuyen a sesgos en las respuestas modeladas de precipitaciones y humedad isotópica. En contraste, en las regiones polares la correspondencia entre registros paleoclimáticos y simulaciones es mayor, quizá debido a la relativa simplicidad de las señales isotópicas en comparación con las zonas tropicales. Por ejemplo, en Groenlandia, la evidencia de múltiples testigos de hielo sugiere un máximo térmico temprano (entre hace 9,000 y 7,000 años) asociado a un incremento en el insolation estival del hemisferio norte, seguido por un enfriamiento gradual, tendencias que aunque con menor intensidad se capturan en los modelos. En la Antártida, la situación varía según la zona, con una clara heterogeneidad este-oeste, donde el continente oriental presenta un calentamiento temprano sin cambios marcados a mediano plazo, mientras que en el oeste se observa una tendencia de incremento gradual reflejado tanto en testigos isotópicos como en datos de temperatura obtenidos de perforaciones profundas. En general, el entendimiento en estas regiones ha permitido avanzar en la calibración de los modelos y la interpretación isotópica.

Más allá del contexto puramente científico, las investigaciones sobre este enigma tienen implicaciones profundas sobre la proyección futura del clima global. La comparación crítica entre proxis y simulaciones permite afinar la sensibilidad climática de los modelos, entender mejor los mecanismos de retroalimentación, y evaluar riesgos frente a escenarios de cambio climático. El conocimiento detallado de la evolución del clima tropical y las montañas es crucial, pues estas áreas albergan ecosistemas altamente vulnerables y poblaciones que dependen directamente de los recursos hídricos de origen glaciar. Para avanzar en la resolución del enigma, se sugiere aumentar la cobertura de datos proxy con cronologías mejoradas y resoluciones temporales finas, así como incrementar la resolución espacial y los procesos físicos representados en las simulaciones. La integración de técnicas como la etiqueta o “trazado” del agua isotópica en modelos acoplados de alta fidelidad, junto con la mayor comprensión de los procesos postdeposicionales en los hielos, ayudará a clarificar la interpretación de las señales isotópicas.

Asimismo, el estudio interdisciplinario que aúne climatología, glaciología, hidrología y ciencias atmosféricas será fundamental. En síntesis, el enigma del Holoceno sobre las montañas tropicales representa un desafío paradigmático para la ciencia del cambio climático paleohistórico. La aparente discordancia entre las tendencias isotópicas observadas y simuladas revela la complejidad de las interacciones climáticas en regiones multifacéticas. Entender estas dinámicas no solo es esencial para decodificar el pasado, sino también para proyectar con mayor precisión el futuro climático de la Tierra y sus regiones más vulnerables.