La revolución neolítica representa uno de los puntos de inflexión más trascendentales en la historia de la humanidad. Este período marcó la transición de grupos humanos nómadas cazadores-recolectores hacia comunidades sedentarias que desarrollaron la agricultura y la domesticación de animales. Tradicionalmente, este cambio ha sido atribuido a factores socioculturales e innovaciones tecnológicas. Sin embargo, estudios recientes sugieren que fuerzas naturales, como incendios catastróficos y la consecuente degradación del suelo, jugaron un papel fundamental en moldear este proceso histórico, especialmente en la región del Levante, ubicada en el Oriente Medio. Esta perspectiva abre una ventana fascinante para entender la interacción entre clima, ambiente y comportamiento humano durante el Holoceno temprano.

Durante milenios, el Levante ha sido un punto de convergencia entre diversas condiciones climáticas y ecosistemas, funcionando como el corazón de la domesticación de plantas y animales. En este contexto, la aparición y consolidación de la agricultura no solo dependió de la inteligencia y adaptación humanas sino también de las transformaciones naturales que alteraron drásticamente el paisaje y la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, la evidencia geoquímica y paleoambiental sugiere que hubo episodios de incendios devastadores naturales vinculados a un incremento en la actividad de rayos tormentosos secos, potenciados por un entorno climático más árido y seco, especialmente entre aproximadamente 8,600 y 7,900 años antes del presente, coincidiendo con el evento climático conocido como los 8.2 ka. Se han encontrado picos extremos de partículas microscópicas de carbón en sedimentos lacustres del valle de Hula, indicativos de incendios de gran magnitud, además de registros isotópicos en espeleotemas – formaciones calcáreas en cuevas – que evidencian pérdida notable de cobertura vegetal y destrucción del suelo fértil.

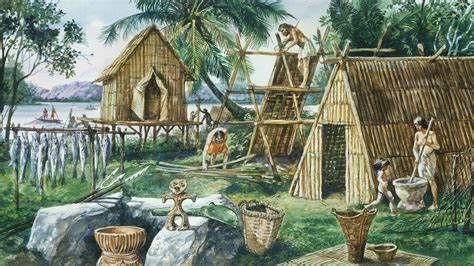

Estos cambios ambientales no sólo sugieren un aumento en las quemas naturales, sino que también manifiestan un deterioro considerable del suelo en las zonas altas o laderas de colinas debido a la erosión acelerada luego de la pérdida de la vegetación protectora. Los incendios en ecosistemas mediterráneos pueden ocurrir de forma natural, con una recurrencia y magnitud reguladas por el clima y la disponibilidad de combustible vegetal. Estos episodios, al ser intensificados por condiciones naturales excepcionales, pueden generar pérdidas significativas en la cobertura boscosa y alteraciones en la dinámica del paisaje. En particular, la disminución de la vegetación y la consecuente erosión del suelo parecieron haber impulsado el desplazamiento de comunidades humanas desde los terrenos difíciles de cultivar en las pendientes hacia los valles y terrazas sedimentarias, donde haber acumulación de suelos reubicados por erosión creó ambientes más fértiles y accesibles para el cultivo. La posible causalidad entre estas alteraciones naturales y la emergencia de prácticas agrícolas radica en la necesidad de adaptarse a un entorno cambiante.

Ante la pérdida de flora silvestre y el suelo fértil, las poblaciones del Neolítico habrían visto en la agricultura y la domesticación una forma viable de garantizar su subsistencia. El pasaje a un modo de vida agrícola pudo haber sido un producto directo de estas crisis ambientales, donde la gestión cuidadosa del paisaje, incluido el uso controlado del fuego para sanar los terrenos o favorecer ciertos cultivos, se volvió una estrategia esencial. Adicionalmente, los estudios de isótopos de estroncio han identificado un descenso en las proporciones típicas indicadoras de suelo estable y maduro durante ese período, corroborando un proceso de degradación y remoción de suelos desde las zonas altas a las depresiones. Estas acumulaciones de suelos nuevos, enriquecidos con materia orgánica y arcillas redirigidas, facilitaron el establecimiento de asentamientos grandes y el desarrollo de comunidades agrícolas sedentarias, que aprovecharon estos terrenos para sembrar y criar animales, facilitando así el surgimiento de una nueva era en la evolución humana. Mientras tanto, los registros del nivel del Mar Muerto revelan descensos significativos en el volumen de agua alrededor del mismo período, reflejando condiciones secas que habrían agudizado la presión ambiental.

La combinación de un clima seco, mayor actividad tormentosa con rayos secos y susceptibilidad a incendios naturales de alta intensidad configuró un escenario donde el equilibrio ecológico fue roto, conduciendo a una transformación del paisaje con pérdidas de la vegetación leñosa dominante y la proliferación de ecosistemas de pastizales abiertos y sabanos. A pesar de que la antropogénesis también pudo haber influenciado en las dinámicas de fuego, especialmente en etapas posteriores del Neolítico con prácticas agrícolas cada vez más sofisticadas, la evidencia sugiere que la primera gran oleada de incendios y degradación del suelo fue de origen principalmente natural. La tecnología del fuego, disponible para las poblaciones humanas desde tiempos ancestrales, no pudo ser el único motivo para estos fenómenos masivos, sino que un evento climático extremo, con alta radiación solar y tormentas secas, actuó como el detonante principal. El impacto de estos factores en la evolución cultural humana también puede haber ido más allá de la mera necesidad económica. Se plantea que el estrés ambiental y los desafíos asociados alentaron innovaciones cognitivas y sociales, impulsando comportamientos complejos que incluyeron la exploración de cuevas profundas y el desarrollo de nuevas prácticas rituales y simbólicas, paralelas al avance de la agricultura y la vida sedentaria.