En el corazón del sistema de educación superior de Estados Unidos existe un fenómeno poco visible para el público general pero crucial para entender la dinámica de poder y la toma de decisiones en universidades y colegios: una nomenklatura académica que concentra influencia y controla, de manera casi exclusiva, quiénes llegan a ocupar los cargos de liderazgo más importantes. Esta pequeña elite, integrada por directivos universitarios y apoyada en asociaciones, firmas de búsqueda ejecutiva y consorcios, establece prioridades, agendas y un lenguaje común que moldean la educación superior, pero también limitan la diversidad de pensamiento y restringen el debate a un circuito estrecho. La idea de nomenklatura proviene del modelo soviético, donde el Partido Comunista decidía quiénes ocuparían los altos cargos de la burocracia estatal. En la educación superior estadounidense, aunque no existe una estructura tan rígida ni formal, estas redes operan con un mecanismo de incentivos y presiones reputacionales. Quienes forman parte de este círculo tienen acceso a programas de desarrollo de liderazgo, intercambian ideas y participan de grupos de trabajo donde se establecen los enfoques que luego serán emulados por las instituciones educativas.

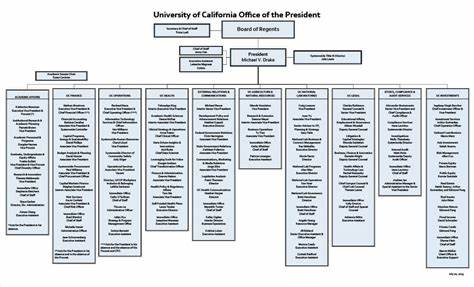

Así, la reproducción del liderazgo se realiza casi exclusivamente dentro de estos espacios, conformando un efecto de self-perpetuating circuit o circuito autorrenovable. Las principales asociaciones y consorcios juegan un papel fundamental en este entramado. Organismos como el American Council on Education (ACE) o la American Association of Colleges and Universities (AAC&U) reúnen a miles de instituciones y funcionan como los principales interlocutores en Washington y frente a los órganos reguladores y legisladores. Además, dirigen programas de formación y fellowships que se consideran esenciales para quienes aspiran a cargos decisivos como decanos, rectores o vicerrectores. Estos espacios no solo sirven para adquirir conocimientos, sino también para construir redes de contacto que abren puertas en procesos de selección competitivos y a menudo cerrados.

De la mano con estas asociaciones, operan las firmas de búsqueda ejecutiva académica que frecuentemente envían oportunidades laborales a líderes dentro de esta red, reforzando la tendencia hacia la homogeneidad. Se privilegia a candidatos que comparten la misma visión sobre la educación y las políticas prioritarias, lo que limita la entrada de voces outsider o con enfoques ideológicos distintos, particularmente aquellos que cuestionan la visión predominante ligada a temas de equidad, inclusión y resultados medibles. En este ecosistema, un lenguaje común ha surgido, configurando lo que puede llamarse una “línea del partido” moderna. Términos como “equidad”, “resultados basados en datos”, “innovación educativa”, o “programas de acompañamiento estudiantil” son omnipresentes. Las metas de las instituciones pasan a definirse a través de indicadores cuantitativos relacionados con tasas de graduación, transferencia de créditos, retención y cierre de brechas de equidad.

No se trata de despreciar tales objetivos, pero la crítica se centra en cómo esta perspectiva puede reducir la educación a métricas dominadas por la eficiencia y la contabilización, dejando de lado aspectos menos cuantificables y más difíciles de medir, como la profundidad disciplinaria, la pluralidad intelectual o la formación cívica. Este fenómeno se vuelve especialmente problemático cuando se considera el efecto en términos de diversidad ideológica y política. A pesar de que el sistema estadounidense valora la libertad de expresión y la pluralidad, la nomenklatura en educación superior tiende a privilegiar una orientacion predominantemente progresista. Candidatos con posturas conservadoras, libertarias o críticas a enfoques actuales sobre diversidad, equidad e inclusión, enfrentan altas barreras para ingresar a puestos de liderazgo. De hecho, en algunos casos, la participación o apoyo público a asociaciones que cuestionan el statu quo puede llevar directamente a la exclusión de procesos de selección.

En los últimos años, esta situación ha generado reacciones desde distintos frentes. Legisladores estatales y grupos externos a la academia han impulsado leyes para introducir mayor control sobre las universidades y restringir políticas consideradas demasiado alineadas a una ideología específica. Por ejemplo, leyes que prohíben fondos estatales para programas de diversidad, o que exigen la protección legal de la “diversidad de puntos de vista”, intentan romper este círculo cerrado. Sin embargo, estas intervenciones suelen ser temas controversiales, provocando tensiones y debates intensos sobre la autonomía universitaria. Adicionalmente, la presión por cumplir con métricas estandarizadas que evalúan la “eficiencia” universitaria ha llevado a un debilitamiento del énfasis en la calidad académica tradicional y el pensamiento crítico a largo plazo.

La búsqueda por mejorar las tasas de graduación rápidamente y garantizar un retorno económico a los estudiantes puede homogeneizar currículos, dar prioridad a carreras técnicas y profesionales, y limitar la oferta de programas de humanidades o investigaciones que no son inmediatamente rentables. Por otro lado, las asociaciones que conforman la nomenklatura tienen entre sus mandados promover políticas públicas, elaborar documentos de referencia y asesorar sobre financiamiento y acreditación. Así, influyen en la agenda que los legisladores y financiadores adoptan, cerrando aún más el círculo de influencia. La convergencia de actores en esta red asegura que los mensajes y las prioridades que requieren respaldo político y financiero sean coherentes y respaldados por “expertos” reconocidos dentro de la academia. No obstante, existen márgenes para ampliar este horizonte.

Asociaciones y consorcios podrían fomentar discusiones más amplias, invitando a voces críticas y diversas para replantear conceptos y medir resultados más allá de la eficiencia y la equidad tradicionalmente entendidas. Asuntos como la neurodiversidad, la formación moral y cívica, o la defensa de currículos singulares podrían recibir mayor atención, enfrentando la tendencia a la estandarización y al conformismo intelectual. En resumen, la educación superior en Estados Unidos está moldada por una nomenklatura poco visible, basada en redes cerradas, asociaciones influyentes y un lenguaje común que limita la pluralidad de voces y enfoques. Aunque esta estructura ha permitido avances en algunas áreas, también genera desafíos significativos para la diversidad ideológica, la autonomía académica y la definición amplia de calidad educativa. Reconocer esta dinámica es fundamental para diseñar políticas y prácticas que permitan abrir el liderazgo universitario a diferentes perspectivas, fomentando un diálogo académico más vibrante y auténtico, que trascienda las cifras y aborde en profundidad las finalidades de la educación superior en una sociedad democrática y pluralista.

Solo así la educación superior podrá responder a los retos complejos de nuestro tiempo, equilibrando eficiencia, inclusión y la defensa de la diversidad intelectual.