En las últimas décadas, el tema de la masculinidad y el estado emocional de los hombres ha ganado una creciente atención en debates culturales, mediáticos y académicos. Sin embargo, esta conversación, a menudo resumida bajo la interrogante '¿Qué está mal con los hombres?', lleva consigo no solo un cuestionamiento legítimo, sino también una serie de tensiones, malentendidos y puntos ciegos difíciles de soslayar. Comprender las razones por las cuales este discurso se ha establecido y por qué las respuestas pueden variar tanto según el género resulta esencial para avanzar hacia un diálogo más auténtico y constructivo. Para muchas mujeres, la preocupación por la situación de los hombres surge de la empatía y la conexión afectiva. Tienen hijos, hermanos, parejas o amigos que enfrentan retos emocionales y sociales que parecen agravarse con el tiempo.

Esta empatía natural impulsa un interés genuino por ayudar a los hombres a encontrar caminos hacia el bienestar. Sin embargo, este interés se ve atravesado por una dificultad conceptual: la explicación tradicional basada en un sistema patriarcal que oprime a todos, incluyendo a los hombres, resulta insuficiente para explicar por qué, en pleno siglo XXI, muchas mujeres disfrutan de avances materiales y sociales que parecen escapárseles a los hombres. Este contraste desafía los discursos feministas convencionales y exige una revisión matizada que reconozca las complejidades de la realidad contemporánea. Otro factor que alimenta este debate entre mujeres es el miedo ante la polarización social creciente. En muchas sociedades, las tensiones entre géneros se intensifican, creando brechas culturales que inquietan y preocupan.

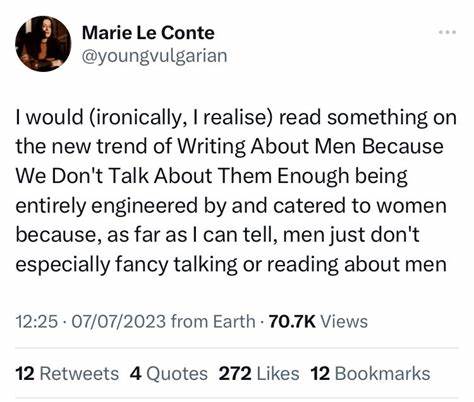

La figura de individuos como Andrew Tate, emblemáticos para ciertos sectores masculinos, ejemplifica un fenómeno temido por quienes observan el posible surgimiento de movimientos masculinos extremistas o violentos. Aunque la influencia real de estas figuras es motivo de debate, simbólicamente representan una amenaza que muchas mujeres intentan abordar desde la reflexión sobre los problemas internos de los hombres, con la esperanza de promover integración y entendimiento antes de que estas tensiones deriven en conflictos mayores. Por otro lado, el discurso también refleja cómo ciertas aspiraciones masculinas profundas —como el deseo de reconocimiento, éxito y autorrealización— encuentran dificultades para ser satisfechas en un contexto cultural diseñado en gran medida para responder a preferencias psicológicas y sociales femeninas. Aquí emerge una compleja dinámica entre los roles tradicionales y las expectativas modernas, donde la búsqueda de nuevas formas de canalizar esas necesidades se hace urgente pero, a la vez, intrincada y polémica. Sin embargo, a pesar de la enorme atención que recibe el tema en espacios femeninos, el interés entre muchos hombres por debatir sobre sus propios desafíos emocionales y sociales es notablemente menor.

Esta distancia puede explicarse desde diversos ángulos. Para muchos hombres, el concepto de la masculinidad está ligado a una identidad arduamente ganada y que exige un estándar elevado que pocos se atreven a reivindicar abiertamente. La vulnerabilidad emocional o la autoexploración terapéutica no siempre encajan con esa concepción de ‘ser hombre’, percibida como algo que debe dignificarse más mediante acciones concretas que mediante conversaciones emocionales abiertas. Además, el modelo terapéutico predominante, que enfatiza la expresión emocional y la empatía incondicional, puede resultar ajeno o incluso contraproducente para hombres que encuentran su sentido de valor en la competencia, la fortaleza y la utilidad tangible. Esta incompatibilidad dificulta que muchos varones se involucren en el tipo de diálogo que el discurso popular sobre 'qué está mal con los hombres' tiende a promover, el cual a veces incorpora una visión femenina del sufrimiento y la recuperación psicológica.

Por fortuna, esto no significa que los hombres no busquen o valoren espacios de reflexión y crecimiento. Programas de conversación populares, como el exitoso podcast de Joe Rogan, abordan temas vinculados a la masculinidad, la salud, el desarrollo personal y otros asuntos que resuenan profundamente en audiencias mayoritariamente masculinas. Estos espacios, aunque puedan ser criticados desde perspectivas feministas o culturales, cumplen una función vital al ofrecer plataformas donde los hombres pueden explorar su identidad y compartir sus experiencias en un contexto que les resulta más natural y menos amenazante. El diálogo sobre masculinidad y las dificultades emocionales de los hombres choca por tanto también con las tensiones entre la necesidad de mantener la identidad masculina tradicional y la realidad de los cambios sociales profundos. Para muchas mujeres, la mirada sobre los hombres está teñida de la experiencia histórica de desigualdad y violencia, que a menudo genera frustración y descontento frente a conductas masculinas que parecen mantenerse ancladas en patrones problemáticos.

Para muchos hombres, la resistencia a ese análisis desafiante proviene de un sentimiento de incomprensión y la percepción de una presión para adaptarse a modelos psicológicos y sociales que no siempre les resultan significativos o auténticos. Por último, el debate invita a repensar las relaciones entre ambos sexos y la posibilidad de coexistencia en espacios donde las diferencias básicas se reconozcan y respeten sin necesidad de que una parte intente dominar o reeducar a la otra. En tiempos donde la identidad y el género pasan por transformaciones radicales debido a avances tecnológicos y sociales, la tentación de superar o disolver estas diferencias puede, paradójicamente, fortalecer la afirmación de lo que cada sexo representa y necesita. En este contexto, resulta fundamental que tanto mujeres como hombres desarrollen una actitud de respeto mutuo y curiosidad auténtica. Las soluciones reales no pasarán por discursos unilaterales o simplistas que atribuyan la responsabilidad de la desdicha masculina a defectos individuales o colectivos.

Tampoco se resolverán con enfoques que ignoren la singularidad psicológica y cultural de los hombres y las mujeres. Más allá de etiquetas y polémicas, la conversación debe apuntar hacia la creación de espacios donde las masculinidades puedan expresarse en sus diversas formas, libres de prejuicios y con la posibilidad de ser integradas en sociedades más justas y equilibradas. Al mismo tiempo, las mujeres, como parte interesada y afectada, pueden ser agentes de apoyo y cambio, pero no desde la imposición o la crítica constante, sino desde el reconocimiento de la complejidad del otro y el compromiso con la construcción conjunta de nuevos modelos de convivencia. Reconocer que la masculinidad es una experiencia que no puede ser reducida a una mera disfunción emocional ni a un conjunto de problemas estructurales permite abrir la puerta a diálogos más genuinos. La masculinidad y la feminidad no son antagonistas, sino categorías que, en su interacción, pueden enriquecer la comprensión de la condición humana.

Abordar honestamente las dificultades que enfrentan los hombres requiere superar prejuicios y proponer nuevas formas de relación donde el espacio para la vulnerabilidad, el éxito, el fracaso y la identidad se negocien de manera flexible y respetuosa. En definitiva, el discurso sobre ‘qué está mal con los hombres’ refleja tanto las esperanzas como las frustraciones de una época que busca reequilibrar relaciones históricamente tensionadas y redefinir los roles en un mundo en constante cambio. Solo a través de la empatía recíproca, la escucha activa y la voluntad de entender sin juzgar se podrá avanzar hacia una sociedad en la que hombres y mujeres recuperen espacios comunes y diferentes con dignidad y plenitud.