En la era contemporánea, la palabra "trauma" ha adquirido una presencia casi omnipresente en el discurso público y privado. Desde novelas y series de televisión hasta conversaciones en redes sociales y testimonios personales, el trauma se ha convertido en un marco común para narrar y comprender la experiencia humana. Sin embargo, esta omnipresencia plantea un dilema crucial: si todos dicen sufrir trauma, ¿qué significa realmente el trauma hoy y cómo debemos entender su papel en nuestra sociedad? Freddie deBoer, escritor y crítico cultural, aborda esta cuestión en profundidad al analizar el libro "Trauma Plot: A Life" de Jamie Hood, que combina memorias personales con crítica literaria y artística. En su reflexión, deBoer destaca que el llamado "trauma plot" ha dominado la narrativa en diversas formas de arte, presentando personajes cuyos comportamientos y rasgos negativos se explican directa e inequívocamente a través de eventos traumáticos específicos en su pasado. Este mecanismo narrativo, aunque muy popular, genera interrogantes fundamentales sobre la relación entre trauma y personalidad, y sobre la capacidad del arte para capturar la complejidad emocional humana sin caer en simplificaciones.

Un ejemplo ilustrativo citado en la discusión es la serie "Fleabag", donde la protagonista muestra conductas disfuncionales y autodestructivas, revelándose finalmente que estas se deben a un evento traumático que ha marcado su vida. Este enfoque, donde la trauma es la clave explicativa definitiva de la conducta, tiene sus críticos. Algunos argumentan que reduce la riqueza del carácter a un condicional psicológico, simplificando las múltiples fuerzas que configuran la identidad. Existe además una crítica más amplia, presentada por intelectuales como Parul Sehgal en su ensayo "The Case Against the Trauma Plot", que sostiene que el uso reiterado del trauma como motor narrativo ha llevado a una saturación estética y una especie de rigidez en las narrativas contemporáneas. La premisa misma de que un evento traumático debe ser la causa singular de ciertos comportamientos humanos resulta inadecuada y poco realista desde una perspectiva científica y terapéutica.

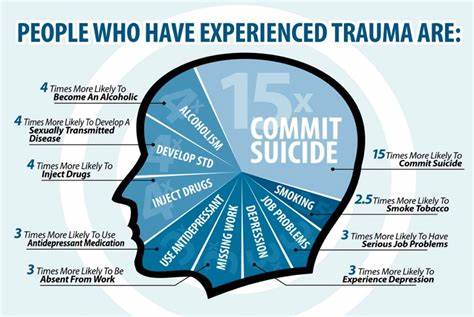

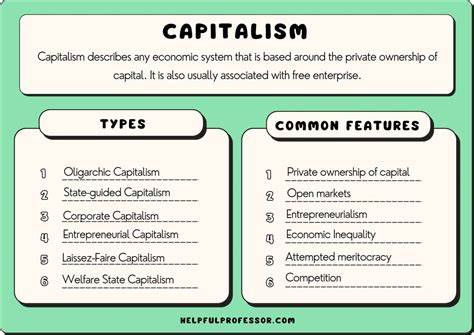

De hecho, la idea médica de trauma ha evolucionado y no siempre se alinea con la manera en que se representa en obras de ficción. Más allá de la esfera artística, la universalización del trauma refleja una transformación social importante. DeBoer señala cómo categorías médicas y psicológicas, como el trauma, el TDAH o el autismo, han tomado un papel no solo clínico sino también cultural y social. El diagnóstico y la identificación con estas etiquetas a menudo cumplen una función simbólica y pragmática: invocan una necesidad de atención, cuidado y acomodo especial por parte de la sociedad. En este sentido, reclamar tener trauma, o un diagnóstico médico, no solo es un reconocimiento de una realidad biológica o psicológica, sino también una forma de pedir que la sociedad se adapte y proporcione soporte.

El problema surge cuando estas demandas, que tradicionalmente se privilegian por su rareza y gravedad, se vuelven cada vez más comunes. Un sistema que debe atender a un número creciente de casos especiales puede quedar saturado y volverse insostenible. En educación, por ejemplo, el auge de diagnósticos como el autismo ha llevado a un incremento significativo en la necesidad de recursos especializados. Esto puede generar tensiones y debates sobre la autenticidad de algunos diagnósticos y la manera en que las etiquetas pueden ser adoptadas incluso como una identidad cultural o un símbolo de pertenencia. La idea de que poseer trauma o un diagnóstico especial otorga un estatus y una atención diferenciada no es nueva, pero en la era digital y de las redes sociales se ha amplificado como nunca.

La demanda de atención, muchas veces por parte de audiencias masivas y desconocidas, ha perdido el estigma que antes la contenía. Esto ha generado una dinámica en la que no solo se busca comprensión y ayuda, sino también validación pública, incluso fama o capital simbólico. DeBoer enfatiza que esta demanda, si bien es comprensible desde un punto de vista emocional, puede erosionar el significado especial que los diagnósticos o el reconocimiento de un trauma tenían. Este fenómeno puede tener impactos negativos en la percepción pública del trauma. Cuando todos se identifican como traumados, el concepto pierde fuerza y capacidad de movilizar respuestas significativas.

La empatía común puede diluirse y las estructuras sociales de apoyo volverse mecánicas o superficiales, ya que la multiplicidad de relatos de trauma hace que las personas se sientan abrumadas y posiblemente escépticas. En un nivel más humano y existencial, sin embargo, es importante reconocer que el sufrimiento y la experiencia de dolor emocional son inherentes a la condición humana. La línea entre dolor, sufrimiento y trauma puede ser borrosa, y reducir la experiencia individual a un diagnóstico o etiqueta no siempre capta su profundidad ni su singularidad. El mensaje que emerge de estas reflexiones, y que deBoer subraya, es que el sufrimiento no nos hace especiales, ni debería ser la base principal para reclamar atención o estatus social. Sufrir es parte de la vida, un hecho universal y constante a lo largo de la historia de la humanidad.

La verdadera cuestión no es negar la realidad del trauma o del sufrimiento, sino entender cómo relacionarnos con ellos de manera que no saturen ni perjudiquen el tejido social ni nuestra capacidad para enfrentar la adversidad. Esto no implica negar la necesidad de tratamiento adecuado para quienes han sufrido traumas o padecen trastornos médicos. La atención, la terapia y el cuidado profesional son esenciales y deben ser accesibles. Pero también significa que la vivencia del trauma debe comprenderse en un contexto más amplio y no ser instrumentalizada exclusivamente como forma de obtener atención o estatus. La compasión y el apoyo genuino se nutren de relaciones personales auténticas y redes de confianza, más que de la exposición pública constante y universalizada del sufrimiento.