El capitalismo ha sido el motor que ha impulsado la prosperidad y el progreso en el mundo moderno, sacando a miles de millones de personas de la pobreza y conectando sociedades en una estructura económica global sin precedentes. Sin embargo, a pesar de sus enormes logros, el sistema no está exento de fragilidades profundas. A lo largo de las últimas décadas hemos presenciado cómo burbujas y colapsos financieros han provocado pérdidas catastróficas, situándonos frente a lo que popularmente se conoce como «cisnes negros»: eventos altamente improbables pero de consecuencias devastadoras que sacuden los cimientos del sistema. Comprender y anticipar estos riesgos permanece como uno de los mayores retos de la economía contemporánea y demanda una mirada crítica y honesta para actualizar el capitalismo hacia una versión más resiliente y equitativa. El fenómeno del cisne negro, acuñado por Nassim Taleb, representa precisamente aquellos sucesos inesperados que escapan a la predicción convencional pero que, una vez ocurriendo, parecen inevitables en retrospectiva.

Los años 2000 y 2008 son claros ejemplos donde el mercado vivió incertidumbres extremas y pérdidas gigantescas, como la caída de la burbuja tecnológica o la crisis financiera global provocada por el colapso del mercado inmobiliario estadounidense. Estos eventos no solo impactaron en el mundo financiero, sino que también afectaron la vida de millones de personas al desencadenar desempleo, destrucción de ahorros y una desconfianza generalizada en las instituciones económicas. En septiembre de 2000, tras la explosión de la burbuja tecnológica, empresas que parecían invencibles vieron su valoración desplomarse en días, incluso cuando sus negocios seguían siendo rentables y para grandes clientes. El mercado, impulsado por un optimismo irracional, infló artificialmente el valor de estas empresas, para después corregirse de forma abrupta y excesiva. Esta dinámica expone tanto las virtudes como los defectos del capitalismo: la capacidad de crear valor exponencialmente, pero también de abusar de la especulación y la burbuja financiera.

La crisis de 2008 fue un escalón más allá. Con la arquitectura financiera global entrelazada por préstamos de alto riesgo y activos tóxicos, la caída del sector inmobiliario desencadenó una reacción en cadena que casi derrumba el sistema financiero global. Se perdieron trillones de dólares y el impacto social fue profundo: rescates bancarios, cierre de negocios, aumento masivo del desempleo y una crisis de confianza que aún persiste. La magnitud de esta crisis puso de manifiesto la fragilidad estructural del sistema capitalista y cómo factores ocultos pueden desatar consecuencias mucho mayores de lo imaginado. Este ciclo de exuberancia irracional seguida por caídas trágicas puede generar un estado de ansiedad colectiva, un sentimiento difuso de que algo va mal aunque no se entienda bien el peligro latente.

Sin embargo, la sociedad suele caer en dos trampas mentales contrapuestas al abordar estos riesgos: por un lado, la negación absoluta, que ignora cualquier indicio de peligro y justifica una fe ciega en la estabilidad; y por otro, la paranoia, que sobreinterpreta señales y ve conspiraciones donde posiblemente no existen. Ambas posturas impiden adoptar medidas sensatas y equilibradas para anticipar y mitigar riesgos. Además, el conflicto de intereses representa un gran obstáculo. Cuando gran parte del sistema económico y financiero depende de la continuidad y estabilidad del modelo actual, es comprensible que muchos actores eviten enfrentar o reconocer los problemas sistémicos, ya que hacerlo podría amenazar sus posiciones, empleos o ganancias. La frase de Upton Sinclair ilustra esta dificultad: "Es difícil que un hombre entienda algo cuando su sueldo depende de que no lo entienda".

Es un dilema que genera conformismo, miedo al cambio y una resistencia institucional a reformar para prevenir futuras crisis. Frente a este panorama, la idea de eliminar o reemplazar completamente el capitalismo resulta irrelevante y poco viable en la realidad global actual. Sin embargo, confiar ciegamente en su funcionamiento tampoco ofrece garantías. La opción más productiva se encuentra en una estrategia intermedia: la actualización del capitalismo. Esto implica conservar las fortalezas del sistema, como su capacidad para incentivar la innovación, generar riqueza y conectar mercados, mientras se enfrentan las fallas estructurales que originan los cisnes negros y las crisis recurrentes.

Actualizar el capitalismo requiere reinventar sus mecanismos para integrar mayor transparencia, responsabilidad social, y controles que limiten la especulación desmedida. Necesitamos incorporar regulaciones inteligentes y adaptativas que, en lugar de restringir el dinámico flujo económico, prevengan efectos contaminantes y riesgos sistémicos. También es vital fomentar la inclusión y equidad, para que los beneficios del crecimiento económico no queden concentrados en minorías privilegiadas, sino que contribuyan a una prosperidad más distribuida y sostenible. Una economía capitalista moderna debería incorporar asimismo una visión más empática y humana, donde las necesidades reales de las personas y comunidades estén en el centro del diseño y ejecución de políticas económicas. Esto incluye fortalecer los sistemas de protección social, garantizar la educación y la salud universal, y promover prácticas empresariales éticas y con propósito.

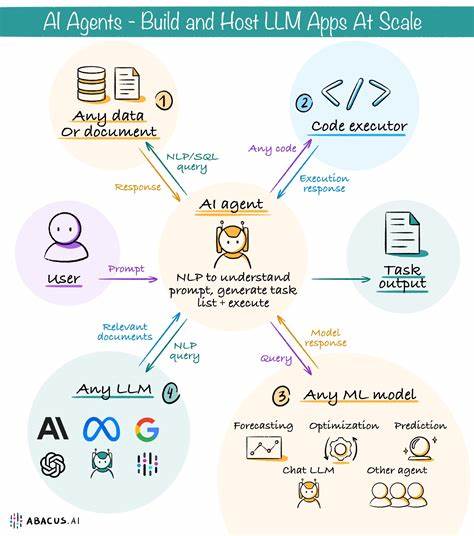

La tecnología juega un rol clave en esta transformación. Las herramientas digitales y la inteligencia artificial pueden permitir una supervisión más eficaz de los mercados, detectar riesgos emergentes con mayor anticipación y diseñar sistemas financieros más resilientes. Sin embargo, también deben emplearse con transparencia para evitar concentraciones de poder y manipulación. La comunicación abierta y la participación ciudadana son igualmente indispensables. Fomentar un debate honesto y amplio sobre las vulnerabilidades del sistema, compartiendo información y escuchando diversas voces, contribuye a generar consenso y voluntad para implementar cambios.

Esta conversación abierta ayuda a equilibrar la tensión entre la necesidad de estabilidad y la urgencia de innovación. El desafío es enorme y complejo, pero no insuperable. Al reconocer que el capitalismo no es un sistema inmutable sino un organismo social y económico que puede evolucionar, abrimos la puerta a una nueva etapa en la que sus éxitos y beneficies puedan coexistir con una mayor seguridad y justicia. Existen ejemplos ya en marcha que apuntan hacia un capitalismo consciente, basado en valores sustentables y en la colaboración más que en la competencia ciega. La búsqueda de cisnes negros no debe ser un ejercicio de miedo o alarma, sino una llamada a la inteligencia colectiva y a la responsabilidad compartida.