El mundo microscópico de las células está intrínsecamente conectado con el entorno físico que las rodea. No solo responden a señales químicas, sino también a estímulos mecánicos que moldean su comportamiento y destino. En las últimas décadas, la mecanotransducción, es decir, el proceso por el cual las células convierten estímulos mecánicos en respuestas bioquímicas, ha ganado atención dentro de la comunidad científica. Lo que resulta fascinante es la evidencia creciente que señala a las ondas acústicas, específicamente en el rango audible, como moduladoras activas de la expresión genética en células eucariotas, especialmente aquellas que poseen genes mecanosensibles. En particular, estudios recientes han demostrado cómo la estimulación acústica puede afectar la diferenciación de adipocitos, células responsables del almacenamiento de grasas en el organismo, con implicancias potenciales en medicina regenerativa y tratamiento de enfermedades metabólicas.

Las células eucariotas cuentan con sistemas mecanosensores altamente sofisticados que les permiten detectar y responder a fuerzas físicas, como presión, estiramiento y compresión. Estos sistemas incluyen canales iónicos mecanosensibles, complejos adherentes focales y sensores asociados al citoesqueleto. Tradicionalmente, la investigación se ha centrado en estímulos mecánicos directos tales como presión de contacto, cizallamiento o rigidez del sustrato celular para estudiar la regulación genética y funcional celular. Sin embargo, las ondas sonoras son una forma particular de energía mecánica que viaja a través de medios comprimibles como el aire y tejidos, y cuya influencia a nivel celular ha sido poco estudiada hasta ahora. El desarrollo de sistemas capaces de emitir ondas acústicas directamente en medios acuosos ha permitido avanzar en la comprensión sobre cómo las células perciben estas vibraciones.

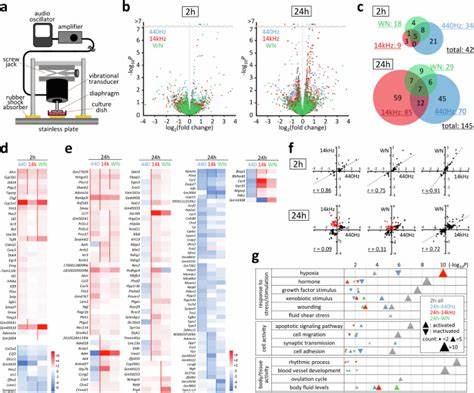

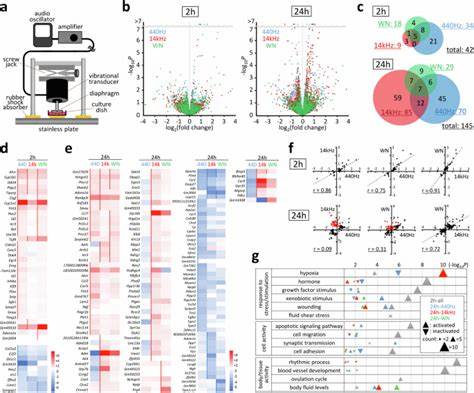

Se ha establecido que ondas acústicas en frecuencias dentro del rango audible, tales como 440 Hz o 14 kHz, aplicadas con intensidades alrededor de 100 pascales, pueden cambiar la expresión de decenas de genes en líneas celulares como C2C12, un modelo murino de mioblastos. La respuesta genética no es solo rápida, con alteraciones evidentes en pocas horas, sino también específica, ya que diferentes frecuencias y patrones de sonido inducen respuestas distintas en términos cualitativos y cuantitativos. Entre los genes que responden de manera destacada a la estimulación acústica están Ptgs2 (también conocido como Cox-2) y Ctgf (Conective Tissue Growth Factor), que son altamente mecanosensibles. La activación del Ptgs2 resulta en la producción aumentada de prostaglandina E2 (PGE2), un mediador clave en procesos inflamatorios y metabólicos. La regulación de estos genes por sonido está mediada por la activación de la quinasa focal de adhesión (FAK).

La fosforilación específica de FAK en el residuo tirosina 397 se incrementa tras la exposición al sonido, facilitando la remodelación del citoesqueleto, expansión de las adhesiones celulares y la consiguiente transmisión de señales bioquímicas que modulan la expresión génica. Este mecanismo revela la integración entre los estímulos físicos modulados por el ambiente acústico y la adaptación fisiológica celular. La vibración indujo un aumento visible en el área de adhesión celular y cambios en la dinámica de los bordes celulares, evidenciados mediante observación con células marcadas fluorescentes. Bloqueadores farmacológicos de la fosforilación de FAK inhiben estos efectos, confirmando la centralidad de esta ruta en la percepción del estímulo sonoro. Un aspecto relevante es la variabilidad de la respuesta celular dependiendo del tipo celular.

Precursoras adipocíticas como las células 3T3-L1 mostraron una sensibilidad particularmente alta a la estimulación acústica, destacándose en comparación con células epiteliales o neuroblastoma. Esto sugiere que las características propias de la adhesión celular y el citoesqueleto influyen en la capacidad de captar y transducir señales acústicas. La heterogeneidad estructural y funcional de las adhesiones focales puede determinar diferentes umbrales de activación y respuestas para el estímulo físico. La implicancia de estos hallazgos se extiende a la diferenciación celular, especialmente la adipogénesis. La diferenciación de preadipocitos a adipocitos maduros es un proceso regulado finamente por diversos factores, incluyendo señales mecánicas y moleculares como la PGE2.

La estimulación acústica prolongada o periódica suprime de forma significativa la expresión de genes marcadores de diferenciación adipocitaria como Cebpa y Pparg. Esto se traduce en una menor acumulación de lípidos en las células, evidenciada por tinciones específicas para lípidos. El efecto no es trivial, pues aunque la concentración de PGE2 inducida por el sonido es moderada comparada con tratamientos farmacológicos, la inhibición de la diferenciación adipocitaria es comparable, indicando la posible existencia de otras vías aún por descubrir que potencializan este efecto. Desde el punto de vista biológico, la modulación acústica de los procesos celulares abre nuevas vías para entender cómo las fuerzas físicas actúan como señales reguladoras en tejidos vivos. El sonido, omnipresente en los entornos biológicos naturales, no es solo una fuente de información sensorial, sino también una herramienta capaz de influenciar la biología celular directamente.

La capacidad de manipular la expresión génica y procesos de diferenciación mediante estímulos acústicos de baja intensidad y frecuencia audible representa una nueva frontera en la bioingeniería. En el ámbito terapéutico, estos descubrimientos sugieren aplicaciones potenciales en el manejo de enfermedades metabólicas, obesidad y reconstrucción tisular. La posibilidad de modular la diferenciación adipocitaria a través de estímulos externos no invasivos, como el sonido, podría complementar terapias farmacológicas o nutricionales. Además, dado que las frecuencias utilizadas están dentro del rango audible, es factible diseñar dispositivos para su aplicación clínica con bajo riesgo y elevada especificidad. Comparativamente con otras técnicas basadas en ultrasonidos de alta frecuencia (megahertz), la modulación acústica estudiada se diferencia tanto en el medio físico como en la respuesta bioquímica.

Frecuencias del orden de kHz a centenas de Hz generan amplitudes de desplazamiento mayores y efectos dinámicos únicos en el microambiente celular. Se ha evidenciado también que estos sonidos inducen respuestas génicas y cambios en la adhesión celular particulares, que no se observan con ultrasonido de alta frecuencia, subrayando la novedosa naturaleza de esta modalidad de estimulación. La interacción entre la acústica y la biología celular representa un vasto campo en expansión. La investigación futura debe avanzar en caracterizar los mecanismos moleculares adicionales involucrados, diferenciar las contribuciones de la onda compresional versus fuerzas de cizallamiento inducidas por la vibración del medio, y explorar el efecto de variados patrones y longitudes de onda en células y tejidos diversos. Asimismo, es vital profundizar en la transducción de señales e identificar otros genes y vías afectadas, además del eje FAK-Ptgs2-PGE2.

En conclusión, la modulación acústica de genes mecanosensibles redefine el papel del sonido como un estímulo físico con capacidad biológica significativa. Su influencia en la diferenciación adipocitaria demuestra cómo fuerzas sutiles pueden tener efectos funcionales claros, abriendo novedosas perspectivas para la biotecnología, la medicina regenerativa y la comprensión integral de las interacciones entre los organismos y su entorno. Estas revelaciones no solo enriquecen el conocimiento sobre la comunicación celular y el control microambiental, sino que también plantean interrogantes fundamentales sobre cómo la vida, en su nivel más elemental, está intrínsecamente ligada a las vibraciones y energías mecánicas del mundo que la rodea.