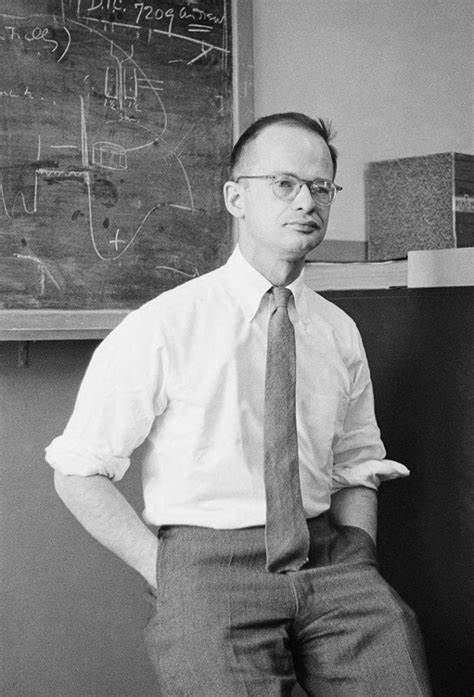

Walter Pitts es una de esas figuras excepcionales cuya vida y obra representan un cruce entre la genialidad y la tragedia humana. Nacido en 1923 en Detroit, en una época marcada por la Prohibición y la violencia, Pitts vivió una infancia difícil, huidiza y llena de adversidades. A pesar del entorno hostil, encontró en los libros y en la lógica un refugio que le permitió soñar con redimir el mundo a través de la razón y el pensamiento claro. El joven Pitts no solo fue un lector voraz, sino también un autodidacta brillante. A los doce años, mientras se escondía para evitar a los matones de su barrio, se sumergió en la lectura de la “Principia Mathematica” de Bertrand Russell y Alfred Whitehead, una obra monumental que buscaba reducir toda la matemática a la lógica pura.

Su capacidad para identificar errores en tan imponente texto y escribir a Russell, quien le respondió e incluso lo invitó a estudiar con él, revela la profundidad intelectual y la pasión que tenía por la lógica y el conocimiento. La vida de Pitts tomó un rumbo inesperado cuando, con apenas quince años, decidió escapar de su hogar y dirigirse a Chicago para encontrarse con Russell. Allí, su destino cambió al conocer a Warren McCulloch, un médico, neurofisiólogo y filósofo quien perseguía la idea de que el cerebro funcionaba como una máquina lógica, una idea radical para su época. McCulloch, proveniente de una familia acomodada y con una formación privilegiada, encontró en Pitts a un colaborador único, capaz de transformar sus intuiciones en modelos matemáticos claros. Juntos, McCulloch y Pitts desarrollaron uno de los marcos más innovadores en la historia de la ciencia moderna: el primer modelo computacional de la mente basado en redes neuronales artificiales.

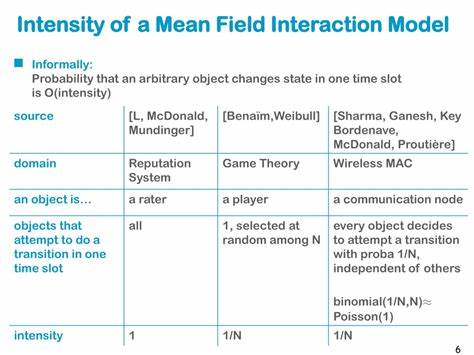

Inspirados por la lógica binaria y por los descubrimientos recientes de Alan Turing sobre máquinas computacionales universales, concibieron que las neuronas podían modelarse como elementos que solo tenían dos estados, encendidos o apagados, como interruptores lógicos. El trabajo de esta dupla fue revolucionario porque logró unir disciplinas aparentemente dispares, desde la neurofisiología hasta la matemática simbólica. Definieron cómo las neuronas podían conectarse en redes capaces de realizar operaciones lógicas básicas, tales como “y”, “o” y “no”. Este avance sentó las bases para las futuras investigaciones en inteligencia artificial, computación y la teoría de sistemas complejos. La colaboración de Pitts y McCulloch no solo se limitó a la creación científica, sino también a una relación de amistad profunda y una fusión intelectual que atravesó décadas.

Sin embargo, la vida no fue amable con Pitts. A pesar de su inmenso talento, enfrentó un constante malestar emocional y depresivo, exacerbado por la incomprensión social, la soledad y la pérdida de figuras clave en su entorno, como Norbert Wiener, otro gigante de la cibernética, quien por motivos personales cortó contacto con él. Uno de los momentos que más afectó a Pitts fue la publicación junto a Jerome Lettvin y Humberto Maturana del artículo "¿Qué le dice el ojo de la rana al cerebro de la rana?" Este estudio reveló que el ojo no era un simple receptor pasivo de imágenes, sino que ya realizaba un procesamiento avanzado e interpretativo de la información visual antes de transmitirla al cerebro. Este descubrimiento cuestionó la idea de que el pensamiento humano podía reducirse exclusivamente a procesos lógicos estrictos y digitales, y desató en Pitts una incertidumbre profunda sobre sus propias convicciones. Su lucha interna, combinada con una dependencia progresiva al alcohol, lo llevó a un hermetismo cada vez mayor, hasta el punto de destruir sus propios trabajos y rechazar la culminación formal de sus proyectos académicos.

La pérdida de su amistad con Wiener y la frustración ante la complejidad que la biología real mostraba, más allá del modelo lógico, lo sumieron en una melancolía que terminó truncando lo que podría haber sido una carrera aún más brillante. No obstante, la huella de Walter Pitts permanece imborrable. Su modelo, si bien simplificado para el cerebro biológico, revolucionó el concepto de que la mente humana es una forma de procesamiento de información. Introdujo la idea fundadora de que las redes neuronales podrían ser replicadas en máquinas, anticipándose a lo que hoy conocemos como inteligencia artificial y aprendizaje automático. En el mundo moderno, gracias a sus contribuciones, podemos entender que el cerebro humano y las computadoras comparten principios estructurales subyacentes.

Gracias a la visión de Pitts y sus colaboradores, disciplinas como la neurociencia, la informática y la filosofía de la mente se entrelazan en una búsqueda conjunta por desentrañar el misterio del pensamiento. Walter Pitts falleció en 1969, solo y casi desconocido para el público general, víctima de problemas asociados al abuso de alcohol. Sin embargo, su legado sigue vivo no solo en la tecnología que hoy usamos sino en la forma en que conceptualizamos la mente humana. Su historia es un ejemplo conmovedor de cómo la lógica y el conocimiento pueden ser un faro en un mundo caótico, pero también un recordatorio de las complejidades emocionales y humanas detrás del genio. La búsqueda de Pitts por redimir el mundo con lógica no solo fue científica, sino también profundamente personal, reflejando el anhelo universal de encontrar sentido y orden en medio del desorden de la existencia.

A través de su vida y obra comprendemos que la intersección entre mente y máquina no es solo cuestión de tecnología, sino un viaje filosófico que sigue abierto. Walter Pitts fue, sin duda, uno de los primeros exploradores de esa frontera, cuyo impacto seguirá resonando en las próximas generaciones de científicos, pensadores y soñadores.