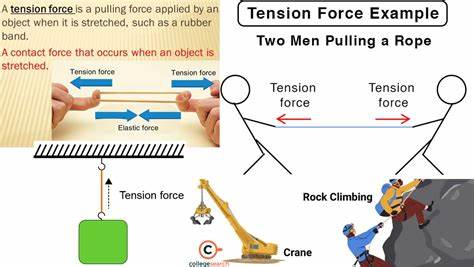

La tensión es una experiencia común en la vida cotidiana, manifestándose tanto en el cuerpo como en la mente. A menudo, cuando hablamos de tensión, pensamos en el estrés o en la rigidez muscular, pero la realidad es que la tensión puede ser un hábito aprendido que afecta profundamente nuestra salud y bienestar. La pregunta que surge es: ¿realmente aprendemos la tensión? ¿Cómo se forma este hábito y qué consecuencias tiene en nuestra existencia? Para responder estas interrogantes, es esencial entender la compleja relación entre la tensión mental y física y cómo influyen mutuamente. Para empezar, la tensión física se manifiesta como una contracción muscular constante o repetida, una respuesta del cuerpo ante situaciones de estrés, peligro o amenaza percibida. Sin embargo, no siempre esta respuesta es consciente.

Muchas personas desarrollan patrones de tensión sin darse cuenta, como encoger los hombros, apretar la mandíbula o sostener una postura rígida durante horas. Estas respuestas físicas pueden estar vinculadas a estados emocionales como ansiedad, miedo o frustración. Desde una perspectiva psicológica, la tensión mental también puede ser aprendida a lo largo de la vida. Por ejemplo, ciertos condicionamientos sociales y personales pueden fomentar una actitud de desconfianza, miedo o autocrítica excesiva, lo que provoca un estado constante de alerta o negatividad. Este estado mental negativo genera una respuesta corporal tangible, donde los músculos se tensan y la respiración se hace más superficial, creando un ciclo difícil de romper.

Un aspecto relevante que destaca el diálogo entre Max Shen y Chris Lakin en el podcast «Debug Your Pain» es cómo las personas pueden aprender a «hacer» tensión como una especie de mecanismo protector. Un ejemplo de ello es la auto-descalificación o auto-reproche, donde la persona inconscientemente se hace más pequeña, ya sea física o en sus acciones. Esto puede manifestarse en evitar situaciones sociales, disminuir la participación en actividades o mostrarse menos imponente ante otros. A nivel físico, significa adoptar posturas más cerradas y menos expansivas, lo que a su vez puede reforzar sentimientos de inseguridad y aislamiento. Este comportamiento aprendido tiene una función adaptativa: al “hacerte más pequeño”, reduces la posibilidad de entrar en conflicto con los demás, lo cual puede parecer una estrategia para vivir con menos problemas.

Sin embargo, esta reducción en la interacción y en la expresión personal puede limitar la calidad de vida y el desarrollo individual. Así, esta tensión o autocontención aprendida no es una forma saludable de enfrentar la vida, sino una respuesta que puede perpetuarse y traducirse en problemas de salud física y mental. Otro punto que merece atención es la diferencia entre estar en un estado positivo o negativo, especialmente en cuanto a las metas y objetivos que nos planteamos. Cuando estamos en un estado mental positivo, nuestra energía se dirige hacia lo que deseamos, lo que Chris Lakin denomina como «el estado atractor positivo». En este estado, hay una coordinación clara en nuestra orientación hacia metas y motivaciones, lo que facilita avanzar con confianza y propósito.

Por el contrario, en un estado negativo o «estado atractor negativo», predominan el pesimismo, la evasión y la sensación de correr hacia algo que no queremos, pero sin una dirección concreta hacia la que avanzar. Esto puede generar una sensación de estancamiento, tensión acumulada y falta de coordinación mental para ejecutar acciones que mejoren la situación. En contextos modernos, esto se ve reflejado en algunas discusiones sobre el pesimismo extremo, como ocurre con ciertas perspectivas siempre catastrofistas sobre la inteligencia artificial y el futuro. La tensión aprendida, entonces, nombra no solo la rigidez muscular o el estado ansioso, sino una forma integrada en la que la mente y el cuerpo crean y sostienen patrones disfuncionales que afectan la forma en que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Estos hábitos tensionantes se construyen a partir de experiencias, creencias y aprendizajes sociales, y se consolidan a través de la repetición de conductas y pensamientos negativos.

Romper con estos patrones requiere una atención consciente y una intervención que incluya tanto el plano mental como el físico. Técnicas como la respiración consciente, la meditación y el trabajo corporal pueden ayudar a disminuir la tensión muscular y mejorar la conexión con el cuerpo. Al mismo tiempo, terapias psicológicas, coaching y prácticas de autoconocimiento pueden modificar las creencias limitantes y los estados mentales negativos que fomentan y sostienen la tensión aprendida. Además, la educación sobre la tensión como fenómeno aprendido puede empoderar a las personas para tomar decisiones más saludables. Comprender que la tensión no es un destino inevitable, sino una respuesta que podemos modificar, abre la puerta a nuevas formas de vivir: con mayor presencia, relajación y bienestar general.

Es importante señalar que la tensión no es necesariamente mala en sí misma. En cantidades moderadas, la tensión nos alerta y nos prepara para actuar ante riesgos. Sin embargo, cuando se vuelve crónica y aprendida, pierde su función protectora y se convierte en una fuente de dolor, bloqueo emocional y deterioro físico. Por esta razón, aprender a reconocer los signos de la tensión habitual y a evaluar su origen es fundamental para una vida plena y saludable. En conclusión, sí, aprendemos la tensión tanto en el cuerpo como en la mente, y este aprendizaje impacta de manera profunda en la calidad de nuestras vidas.

La dualidad entre tensión mental y física es un reflejo de cómo nuestra experiencia interna y externa están entrelazadas. Al comprender esta dinámica y adoptar técnicas para manejar y desaprender la tensión, es posible recuperar el equilibrio, mejorar la salud y desarrollar una actitud más positiva y proactiva hacia la vida. La búsqueda de bienestar requiere, por tanto, un trabajo conjunto entre mente y cuerpo, reconociendo la tensión como un fenómeno moldeable y no una condena inmutable.