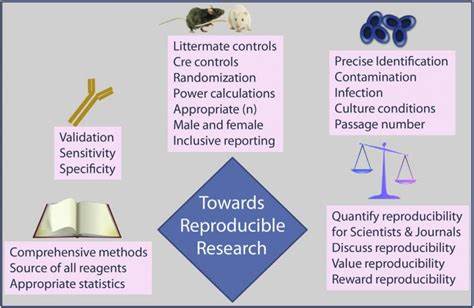

La reproducibilidad en la investigación científica es uno de los pilares fundamentales que sostienen la validez y confiabilidad de los incesantes avances en múltiples disciplinas, especialmente en el campo biomédico. En los últimos años, una preocupación creciente ha surgido ante la dificultad para replicar los resultados publicados en numerosos estudios científicos, un fenómeno conocido como la “crisis de reproducibilidad”. En este contexto, un proyecto sin precedentes desarrollado en Brasil ha arrojado luz sobre esta problemática, revelando que menos de la mitad de los experimentos biomédicos revisados lograron ser replicados con éxito. Este ambicioso proyecto, coordinado por la Iniciativa Brasileña de Reproducibilidad, implicó la colaboración de más de cincuenta equipos de investigación, que durante la pandemia de COVID-19 trabajaron incansablemente enfrentando desafíos logísticos para evaluar la robustez de estudios realizados entre 1998 y 2017. La iniciativa no se centró en un área específica dentro del vasto campo de las ciencias biomédicas, sino que seleccionó tres técnicas metodológicas comúnmente empleadas: ensayos de metabolismo celular, amplificación de material genético y pruebas de laberinto para roedores.

Esta estrategia permitió evaluar la reproducibilidad desde la perspectiva de los métodos y no sólo del contenido o la importancia percibida de los trabajos. El análisis se basó en un conjunto de criterios rigurosos para determinar si un experimento podía considerarse replicable. Sorprendentemente, solo el 21% de las muestras analizadas cumplió con al menos la mitad de los estándares establecidos para la replicación exitosa, un hallazgo que coincide con otros estudios internacionales que han identificado tasas similares de reproducibilidad en la ciencia biomédica. Estas cifras no solo plantean dudas sobre la confiabilidad de los resultados científicos, sino que además evidencian un sesgo en la publicación que favorece resultados con efectos sobrestimados, ya que el tamaño del efecto original fue en promedio un 60% mayor que el obtenido en las replicaciones. Las implicaciones de estos resultados van mucho más allá del ámbito académico.

En la medida en que la investigación biomédica constituye la base para el desarrollo de nuevas terapias, dispositivos médicos y políticas de salud pública, la falta de reproducibilidad puede afectar la toma de decisiones clínicas y la confianza de la sociedad en la ciencia. Por ello, los coordinadores del estudio destacan la urgencia de implementar mecanismos de control más estrictos, promoción de prácticas abiertas, mayor transparencia y capacitación continua para investigadores y evaluadores. Una de las voces más autorizadas dentro del proyecto, Mariana Boechat de Abreu, metacientífica de la Universidad Federal de Río de Janeiro, subraya la importancia de este esfuerzo para Brasil. Según ella, los resultados obtenidos no deben verse simplemente como una crítica, sino como una oportunidad para fortalecer la ciencia desde adentro, impulsando reformas en las políticas públicas y en las dinámicas académicas que promuevan la calidad y la confianza en los procesos de investigación. Las dificultades logísticas y metodológicas enfrentadas a lo largo del proceso, descritas por el médico Olavo Bohrer Amaral, coordinador general del proyecto, reflejan la complejidad intrínseca de intentar armonizar trabajos realizados por múltiples laboratorios con usos heterogéneos de técnicas y protocolos.

Esta experiencia pone en evidencia la necesidad de estandarizar procedimientos y promover colaboraciones más estructuradas que garanticen la reproducibilidad y la comparabilidad de los datos. Si bien los desafíos son significativos, este tipo de iniciativas representan un avance crucial para la transparencia y la integridad científica. También despiertan un debate necesario sobre las prácticas editoriales y el sistema de incentivos vigente en la comunidad científica, que muchas veces prioriza resultados novedosos y llamativos en detrimento de la rigurosidad y la verificación independiente. El caso brasileño se suma a otros esfuerzos internacionales y subraya que la crisis de reproducibilidad no es un problema aislado sino global, que requiere la acción conjunta de instituciones, gobiernos, financiadores y científicos. La implementación de políticas que promuevan el acceso abierto a datos, la publicación de resultados negativos y la revisión por pares más rigurosa son algunas de las estrategias que podrían revertir esta tendencia preocupante.

Además, se destaca la necesidad de que las universidades y centros de investigación incorporen en sus planes de estudio y programas de formación la educación en metaciencia y mejores prácticas de reproducibilidad, fomentando una cultura donde la reproducibilidad sea valorada y recompensada como un indicador clave de la excelencia científica. En conclusión, el trabajo realizado por la Iniciativa Brasileña de Reproducibilidad pone de manifiesto un problema crítico que afecta la base misma del conocimiento biomédico en Brasil y el mundo. Sin embargo, también ofrece un camino prometedor para la mejora continua de las herramientas y políticas que orientan la investigación científica. La transparencia, el rigor metodológico y el compromiso comunitario emergen como los pilares indispensables para garantizar que los descubrimientos científicos sean sólidos, confiables y verdaderamente beneficiosos para la sociedad en su conjunto.