La revolución neolítica representa uno de los cambios más significativos en la historia de la humanidad: la transición de sociedades cazadoras-recolectoras a comunidades agrícolas sedentarias. Tradicionalmente se ha atribuido este cambio a factores antropogénicos y climáticos diversos, pero en años recientes investigaciones sugieren que eventos naturales, como incendios catastróficos y la degradación del suelo, pudieron haber desempeñado un papel crucial en este proceso, especialmente en la región del Levante sur. Esta región, que abarca partes de lo que hoy son Israel, Palestina, Jordania y el Líbano, fue uno de los centros pioneros de la domesticación de plantas y animales. Sin embargo, el entorno natural que facilitó esta transición sigue siendo objeto de debate. El análisis de registros paleoambientales como micro-carbonizados en sedimentos lacustres, isótopos de carbono y estroncio en espeleotemas y fluctuaciones del nivel del Mar Muerto ha revelado sorprendentes evidencias de incendios intensos y erosión masiva del suelo durante el inicio del Holoceno, hace aproximadamente unos 8,000 años.

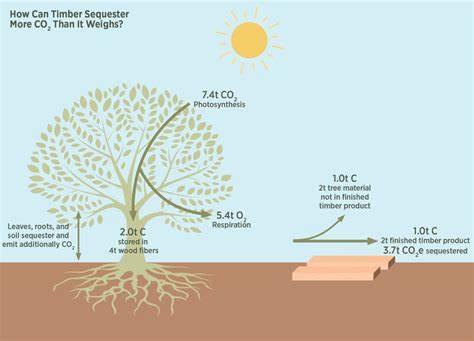

El registro de micro-carbón en núcleos sedimentarios del Lago Hula es especialmente revelador. Durante un periodo estrechamente vinculado a la llamada “revolución neolítica”, los niveles de partículas de carbón aumentaron hasta tres veces respecto a valores normales del Holoceno. Este pico no es un fenómeno aislado, sino que coincide con un fuerte incremento en valores isotópicos de δ13C en los espeleotemas, indicador de una pérdida drástica de vegetación y un cambio en el tipo de plantas predominantes. La ausencia significativa de cubierta vegetal aceleró la erosión, observada a través de reducciones notables en los valores del ratio isótopo 87Sr/86Sr, ya que el suelo fértil y la materia orgánica fueron arrastrados desde las colinas hacia las cuencas sedimentarias. Las causas naturales de este aumento en la incidencia de incendios parecen estar relacionadas con cambios climáticos abruptos que afectaron la intensidad y frecuencia de las tormentas eléctricas secas, especialmente al final de la temporada seca.

Durante la llamada “evento seco y frío de 8.2 ka”, una caída marcada del nivel del Mar Muerto refleja condiciones particularmente áridas. Esto habría incrementado la inflamabilidad de la biomasa, creando un contexto propicio para incendios de gran magnitud. La hipótesis más sólida postula que fue un período de gran radiación solar y la penetración marginal de sistemas climáticos desde regiones áridas al sur, favoreciendo la ocurrencia de tormentas con rayos secos que iniciaron múltiples incendios forestales que arrasaron gran extensión de vegetación. El efecto dominó sobre el suelo fue devastador.

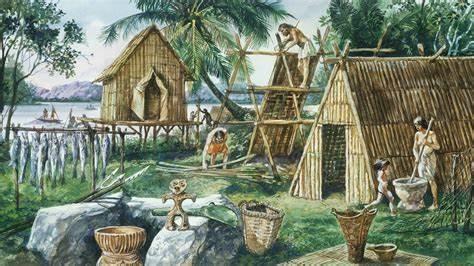

La pérdida de la cubierta vegetal y la exposición al efecto directo del viento y la escorrentía intensa promovieron la degradación y erosión del suelo, reduciendo la capacidad productiva natural de las laderas y obligando a los grupos humanos a adaptarse. En numerosos sitios arqueológicos característicos del neolítico en el Valle de Jordán, como Jericó, Gilgal y Netiv Hagdud, se evidencian asentamientos estratégicamente ubicados sobre acumulaciones de suelo retransportado y enriquecido, en valles y fosas sedimentarias. Estos depósitos resultaron ser más fértiles y fáciles de cultivar, facilitando la práctica de la agricultura extensiva. Así, mientras que las tierras de las colinas sufrieron erosión y degradación, los valles se convirtieron en oasis de productividad agrícola. Este desplazamiento geográfico de las comunidades parece una respuesta directa a un cambio ambiental profundo, ligado a la devastación causada por los incendios y la pérdida del suelo superficial.

No se trata únicamente de una transición cultural o tecnológica voluntaria, sino de una adaptación forzada por un ambiente cambiante e inhóspito. Es importante resaltar que, aunque el uso controlado del fuego por parte de comunidades humanas prehistóricas existía desde al menos el Paleolítico Medio, la escala y magnitud de estos incendios parecen ir más allá de lo que podría haber sido causado únicamente por actividades humanas. La naturaleza sin precedentes y sincronizada con eventos climáticos globales apunta a que el impacto medioambiental fue provocado primordialmente por fenómenos naturales. Este escenario climatológico y ecológico contribuyó a la llamada “revolución agrícola” desde una óptica novedosa: el deterioro ambiental agudo fungió como catalizador para el desarrollo de nuevas estrategias de subsistencia basadas en la agricultura y la domesticación de animales. Los seres humanos tuvieron que desarrollar habilidades cognitivas y sociales para gestionar los recursos limitados y la producción alimentaria en terrenos más estables y fértiles, lo que a su vez impulsó innovaciones tecnológicas y cambios culturales profundos.

Al conjugar evidencias geológicas, isotópicas y arqueológicas, la investigación plantea una lectura integral y compleja de los orígenes de la agricultura. No solo fue el resultado de un plan intencional o un progreso lineal, sino una respuesta dinámica a condiciones ambientales extremas que remodelaron el paisaje y las posibilidades de vida humana. En consecuencia, la revolución neolítica en el levantó sur emerge como un ejemplo paradigmático de cómo el cambio climático y los eventos naturales pueden moldear decisivamente la trayectoria cultural y económica de las sociedades. También es fundamental entender que la regeneración del suelo y la recuperación ecológica tomaron varios siglos, además de que solo con el fin del régimen intenso de incendios fue posible la recolonización gradual de las tierras altas y la expansión de los asentamientos hacia zonas anteriormente devastadas. Estas nuevas perspectivas también ayudan a comprender otros eventos similares en la historia profunda de la humanidad, donde la interacción entre clima, fuego y suelo ha condicionado la evolución cultural.

Reconocer la dimensión ambiental en el surgimiento de la agricultura permite proyectar mejores entendimientos sobre los desafíos actuales del cambio climático, gestión del fuego y conservación de suelos. En definitiva, el vínculo entre incendios catastróficos, degradación de suelos y la revolución neolítica en el Levante sur abre una ventana fascinante hacia los orígenes de nuestra civilización. Nos recuerda que la capacidad de adaptación, innovación y resiliencia humana está íntimamente ligada a la comprensión y manejo del entorno natural, y que muchas de las transformaciones culturales más significativas ocurrieron en respuesta a las fuerzas poderosas y a menudo impredecibles de la naturaleza.