La transición de sociedades cazadoras-recolectoras a comunidades agrícolas sedentarias, conocida como la revolución neolítica, representa uno de los hitos más significativos en la historia humana. Este cambio no solo transformó las formas de subsistencia sino que también marcó el inicio de la gestión del paisaje de manera sistemática. En la región del Levante sur, ubicada en lo que hoy es Israel, Jordania y territorios circundantes, la revolución neolítica surgió en un contexto ambiental y climático altamente dinámico. Investigaciones recientes sugieren que incendios catastróficos naturales y la degradación acelerada del suelo pudieron haber jugado un papel crucial en este proceso, influenciando la manera en que los humanos interactuaron con su entorno y facilitaron el desarrollo de la agricultura. El medio ambiente del Levante durante el Holoceno temprano, hace aproximadamente entre 10,000 y 7,500 años, estuvo marcado por un episodio climático seco coincidente con el evento frío y seco conocido aproximadamente a 8,200 años antes del presente.

Este episodio estuvo caracterizado por niveles de agua reducidos en el Mar Muerto y evidencia paleoclimática que indica condiciones áridas y prolongadas sequías. Paralelamente, hay registros sedimentarios procedentes de lagos antiguos y depósitos fluviales que revelan grandes pulsos de partículas de micro-carbón, señal clara de incendios extensos que afectaron enormes áreas de vegetación. Estos incendios no parecen haber sido exclusivamente de origen humano. De hecho, la evidencia isotópica y sedimentaria apunta a que una explosión en la frecuencia e intensidad de rayos secos producto de tormentas eléctricas contribuyó a la ignición rápida y generalizada de la biomasa. Estas tormentas, combinadas con vegetación seca causada por condiciones climáticas adversas, resultaron en una serie de incendios catastróficos que eliminaron la mayor parte de la cubierta vegetal local y aceleraron la erosión del suelo.

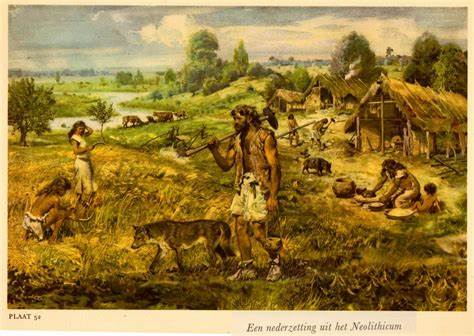

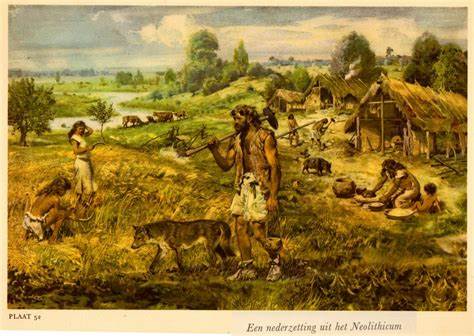

La pérdida significativa de vegetación y la erosión resultante dejaron los suelos superficiales expuestos y vulnerables, lo que redujo considerablemente la fertilidad y estabilidad del terreno en las laderas de las colinas. Como resultado, los suelos fueron transportados desde las pendientes hacia valles y depresiones a través de procesos de erosión hídrica y gravedad, acumulándose en lo que hoy se denominan trampas sedimentarias. En estas áreas, los suelos reactivados, enriquecidos y profundizados, presentaban condiciones más favorables para la agricultura incipiente. Este fenómeno natural produjo una redistribución de recursos vitales como el agua y nutrientes, determinando la localización de los primeros asentamientos neolíticos. Importantes sitios arqueológicos como Jericó, Gilgal y Netiv Hagdud muestran evidencias claras de que sus pobladores eligieron emplazamientos sobre estas acumulaciones sedimentarias fértiles y ricas en agua, en lugar de las colinas erosionadas y pedregosas.

Esto indica que las condiciones ambientales y geomorfológicas configuraron la distribución y concentración de las primeras comunidades agrícolas. Al mismo tiempo, el registro isotópico de carbono en espeleotemas (depósitos minerales en cuevas) indicó un marcado aumento en los valores de δ13C, asociable con la reducción de vegetación C3 (plantas típicas de bosques y zonas húmedas) y la proliferación potencial de gramíneas C4 adaptadas a condiciones más secas y abiertas. Este cambio refleja un ecosistema que pasó de ser boscoso a un ambiente más abierto, probablemente favorecido por la recurrencia de incendios, que a su vez promovió especies vegetales más resistentes al fuego y las condiciones xerófitas. La repercusión de este cambio ambiental fue doble: por un lado, la degradación y pérdida de suelos y de bosque causó un impacto negativo en los recursos tradicionales de forrajeo; por otro, generó una presión que pudo haber impulsado a las sociedades humanas a innovar y adoptar prácticas agrícolas que garantizaran la seguridad alimentaria y la sostenibilidad en un entorno cambiante y menos predecible. Así, la necesidad de asegurar fuentes estables de alimentos bajo condiciones de estrés ambiental pudo haber sido un factor catalizador para el desarrollo de la agricultura y la domesticación tanto de plantas como de animales.

Asimismo, los registros arqueológicos y ambientales muestran que durante el periodo crítico entre 8,800 y 7,500 años antes del presente hubo una concentración notable de grandes aldeas neolíticas en las zonas aluviales o en las cuencas donde se depositaron los suelos erosionados, lo cual confirma la relación directa entre las condiciones ambientales inducidas por incendios catastróficos y la organización espacial del asentamiento humano. Contrariamente a la idea de que los primeros humanos neolíticos hayan sido los principales iniciadores de estos incendios, las evidencias apuntan a que el aumento de la actividad incendiaria fue principalmente un fenómeno natural amplificado por cambios climáticos ligados a la radiación solar y la circulación atmosférica. En particular, la migración hacia el norte de sistemas climáticos más secos y tormentas eléctricas fue responsable de aumentar la frecuencia de incendios naturales, como ocurrió durante el llamado Holocene Humid Period y el evento seco de 8.2 ka. Solo más tarde, los humanos adaptaron el uso del fuego como herramienta de manejo de paisaje en prácticas controladas, tales como la quema destinada a favorecer ciertos tipos de vegetación o claros para la agricultura.

Es interesante destacar que el patrón de degradación del suelo y concentración de asentamientos se mantuvo durante la mayor parte del Neolítico y que fue un proceso gradual más que un evento abrupto, aunque el pico de incendios y erosión ocurrió en un lapso relativamente corto. Esto implica que los cambios ambientales y culturales estuvieron intrínsecamente ligados y evolucionaron juntos, promoviendo transformaciones en las prácticas sociales, tecnológicas y económicas. Además, estudios paleontológicos muestran que la disminución de la cubierta vegetal y la pérdida de suelo también provocaron cambios significativos en la biodiversidad local, modificando la fauna y flora presentes, lo que pudo haber afectado las estrategias de subsistencia y alentado la transición a un modo de vida basado en la producción más que en la recolección. En definitiva, la síntesis de registros sedimentarios, isotópicos, arqueológicos y paleoclimáticos permite establecer que los incendios catastróficos naturales y la degradación del suelo fueron impulsores importantes, aunque no exclusivos, de la revolución neolítica en el Levante sur. Estas condiciones establecieron un contexto propicio en el que las sociedades humanas, enfrentando desafíos ambientales inéditos, se vieron impulsadas a innovar, desarrollar la agricultura y construir asentamientos permanentes.