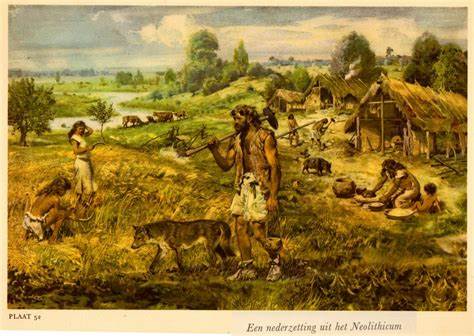

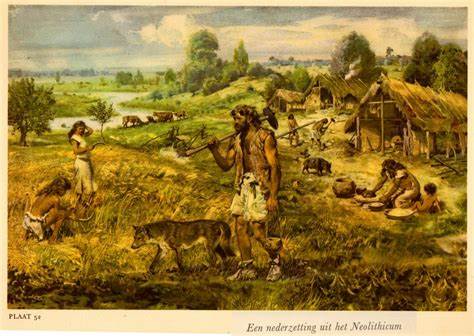

La Revolución Neolítica representa uno de los hitos más trascendentales en la historia de la humanidad, marcando el paso definitivo desde sociedades de cazadores-recolectores hacia comunidades agrícolas asentadas. Tradicionalmente, este cambio se ha atribuido principalmente a factores culturales y evolutivos propios de la especie humana; sin embargo, investigaciones recientes sugieren que el contexto ambiental y climatológico pudo jugar un papel mucho más activo y determinante de lo que se creía. En particular, el Levante Sur, una región clave para el origen de la agricultura, experimentó un episodio de incendios catastróficos y degradación severa del suelo durante el Holoceno temprano, que pudo haber provocado cambios significativos en el entorno natural y, en consecuencia, en los modos de vida humanos. Analizar este vínculo permite comprender mejor cómo las condiciones ambientales extremas influyeron en el surgimiento de prácticas agrícolas y asentamientos permanentes hace aproximadamente 8.200 años.

La evidencia proviene de múltiples fuentes paleoclimáticas y sedimentarias, entre ellas el análisis de microcarbón en sedimentos lacustres, estudios isotópicos sobre espeleotemas (formaciones mineralógicas de cuevas), registros de fluctuaciones del nivel del Mar Muerto y dataciones por luminiscencia de suelos antiguos. Estos datos reconstruyen un panorama donde un aumento extraordinario en las partículas de carbón coincide con indicadores de fuerte erosión de la cubierta vegetal y pérdida de suelo en las laderas. Dicho fenómeno se produce durante un periodo conocido como el evento seco y frío de los 8.2 mil años antes del presente, asociado a una caída notoria en el nivel del Mar Muerto, reflejando un episodio climático seco en la región. Junto a esto, se detecta un cambio isotópico en los espeleotemas, reflejo de la reducción de la vegetación y la capa fértil en las zonas circundantes a las cuevas estudiadas.

El origen de estos incendios catastróficos parece estar relacionado con un aumento de tormentas eléctricas secas, un tipo de fenómeno meteorológico caracterizado por abundantes rayos pero escasa o nula precipitación, capaz de encender fuegos en las áreas con biomasa seca. La influencia de la radiación solar a nivel orbital habría propiciado la penetración marginal de sistemas climáticos más australes hacia el Levante Sur, generando esta situación de aumento en la actividad de rayos y, por ende, una mayor frecuencia e intensidad de incendios. Esta hipótesis se refuerza al considerar el hecho de que en el Levante, dado su clima mediterráneo y biomasa, el fuego ya había sido un agente natural tradicionalmente recurrente, pero nunca se habían registrado episodios con niveles tan extremos como los detectados en este intervalo. Esta cadena de eventos ambientales tuvo un profundo impacto en el paisaje. Las intensas quemas redujeron la cobertura vegetal arbórea y arbustiva, dejando la tierra desprotegida y susceptible a la erosión hídrica y eólica.

Como resultado, los suelos superficiales fueron arrastrados de las pendientes hacia zonas bajas, concentrándose en valles y cuencas. Curiosamente, estas acumulaciones de suelo re-elaborado, más ricas y fértiles, resultaron ser los lugares donde se desarrollaron grandes asentamientos neóticos. En localidades como Jericó, Gilgal y Netiv Hagdud, las primeras comunidades agrícolas eligieron instalarse justamente sobre estos depósitos de suelo reformado. Esta elección obedeció probablemente a la disponibilidad de tierras cultivables más extensas y fáciles de trabajar, en contraste con las laderas empobrecidas y erosionadas. Desde una perspectiva arqueológica, este cambio en la distribución de las poblaciones coincide con el desarrollo de prácticas agrícolas y la domesticación de plantas y animales, actividades que necesitaban de territorios estables y cultivables.

La pérdida generalizada de suelos fértiles en las colinas y la transformación radical del ecosistema llevaron a que las comunidades neolíticas adaptaran sus estrategias de subsistencia, desplazándose a los valles y favoreciendo la agricultura sedentaria como una respuesta indispensable al nuevo escenario ambiental. Asimismo, el papel del fuego durante la Revolución Neolítica fue ambivalente. Por un lado, existen evidencias de manejo intencional del fuego para modificar el paisaje, como quemas controladas para favorecer el crecimiento de determinados pastos útiles para la alimentación animal o la recolección. Por otro lado, la magnitud y persistencia de los incendios detectados indican que gran parte fueron de origen natural, resultado de condiciones climáticas extremas. El dominio humano de la tecnología del fuego ya estaba establecido en el Levante desde hace cientos de miles de años, pero en este contexto particular, los fuegos fuera de control asociados a tormentas eléctricas secas instauraron un régimen de fuego más intenso y repetitivo.

Al analizar los registros fósiles y sedimentarios, se observa que los incendios alcanzaron un pico notable alrededor de los 8.200 años antes del presente, coincidiendo con una disminución en la diversidad vegetal y el aumento de praderas de gramíneas propias de ecosistemas tipo sabana. La transición ecológica estuvo marcada por un declive significativo de las plantas C3, típicas de bosques y vegetación densa, y un predominio mayor de gramíneas y plantas adaptadas a condiciones más secas y abiertas. Estos cambios también son reflejados en la composición isotópica del carbono en los espeleotemas y suelos, evidenciando que la vegetación perdió cobertura y diversidad. De manera paralela, el registro histórico de niveles lacustres confirma que la sequía fue intensa y prolongada, con un notable descenso en la cuenca del Mar Muerto, marcando un déficit hídrico severo.

Esta condición climática adversa actuó como factor agravante para la pérdida de suelo y la vulnerabilidad del ecosistema frente a la ignición frecuente de incendios. Este modelo ambiental-fuego-degradación incide en el entendimiento de la Revolución Neolítica como un proceso no solo cultural sino profundamente ligado a la dinámica natural del medio ambiente. Las condiciones extremas actuaron como un catalizador que forzó a las sociedades humanas a innovar y buscar nuevas formas de subsistencia. La agricultura, intensificación del uso del suelo y asentamientos permanentes pueden entenderse como estrategias adaptativas para garantizar la seguridad alimentaria en un entorno cada vez más hostil y transformado. Además, estas conclusiones desafían la visión antropocéntrica que sostiene que la crisis ambiental fue causada principalmente por la acción humana.

Más bien, la evidencia apunta hacia un escenario donde eventos climáticos y fenómenos naturales, como las tormentas eléctricas secas y la radiación solar elevada, desencadenaron grandes incendios y procesos de erosión y degradación del suelo. En consecuencia, la presión ambiental impulsó a la humanidad a nuevas conductas sociales y tecnológicas, en la que la agricultura emergió como respuesta integral y necesaria. El reconocimiento de este vínculo también tiene implicaciones para la comprensión de la relación entre el ser humano y el fuego a lo largo de la historia. Aunque se sabe que las sociedades del Levante poseían el control del fuego desde tiempos remotos, la dinámica descontrolada y natural del fuego representó un desafío ecológico que modificó para siempre el paisaje y las posibilidades económicas y sociales de las comunidades humanas. En la actualidad, el estudio de estos acontecimientos no solo nos aporta conocimiento sobre el pasado remoto sino que también sirve para reflexionar sobre el impacto del cambio climático y los incendios en los ecosistemas modernos.

La gestión del fuego, la preservación del suelo y la adaptación a condiciones ambientales cambiantes resultan temas de relevancia constante, especialmente en regiones con climas mediterráneos y semiáridos como el Levante. En resumen, la evidencia científica sostiene que la Revolución Neolítica en el Levante Sur no fue únicamente producto de la evolución cultural humana, sino que estuvo profundamente influida por un episodio de incendios catastróficos naturales y la consiguiente degradación del suelo. Estas condiciones ambientales adversas alteraron el paisaje y restringieron las posibilidades de vida en las laderas, obligando a la concentración humana en los valles donde el suelo fértil, acumulado tras la erosión, facilitó el desarrollo de la agricultura y las primeras aldeas sedentarias. Este ciclo entre clima, fuego, suelo y sociedad ilustra la compleja interacción entre el medio natural y la evolución humana, mostrando cómo factores externos al control directo del hombre pueden moldear el rumbo histórico de la humanidad.