Durante milenios, la humanidad ha estado íntimamente ligada a su entorno natural, moldeando y adaptándose a paisajes que a menudo cambiaban drásticamente por causas tanto naturales como humanas. En el contexto del Levante, región crucial en la historia de la humanidad por ser uno de los centros originarios de la agricultura, recientes investigaciones sugieren que una combinación de incendios catastróficos y la degradación del suelo pudo haber jugado un papel fundamental en la transformación social conocida como la revolución neolítica. Este complejo evento, que marcó el paso de comunidades de cazadores-recolectores a sociedades agrícolas sedentarias, ha sido tradicionalmente atribuido a factores culturales y climáticos; sin embargo, la evidencia geológica y paleoambiental está arrojando luz sobre la posible influencia de perturbaciones ambientales abruptas y severas en esta transición. El estudio de sedimentos acumulados en distintos puntos del Levante, desde el lago Hula hasta el valle del Jordán y las colinas backbone cercanas a Jerusalén, pone en evidencia un aumento pronunciado y concentrado de partículas microscópicas de carbón entre aproximadamente 10,000 y 8,000 años antes del presente. Estas micropartículas de carbón indican la ocurrencia de incendios intensos que afectaron amplias áreas de vegetación.

La reconstrucción de esta fase se complementa con análisis isotópicos –tanto de estroncio como carbono– realizados sobre espeleotemas, depósitos minerales de cuevas que capturan señales del ambiente superficial, incluyendo cambios en la cubierta vegetal y en la calidad del suelo. La confluencia de estas evidencias señala un escenario en el que aumentó la frecuencia y gravedad de incendios naturales, probablemente desencadenados por tormentas secas con alta actividad eléctrica y bajas precipitaciones, en un contexto climático marcado por la llamada "evento frío y seco de 8.2 ka." Esta situación propició la pérdida generalizada de vegetación, tanto arbórea como herbácea, y la consiguiente erosión del suelo, especialmente en las laderas de las colinas. El material erosionado fue transportado hacia los valles y cuencas sedimentarias, generando acumulaciones significativas de suelos retransportados que crearon nuevos espacios fértiles con propiedades hidrológicas favorables para el cultivo.

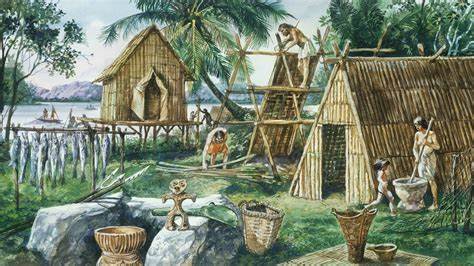

Este proceso natural, aunque devastador para los ecosistemas originales, pudo haber sido un catalizador para la aparición de prácticas agrícolas. Las comunidades humanas, que se enfrentaban a la reducción de recursos naturales en las pendientes erosionadas, encontraron en los suelos acumulados de los valles un medio fértil para establecer asentamientos permanentes y comenzar la domesticación de plantas y animales. Así, el cambio en el paisaje impuesto por incendios a gran escala y sequías pudo haber sido un factor que empujó a las sociedades nómadas a adoptar un estilo de vida sedentario y agrícola, en vez de una simple respuesta cultural o tecnológica. Asimismo, la concentración de estos sedimentos ricos en nutrientes en cuencas y áreas bajas facilitó el desarrollo de algunos de los primeros asentamientos neolíticos conocidos, como los sitios arqueológicos de Jericó y Gilgal, que se ubicaron en proximidad a estas formaciones de suelos re-depositados. La relación espacial entre las áreas de acumulación de suelo y los asentamientos tempranos refuerza la hipótesis de que las condiciones ambientales moldaron las decisiones humanas, en una dinámica de retroalimentación entre paisaje y cultura.

Si bien los incendios han sido usados por humanos como herramienta para el manejo del paisaje desde épocas muy antiguas, la evidencia isotópica y sedimentaria sugiere que durante el auge de estos eventos catastróficos en el Holoceno temprano, su origen fue eminentemente natural. La intensidad y extensión de las quemas habría superado lo que se podría atribuir a un manejo humano localizado, lo que además plantearía un escenario de presión ecológica que forzó el replanteamiento de las estrategias de subsistencia. Este enfoque propone un paradigma donde la revolución neolítica no se entiende únicamente como una invención tecnológica o una iniciativa cultural, sino como un proceso complejo en el que intervienen variables climáticas abruptas, cambios en la disponibilidad y calidad del suelo, y transformaciones en la dinámica de los ecosistemas, que en conjunto desencadenaron innovaciones adaptativas humanas. También se debe considerar que la erosión y pérdida de suelo representaron un problema significativo para el equilibrio ambiental a largo plazo. La desaparición de la cubierta vegetal incrementó la susceptibilidad de las tierras a la erosión hídrica y eólica, afectando la capacidad natural del paisaje para sostenerse.

Sin embargo, el mismo proceso que degradaba las tierras elevadas proporcionó sedimentación y nutrientes en las cuencas, favoreciendo ecosistemas tipo sabana y facilitando ciertos cultivos de gramíneas y plantas herbáceas que fueron base para la agricultura inicial. Los estudios de espeleotemas revelan cambios isotópicos de carbono que indican alteración en la composición de la vegetación, con reducción de plantas C3 típicas de bosques y aumento relativo de especies de pastos C4 adaptadas a condiciones más secas y abiertas. Esta alteración vegetal refleja la transformación del paisaje en respuesta a los incendios y condiciones climáticas más áridas, que a su vez impactó la disponibilidad de recursos para las comunidades humanas. Además, la variabilidad climática y las fluctuaciones en los niveles de agua del Mar Muerto durante este período apuntan a que los sistemas hidrológicos regionales sufrieron estrés, acentuando la sequedad y las condiciones propicias para incendios naturales. Estos episodios de estrés ambiental pudieron coincidir con la pérdida de cobertura vegetal y la erosión de suelos, creando un ciclo donde las perturbaciones se reforzaban mutuamente.

El fenómeno descrito no es exclusivo del Holoceno temprano sino que también se observa en períodos interglaciares anteriores, como el MIS 5e, donde patrones similares de incendios masivos y erosión de suelos aparecen reflejados en diversas proxies paleoclimáticos. Esto sugiere que episodios de degradación ambiental inducidos por factores climáticos pueden haber sido recurrentes y con impactos profundos en la relación entre humanos y su entorno. La comprensión de la interacción entre catástrofes naturales como incendios y la evolución de sociedades humanas primordiales abre un campo multidisciplinario donde geociencias, arqueología y paleoclimatología convergen para reconstruir escenarios complejos de cambio cultural y ambiental. A través de esta perspectiva, el papel activo del ambiente como agente en la configuración de la historia humana recibe un mayor reconocimiento. En resumen, la evidencia disponible sostiene que un período de incendios intensos, provocado principalmente por causas naturales asociadas a cambios climáticos y a un incremento en tormentas secas con rayos, provocó una drástica degradación del suelo y eliminación de la cobertura vegetal en el Levante durante el Holoceno temprano.

Este escenario ambiental extremo posiblemente actuó como un estímulo que condujo a los grupos humanos a establecerse en nuevas áreas sedimentarias fértiles y desarrollar el cultivo sistemático, sentando las bases para la revolución neolítica y la emergencia de la agricultura sedentaria en la región. Este entendimiento revisado de la revolución neolítica enfatiza la necesidad de considerar las interrelaciones entre eventos naturales catastróficos y procesos sociales, reconociendo que el bienestar y avance humano muchas veces se encuentran estrechamente ligados a la dinámica medioambiental y sus variaciones, que no siempre son lineales ni predecibles.