En los últimos años, la reproducibilidad ha emergido como un tema crítico en la ciencia contemporánea, especialmente en el campo biomédico. Esta preocupación apunta a un aspecto fundamental del método científico: la capacidad de repetir un experimento y obtener resultados similares que validen las conclusiones originales. Sin embargo, un reciente esfuerzo colectivo en Brasil ha puesto en evidencia el alcance de las dificultades para replicar numerosos estudios biomédicos publicados en el país, revelando dimensiones preocupantes sobre la fiabilidad de la generación de conocimiento científico. El proyecto brasileño de reproducibilidad, una iniciativa sin precedentes lanzada en 2019, coordinada desde la Universidad Federal de Río de Janeiro, congregó a más de 50 equipos de investigación distribuidos en 56 laboratorios a lo largo del país. Cerca de 213 científicos trabajaron colaborativamente durante la pandemia de COVID-19 para revisar una selección aleatoria de estudios que aplicaban tres técnicas experimentales comunes en biomedicina: ensayos de metabolismo celular, amplificación genética y pruebas de laberintos en roedores.

Esta elección metodológica, basada en la identificación de métodos prevalentes en la producción científica brasileña más que en áreas específicas de investigación o impacto académico, fue clave para involucrar una amplia representación de laboratorios capacitados para reproducir los experimentos seleccionados. Los resultados fueron contundentes e invitan a una reflexión profunda. De sesenta artículos revisados, se realizaron 97 intentos válidos de replicación correspondientes a 47 experimentos distintos. Sin embargo, sólo el 21% de esos estudios cumplieron con al menos la mitad de los criterios establecidos para considerarse replicables. Parte de estos criterios incluían si al menos la mitad de los intentos de replicación mostraban resultados estadísticamente significativos en la misma dirección que el estudio original.

Además, un hallazgo llamativo fue la observación de que el tamaño del efecto en los estudios originales era, en promedio, un 60% mayor que en las replicaciones. Esto indica una tendencia extendida a sobreestimar la magnitud de los resultados en los estudios originales, un fenómeno que puede contribuir a la crisis de confianza en la literatura biomédica y, por extensión, en la investigación científica global. Estos datos no solo corroboran una problemática que ha sido reportada en evaluaciones previas alrededor del mundo, sino que además aportan un enfoque nacional específico para Brasil, destacando la necesidad urgente de fortalecer las estructuras científicas y metodológicas internas. Como señala Mariana Boechat de Abreu, investigadora de metaciencia y coordinadora del proyecto, este análisis abre una puerta para comenzar a implementar reformas desde adentro, incluyendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad, la transparencia y la reproducibilidad de la ciencia brasileña. El proyecto no estuvo exento de dificultades: la pandemia generó retos logísticos que impactaron la coordinación y la ejecución de las replicaciones, mientras que las diferencias metodológicas y de interpretación en los laboratorios participantes hicieron que la armonización de procedimientos fuera una tarea compleja, comparable a transformar a múltiples "bandas de garaje" en una orquesta sincronizada.

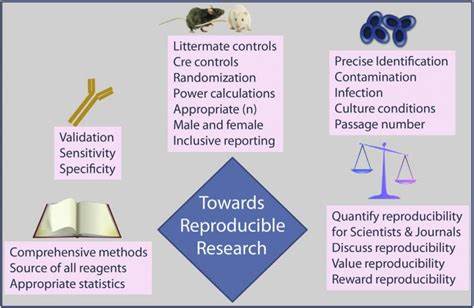

Más allá de estas barreras, el esfuerzo colaborativo representó un experimento social y científico que pone en evidencia la importancia de la cultura científica compartida y la estandarización de protocolos para garantizar la reproducibilidad. Los autores del estudio también destacan que su enfoque en reproducir resultados basados en métodos en lugar de en las áreas temáticas de los artículos permite un análisis más generalizable sobre las prácticas biomédicas. A largo plazo, esta estrategia puede contribuir a detectar patrones comunes de error o sesgo que afectan múltiples disciplinas y propiciar la generación de políticas que mejoren el rigor científico en diversas áreas. Este proyecto se enmarca dentro de un movimiento global por la ciencia abierta y mayor transparencia, con iniciativas que buscan promover la publicación de datos en bruto, la adopción de preregistros y análisis más rigurosos para evitar prácticas como el p-hacking o el sesgo de publicación. En ese sentido, Brasil aparece como un ejemplo relevante para América Latina, trayendo a la conversación pública una problemática que afecta la credibilidad y el impacto de la investigación biomédica en todo el mundo.

Los hallazgos de este esfuerzo también invitan a repensar el enfoque hacia la evaluación académica y la recompensa científica. Un sistema que premia la cantidad de publicaciones o el impacto mediático de los estudios sin considerar la replicabilidad puede estar incentivando prácticas que distorsionan la calidad y la utilidad real de los resultados científicos. La replicación como valor fundamental necesita ganar terreno y ser integrada en los procesos de financiamiento, revisión por pares y formación de científicos. En conclusión, el proyecto brasileño de reproducibilidad no solo saca a la luz la dificultad de validar muchos estudios biomédicos, sino que también ofrece una hoja de ruta para promover un cambio cultural y estructural en la ciencia. La replicación debe consolidarse como pilar para la confianza pública en la investigación, para la optimización de recursos y para el avance científico genuino.

La lección es clara: solo mejorando la transparencia, la metodología y el compromiso ético con la reproducibilidad se podrá fortalecer la investigación biomédica, no solo en Brasil sino en todo el mundo.