La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en diversos sectores ha generado un amplio debate sobre el futuro del trabajo. Aunque mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que la IA reemplace puestos laborales, una preocupación emergente y menos discutida es que la IA no tome nuestros trabajos actuales, es decir, que no los transforme ni los libere para nuevas posibilidades creativas y humanas. Esta idea, aparentemente paradójica, plantea una reflexión profunda sobre cómo está configurándose realmente la integración de la IA en la economía y la sociedad. En un mundo ideal, el avance tecnológico debe liberarnos de las tareas repetitivas, mecánicas y rutinarias, permitiendo que las personas se enfoquen en actividades genuinamente humanas, como la creatividad, el pensamiento crítico, el bienestar y las relaciones sociales. Este enfoque promueve un futuro donde las personas puedan planificar, diseñar, revisar y automatizar procesos con ayuda de la IA, pero con plena libertad para vivir experiencias que la automatización no puede replicar.

Sin embargo, la realidad es más compleja y cuanto más nos acercamos a la integración masiva de la IA, más se evidencia una posible traba sistémica que podría impedir que nuestros empleos evolucionen o sean reemplazados por nuevas formas de trabajo significativo. En lugar de liberar tiempo y promover la innovación humana, es posible que la IA termine profundizando las desigualdades, concentrando la riqueza y limitando el acceso equitativo a los beneficios de la tecnología. Uno de los grandes riesgos viene de la estructura económica y social tradicional que gira entorno a la captura de valor mediante la intermediación. En vez de un progreso distributivo donde la automatización beneficia a todos, podemos observar un escenario en el que pocas corporaciones o individuos controlan la tecnología y el acceso a esta, maximizado sus ganancias a costa de limitar los beneficios de la IA para el resto de la sociedad. Este fenómeno ya se ve reflejado en prácticas como la gestión de plataformas digitales que quieren mantener el control absoluto de los contenidos generados por usuarios y moderadores, quienes trabajan gratis o por salarios mínimos.

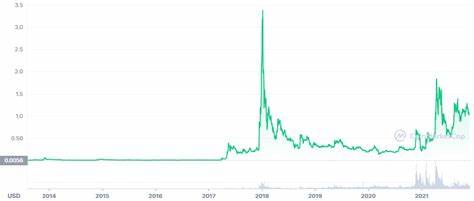

También en mercados donde los recursos para la computación de IA son acaparados para ser revendidos a precios inflados o controlados mediante regulaciones restrictivas, bloqueando el acceso democrático a la innovación. Además, la preocupación va más allá del acceso a los recursos tecnológicos; involucra la distribución de la riqueza y la equidad en un contexto de automatización avanzada. La automatización no solo puede eliminar empleos, sino también destruir la demanda de trabajo remunerado si un número creciente de personas queda sin poder adquisitivo ni medios para acceder a bienes y servicios básicos. Esta tensión entre oferta y demanda puede desencadenar problemas macroeconómicos graves, donde la economía entre en ciclos negativos de deflación por falta de liquidez en las manos de los consumidores, aunque la capacidad productiva aumente o se mantenga. Esta realidad económica es compleja y ha sido estudiada bajo teorías clásicas que analizan el colapso de economías por desequilibrios en la circulación del dinero y la incapacidad para asignar valor objetivamente.

En este contexto, la integración de la IA debe ser abordada desde una perspectiva que contemple no solo el avance tecnológico sino una reorganización social y económica profunda. La verdadera pregunta no es si la IA reemplazará los empleos actuales, sino si la sociedad podrá adaptarse para asegurar que la automatización genere beneficios reales, equitativos y duraderos para todos los individuos. La discusión también toca la naturaleza del trabajo humano. Aunque la IA puede ocupar tareas digitales y automatizar procesos intelectuales, la infraestructura física, los servicios esenciales y otras labores que requieren presencia humana siguen siendo fundamentales para la sociedad. Esto sugiere que, por ahora, la IA disruptiva se concentra en el espacio digital, pero con evidente crecimiento hacia la industria y manufactura automatizada que también afecta puestos tangibles.

La información y los datos también son una moneda de cambio en esta dinámica. Las grandes compañías de IA acumulan volúmenes masivos de datos proporcionados incluso por usuarios que aceptan términos poco favorables para competir en el ecosistema digital. Esto crea una dependencia tecnológica y una perpetuación del poder concentrado, dificultando que nuevas fuerzas laborales surjan para aprovechar plenamente la automatización. Desde otro ángulo, no debemos subestimar la importancia de una educación que promueva el pensamiento crítico, la filosofía y el análisis profundo para preparar a las personas a enfrentar estos retos. Una sociedad bien informada y capaz de pensar críticamente puede exigir mejores regulaciones, modelos económicos alternativos y participar activamente en la construcción de un futuro donde la IA no sea una amenaza sino un motor de progreso humano.

En resumen, la preocupación central no es el miedo tradicional a perder empleos frente a la automatización, sino la inquietud profunda de que la IA no transforme realmente los trabajos que realizamos, ni nos libere para vivir plenamente nuestra humanidad. Sin un sistema que distribuya de manera justa los frutos de la automatización y un marco social alineado con estos cambios, corremos el riesgo de perpetuar estructuras obsoletas, incrementar desigualdades y privar a las futuras generaciones de un futuro mejor. El verdadero desafío está en planificar y construir los puentes necesarios para que la automatización potencia el tiempo y las capacidades humanas en vez de someterlas a sistemas que solo buscan maximizar beneficios concentrados. Solo así será posible avanzar hacia una coexistencia sostenible entre humanos y máquinas, en la que el trabajo evolucione y el ser humano recupere su papel protagonista, creativo y libre.