En la sociedad actual, donde el feminismo ha avanzado considerablemente en la reivindicación de derechos, persiste una paradoja inquietante respecto a la percepción del cuerpo femenino. A pesar de tanto progreso, se sigue tratando al cuerpo de la mujer como un problema, un obstáculo o un defecto a corregir, cuando en realidad es un elemento esencial y valioso de la experiencia humana que merece ser celebrado y respetado. Este problema surge con fuerza cuando se analiza la fertilidad femenina y la manera en que la sociedad y el sistema capitalista buscan manipularla o invisibilizarla bajo el pretexto de ofrecer más opciones o libertad a las mujeres. Sin embargo, en el fondo, esta lógica a menudo perpetúa estructuras opresivas y legitima la explotación de los cuerpos femeninos. Una lección fundamental y profunda que muchas mujeres, especialmente las jóvenes, tardan en comprender es que el cuerpo femenino no es el problema.

El verdadero problema radica en las estructuras sociales, económicas y culturales que constriñen, regulan y, en ocasiones, explotan esa corporalidad con fines ajenos a su bienestar. La femineidad, el hecho de ser mujer, ha sido erróneamente equiparada con limitación, debilidad e inferioridad. Esto ha provocado un rechazo hacia la femineidad misma, promoviendo la idea de que para acceder a oportunidades o al reconocimiento social es necesario “ser menos mujer”. Esta resistencia hacia la identidad femenina adopta diversas formas. Por ejemplo, muchas mujeres llegan a cuestionar e incluso a desconectarse de su propio cuerpo o de la experiencia compartida con otras mujeres.

Se crean discursos en los que la palabra “mujer” parece tener una carga negativa que hay que liberar de la “femineidad” real que representa. Es común confundir la lucha contra la explotación de los cuerpos femeninos con el simple acto de reconocer su existencia y sus particularidades. Esto es un error profundo que impide el avance genuino hacia la igualdad. El feminismo académico y mediático, en ocasiones, ha caído en un callejón sin salida, negando la existencia de la diferencia biológica entre los sexos bajo la narrativa de que solo se trata de una construcción social. Esta posición limita el potencial de la lucha feminista porque al negar el cuerpo femenino se niega también la experiencia vivida y las necesidades específicas de las mujeres.

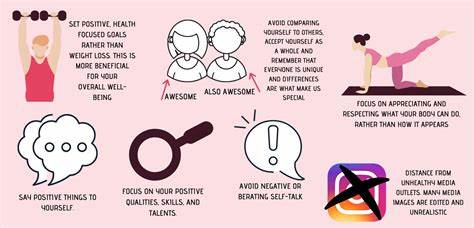

Por ejemplo, el mensaje de “aceptación corporal” que se promueve con tanta fuerza es, en muchos casos, limitado y selectivo: se alienta a la mujer a aceptar su cuerpo, salvo cuando se trata de aceptar que es un cuerpo femenino, con todas las características y ciclos que ello implica. Es entonces cuando se permite la intervención, modificación o hasta supresión de esa corporalidad para ajustarla a los dictados patriarcales. Un ejemplo contemporáneo de esta problemática es la práctica de congelar óvulos por razones sociales o de estilo de vida en lugar de por problemas médicos concretos. Esta práctica ha sido vendida como una forma de empoderamiento, una manera de que las mujeres tomen el control de sus cuerpos y de sus decisiones reproductivas, alejándose del “reloj biológico” que tradicionalmente se asocia con la opresión femenina. Sin embargo, cuando analizamos las cifras y las experiencias reales, surge una imagen mucho menos alentadora.

La tasa de éxito de los nacimientos vivos a partir de óvulos congelados antes de los 35 años ronda el 26 %, lo que no garantiza seguridad ni control absoluto sobre el futuro reproductivo. Más allá de la eficacia médica, es fundamental preguntarse a quién beneficia este tipo de tecnologías reproductivas y qué mensaje se está transmitiendo respecto a la fertilidad femenina. Parece que se fomenta una lógica en la que las mujeres deben aplazar y adaptar la maternidad a las exigencias de un mercado laboral patriarcal que no ofrece verdaderas facilidades para combinar la carrera profesional y la maternidad, sino que, más bien, la invisibiliza o la considera un obstáculo o una molestia. En este contexto, las empresas que ofrecen beneficios para la congelación de óvulos a sus empleadas pueden estar incitando indirectamente a que las mujeres pospongan o deleguen la maternidad, dejando el cuidado y la crianza en un plano secundario o incluso fuera de la mirada social. Este fenómeno puede ser visto como una forma de coerción velada, una manera de forzar a las mujeres a ajustarse a un modelo laboral que no está diseñado para sus realidades biológicas ni familiares.

Ocultamente, se legitima así la externalización del trabajo reproductivo, una tendencia que históricamente ha recaído en mujeres menos privilegiadas o en otras generaciones, creando nuevas formas de explotación. No se trata de aconsejar a todas las mujeres que tengan hijos jóvenes ni de presionar a nadie a reproducirse según un calendario biológico rígido. Esta cuestión es profundamente personal y depende de múltiples circunstancias. Lo que se pone en cuestión es la falta de reconocimiento y valoración social, institucional y económica del cuerpo reproductivo femenino. Resulta paradójico que valorar al cuerpo de la mujer tanto como un proyecto de desarrollo profesional como humano suponga a menudo ser etiquetada o acusada de estar aliada con posturas pronatalistas o conservadoras.

Así, se genera un clima en el que para resistir la explotación, algunas corrientes feministas terminan negando o minimizando las particularidades de los cuerpos femeninos en lugar de celebrarlas y protegerlas. Este rechazo hacia la feminidad es otro frente donde la presión social induce a las mujeres a verlo como un defecto o una carga, fomentando una alienación que impide articular estrategias políticas y sociales basadas en el respeto y la igualdad real. Es necesario también diferenciar entre las limitaciones biológicas esenciales, como la necesidad de un tiempo para la gestación y crianza, frente a las limitaciones sociales y estructurales impuestas por una organización económica y cultural que no se adapta a las necesidades humanas. No es el hecho de ser mujer lo que restará opciones, sino la falta de instituciones adecuadas que apoyen la maternidad, que compartan las responsabilidades familiares, y que permitan asumir estos procesos sin perder derechos o oportunidades. Existen movimientos feministas que han planteado una visión alternativa, comprometida y creativa, que defiende la ampliación y mejora de opciones para las madres jóvenes o solteras, que valoran la maternidad como una experiencia digna y plena, no como una interrupción o un problema para la vida laboral o social.

Estas propuestas abogan por cambios reales en las políticas sociales, como licencias parentales iguales y justas, servicios públicos de cuidado infantil accesibles y de calidad, y entornos laborales flexibles y comprensivos. En contraste, el auge de técnicas como la congelación de óvulos para “posponer” la maternidad también simboliza una forma de alienación que invita a ver el cuerpo femenino como un problema a gestionar, a controlar y a manipular para encajar en un sistema que no ha cambiado para adaptarse a la realidad de las mujeres. Se fomenta entonces una falsa elección, donde lo que parece un derecho se convierte en una obligación encubierta para competir en igualdad, pero bajo las reglas del patriarcado y del capitalismo. Esta situación distancia a las mujeres de sus cuerpos y de sus propias experiencias vitales, y las obliga a tomar decisiones bajo la presión de estructuras que no siempre tienen su bienestar en el centro. Si queremos avanzar hacia una verdadera igualdad, la discusión debe trascender la apariencia superficial y tocar los fundamentos de cómo organizamos nuestras sociedades para valorar plenamente la reproducción y los cuerpos feminizados.

El ideal alternativo tampoco puede ser que las mujeres cumplan con estándares capitalistas y patriarcales por un tiempo, para luego ser excluidas o para que la responsabilidad reproductiva se delegue a otras mujeres más vulnerables o pobres. Esta llamada a la justicia social y de género debe cuestionar profundamente la economía del cuidado y las formas de entender la maternidad, el trabajo y el cuerpo. La realidad es que el progreso hacia la igualdad todavía es lento y las mujeres de hoy probablemente no vivirán en un mundo que valore adecuadamente la reproducción femenina ni que realice los cambios sociales y económicos necesarios para reducir los costos y sacrificios que implica. La maternidad continúa siendo una decisión compleja que hay que tomar dentro de un marco lleno de contradicciones y limitaciones. Por ello, negar, esconder o reprimir la femineidad y sus implicaciones es un camino equivocado que puede conducir a perder lo esencial: el reconocimiento y la valoración del cuerpo femenino en toda su diversidad y riqueza.