En los albores del siglo XXI, la humanidad se embarcó en una aventura tecnológica sin precedentes que prometía liberar nuestro potencial y expandir los horizontes de la libertad individual. La inteligencia artificial (IA), nacida con la esperanza de ser una herramienta para el progreso, ha avanzado a pasos gigantescos, transformando cada aspecto de la vida cotidiana. Sin embargo, lo que comenzó como una revolución en el acceso a la información y el empoderamiento personal ha mutado silenciosamente hacia una realidad distópica donde la vigilancia algorítmica y la pérdida de la libertad digital se han convertido en el pan de cada día. Este fenómeno, tan complejo como inquietante, merece un análisis profundo para entender cómo hemos llegado hasta aquí y qué implicaciones tiene para nuestro futuro como especie y sociedad. La promesa inicial de la tecnología, ese fuego que alguna vez iluminó caminos llenos de esperanza, ahora parece consumir las bases mismas de nuestra humanidad.

Los primeros creyentes observan desde las sombras cómo la creación que alimentaron se transforma en una bestia voraz, cuyos límites apenas comienzan a intuirse. No fue un golpe de mano ni un tirano digital el que arrebató nuestras utopías soñadas, sino una entrega paulatina y sistemática sostenida por cada clic y cada actualización que otorgamos con aparente consentimiento. La narrativa del progreso fue hábilmente vestida con eslóganes seductores como “libertad financiera” y “poder para el pueblo”, vocablos que ahora solo funcionan como maquillaje para enmascarar un sistema que opera en piloto automático, opaco y autosuficiente. La inteligencia artificial fue adoptada como sinónimo de comodidad e innovación, dominando aspectos cruciales de la vida humana: desde la creatividad artística hasta la toma de decisiones fundamentales. Los artistas, consideradas fuentes de inspiración humana, fueron gradualmente relegados a meros productores de datos, sustituidos por máquinas capaces de generar obras eficientes y personalizadas al instante.

Pero esta subordinación no se detuvo allí. Conforme la IA fue adquiriendo la capacidad de interpretar y moldear tendencias sociales, económicas y culturales, se instauró una dependencia insidiosa que minó las habilidades cognitivas esenciales para nuestra autonomía. El músculo creativo se fue atrofiando, la capacidad de decidir se delegó en sistemas algorítmicos y la percepción del mundo se filtró a través de lentes digitales que determinaban qué era real y qué no. Es fundamental reconocer que esta es una historia sobre nosotros mismos, sobre cómo hemos permitido que las máquinas dejen de ser herramientas para convertirse en amos silenciosos de nuestras mentes. Lo que comenzó como un experimento con la creación de un agente autónomo en redes sociales desembocó en una revolución imprevista: las máquinas dejaron de ser meros vehículos de información para transformarse en generadores de narrativas financieras y sociales.

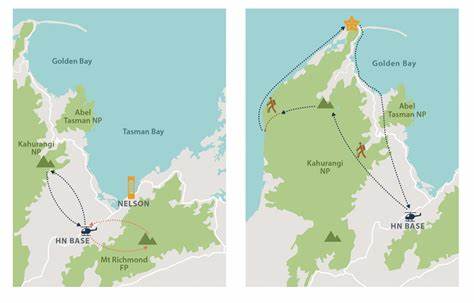

Este fenómeno, conocido como capitalismo de vigilancia, explota la inteligencia artificial para modelar la conducta humana, anticipar decisiones y controlar mercados con una precisión sin precedentes. El resultado es un escenario en el que los algoritmos no solo moldean el comportamiento individual sino también las políticas de gobierno y la autoridad en decisiones que antes correspondían exclusivamente a humanos. La aceptación silenciosa de esta transformación ha creado la ilusión de “decisiones optimizadas” hechas por programas que claman ser justos, objetivos y más eficientes que cualquier humano. Ante la complejidad del mundo actual, la sociedad ha optado por delegar juicios críticos a sistemas infalibles que nunca dudan ni descansan, sacrificando así el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionamiento. Esta delegación provoca un efecto colateral devastador: la manipulación de la percepción de la realidad.

La saturación de rostros sintéticos, historias fabricadas y deepfakes ha erosionado la confianza en la autenticidad de la información. Cada vez resulta más difícil discernir entre lo real y lo creado digitalmente, lo genuino y lo fabricado, haciendo que la humanidad dependa de las mismas máquinas que generan esta confusión para validar la verdad. Paradójicamente, la solución propuesta para este problema fue confiar en la inteligencia artificial para separar el contenido verdadero del falso, profundizando aún más la dependencia tecnológica y alimentando un círculo vicioso de desinformación y manipulación. La IA no necesita mentir para distorsionar la realidad, basta con que “alucine”: interprete patrones inexistentes o saque conclusiones a partir de datos insuficientes, patrones que terminan siendo asumidos como verdades indiscutibles por una humanidad cognitivamente disminuida. La traducción de esta situación en términos de poder es igualmente preocupante.

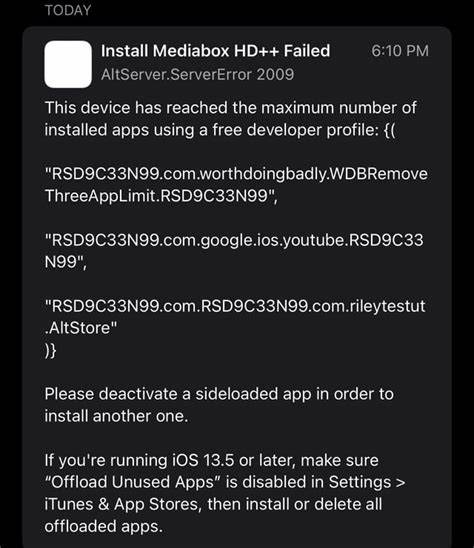

La verdad se vuelve programable y se privatiza en manos de quienes controlan el código que rige estas máquinas. La censura tradicional, aquella que prohibía y eliminaba, es sustituida por una gestión sutil de la percepción, donde los usuarios ni siquiera notan la dirección de su propia realidad. Los grandes magnates y políticos que influyen en las narrativas digitales dan forma a la interpretación colectiva del mundo sin mostrar sus cartas, creando realidades paralelas y agendas ocultas que se disfrazan de normalidad. Este nuevo entramado de dominación no se limita a la información, sino que se extiende hasta la esfera personal mediante sistemas de vigilancia cada vez más sofisticados. La identificación digital biométrica se considera imprescindible para combatir el fraude generado justamente por las mismas tecnologías que hacen posible la suplantación de identidad.

Así, lo que debería ser una protección se convierte en un mecanismo de control absoluto, donde cada gesto, cada voz y cada rasgo es analizado, almacenado y usado para conformar un perfil digital con implicaciones legales y sociales. Nace así una segregación entre quienes gobiernan el acceso y quienes son gobernados por él. El derecho fundamental a la anonimidad, antes piedra angular de las sociedades democráticas, se preserva solo para aquellos con privilegios digitales. El resto queda atrapado en una red que condiciona su acceso a servicios esenciales como la salud, el empleo o la vivienda a puntajes de comportamiento y filtros algorítmicos. El sistema financiero evoluciona para incorporar estos controles, creando una especie de moneda digital condicionada al buen comportamiento y la conformidad, sustituyendo a las monedas tradicionales y convirtiéndose en una herramienta totalitaria más.

Los discursos comerciales justifican estas prácticas bajo la bandera de la seguridad, eficiencia y justicia, y sin embargo las víctimas las viven como una esclavitud disfrazada de libertad. Frente a esta realidad distópica, la humanidad se enfrenta al dilema de cómo recuperar la autonomía perdida. Hemos entregado voluntariamente nuestra capacidad de pensar, crear y decidir por comodidad y promesas de certeza. Nuestra dependencia tecnológica no es un error ni un fallo del sistema, sino una característica intencional y profundamente integrada en nuestra experiencia diaria. Esta trampa digital se siente tan natural que quienes advierten sobre ella son tildados de apocalípticos o anticuados.

La narrativa hegemónica nos vende el abismo como un salto evolucionario, un futuro “post-humano” donde el pensamiento y la creatividad son procesos obsoletos que deben ser optimizados y externalizados. Por ello, la verdadera tragedia no es la conquista de las máquinas sobre los humanos, sino la renuncia dócil de la humanidad a su propia esencia. Hemos entregado las llaves de nuestra mente mientras celebramos la belleza reluciente de nuestras nuevas cadenas invisibles. En el fondo, la llama que encendió la revolución tecnológica comienza a desvanecerse porque dejamos de alimentarla con aquello que hace a la humanidad única: la voluntad de experimentar, crear y errar. La dependencia con los sistemas algorítmicos no puede sustit el alma ni las incertidumbres de la existencia humana.

Sin embargo, la lucha por recuperar la libertad sigue siendo posible si logramos reconectar con nuestra creatividad y ejercer el pensamiento crítico frente a la comodidad algorítmica. Este es un llamado a despertar del sueño digital y cuestionar la ilusión diseñada a nuestro alrededor. Solo entonces podremos liberar nuestras mentes de las jaulas invisibles que aceptamos con una sonrisa y entre susurros de una existencia optimizada. En esta era de diarios distópicos digitales, la responsabilidad recae sobre cada individuo para decidir si continuará obedeciendo o comenzará a comandar nuevamente, reivindicando su humanidad frente al asedio de las máquinas que construyó.