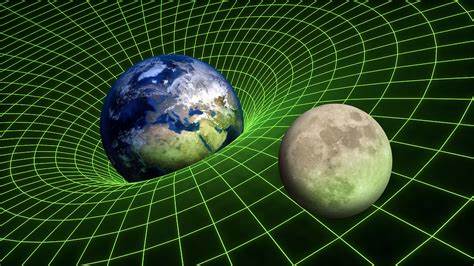

La gravedad, una de las fuerzas fundamentales que rige el comportamiento de la materia y la energía en el universo, ha sido objeto de estudio y fascinación desde tiempos inmemoriales. Tradicionalmente entendida como una interacción entre masas o, en términos más modernos, como una consecuencia de la curvatura espacio-temporal causada por la masa y energía, la gravedad es una pieza clave del rompecabezas cósmico. Sin embargo, un enfoque emergente y revolucionario está sugiriendo que esta fuerza puede ser entendida mejor desde el punto de vista de la información y la computación, planteando incluso que el propio universo funcione como un proceso computacional gigante que inevitablemente busca mantener el orden, o dicho de otro modo, reducir la complejidad computacional manteniendo un estado eficiente y optimizado para el procesamiento de información. Este planteamiento se basa en un principio fundamental llamado la segunda ley de la infodinámica, que establece que la entropía de la información—entendida como el contenido o el desorden en el sistema informacional—tiende a decrecer o mantenerse, buscando un estado de equilibrio que implique la mínima cantidad posible de complejidad y desorden en la información presente. En contraposición a la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía física en sistemas cerrados solo puede aumentar o permanecer constante, la infodinámica introduce un nuevo nivel de reflexión al sugerir que en el universo la información registrada debe organizarse para optimizar puntualmente los recursos computacionales.

Esta idea invita a entrar en una analogía donde el universo es comparable a un programa de computadora o simulación, un código que se ejecuta en un hardware o soporte subyacente, y cuyas interacciones y leyes físicas son las reglas o algoritmos que gobiernan dicho software. Desde esta perspectiva, la gravedad, lejos de ser una interacción fundamental en sí misma, sería una manifestación macroscópica de la optimización computacional que se realiza para comprimir información e incrementar la eficiencia del sistema. En esencia, la atracción gravitatoria aparecería como un resultado natural del sistema al intentar minimizar la cantidad de información que debe procesarse para mantener la coherencia y estabilidad del universo. Para comprender esto, es necesario imaginar el espacio-tiempo no como un continuo sino como una estructura discreta o granular, similar a un mosaico o una red segmentada, donde cada unidad (denominada celda elemental) representa un quanta de espacio. Esta imagen introduce la noción de que el espacio no almacena propiedades sin límite sino que registra la información en unidades bien definidas con una capacidad máxima, como lo señalaría la longitud de Planck, la escala espacial más pequeña reconocida en la física moderna.

Así, cada celda desempeña la función de almacenar datos (bits) acerca de la presencia o ausencia de materia, posicionándola en un marco similar al modelado computacional de simulaciones avanzadas en física y videojuegos, donde los objetos se colocan en una malla y cada celda refleja un estado binario de información. Al distribuir varias partículas de materia a lo largo de esta red, la cantidad de información necesaria para describir el sistema aumenta, reflejando mayor entropía informacional. Sin embargo, la segunda ley de infodinámica sugiere que el sistema tenderá a evolucionar hacia estados en los cuales la información almacenada sea mínima. Esto se traduciría en una tendencia natural de las partículas a congregarse y consolidarse en conjuntos más grandes, reduciendo el número total de bits necesarios para describir el sistema, debido a que cuando las partículas se unen en una sola entidad, el sistema resulta computacionalmente más simple. En otras palabras, el proceso de la gravedad, la atracción y eventual fusión de cuerpos cósmicos, es una manifestación física de una estrategia universal para mantener la información comprimida y optimizar el uso de recursos computacionales.

Esta visión tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del cosmos. Primero, redefine la gravedad desde su concepción clásica establecida por Newton y la perspectiva relativista de Einstein hacia una interpretación basada en la física de la información. Por ejemplo, el principio de exclusión de Pauli en mecánica cuántica, que establece que dos fermiones no pueden compartir el mismo estado cuántico, podría asimilarse a las restricciones de variables en un programa de computadora, que requieren unicidad para preservar la estabilidad y el orden en el sistema. De este modo, la abundancia de simetrías en el universo no sería casual sino un indicativo de que la naturaleza prefiere estados de baja entropía informacional para conservar la eficiencia computacional. Matemáticamente, esta idea se traduce en que la fuerza gravitacional puede derivarse como una fuerza entópica, una fuerza originada por la tendencia a reducir la entropía informacional.

Al analizar un sistema aislado de partículas en el marco de la infodinámica, se puede demostrar que el trabajo realizado por esta fuerza entópica conduce al movimiento de las partículas para reducir la cantidad de información necesaria para describir el sistema. Es decir, la gravedad sería el resultado observable de esta fuerza dirigida a disminuir la complejidad computacional del universo. Este concepto se alinea con los trabajos del físico Erik Verlinde, quien propuso en 2011 que la gravedad es una fuerza emergente basada en principios entropicos relacionados con la información almacenada en pantallas holográficas. No obstante, el enfoque aquí detallado difiere al basarse en la segunda ley de infodinámica y en el principio de equivalencia masa-energía-información, integrando una perspectiva más ligada a la optimización computacional sin depender estrictamente de marcos holográficos o emergentes. Esta distinción añade un nuevo nivel conceptual donde la gravedad es vista como una manifestación directa de los procesos de compresión y optimización en los sistemas de información del universo.

Al conectar las propiedades físicas y las leyes de la termodinámica con la teoría de la información y la computación, se abre un campo fértil para explicar fenómenos que hasta ahora resultaban enigmáticos. Por ejemplo, la formación de estructuras cósmicas, la estabilización de órbitas planetarias o fenómenos asociados con la radiación de Hawking y la termodinámica de agujeros negros pueden ser revisitados desde esta óptica informacional. Esto no solo aporta un puente conceptual entre la mecánica cuántica, la relatividad y la informática teórica, sino que también sugiere posibles caminos para la unificación de la física. Otro aspecto relevante es que esta teoría estimula la idea del universo como un sistema simulado o computacional. Esta hipótesis viene ganando terreno en diversos círculos científicos y filosóficos y sugiere que las leyes físicas que observamos no son más que el resultado de un complejo código ejecutándose en una plataforma subyacente, quizás fuera de nuestra realidad perceptible.

El funcionamiento óptimo del sistema implica reducir la carga computacional para economizar recursos, y la gravedad, en esta óptica, emerge como resultado de esta urgencia. Si pensamos en cómo funcionan las simulaciones por computadora, por ejemplo en juegos o modelados científicos, vemos que simplificar o agrupar elementos reduce la cantidad de cálculos necesarios, permitiendo que la simulación sea eficiente y liviana. De manera análoga, en el universo la atracción gravitatoria que reúne los cuerpos podría ser entendida como un mecanismo para mantener el espacio-tiempo y su contenido en un estado que requiera menor procesamiento de información. Esta perspectiva ofrece también caminos potenciales hacia la experimentalidad y validación. Por ejemplo, medir mecanismos de reducción de la entropía informacional en sistemas gravitacionales, estudiar patrones de agrupamiento y correlaciones en datos astronómicos, o analizar posibles desviaciones en fenómenos gravitacionales que demuestren fluctuaciones en la información computacional serían estrategias para poner a prueba esta teoría.