En la era digital actual, las pantallas son omnipresentes y forman parte inseparable de nuestra vida cotidiana. Desde dispositivos móviles hasta ordenadores, televisores y tablets, las pantallas son la puerta de entrada hacia un mundo de información, comunicación y creatividad. Sin embargo, a pesar de su utilidad, las pantallas han sido objeto de críticas y controversias, a menudo consideradas responsables de problemas como la distracción, el deterioro de la atención, el aislamiento social y trastornos del sueño. Esta visión negativa ha generado un discurso frecuente que pretende que el futuro debe superar las pantallas para lograr una interacción tecnológica más natural o inmersiva. No obstante, esta perspectiva pasa por alto la verdadera función cognitiva y cultural que las pantallas desempeñan en nuestras vidas.

El error más común al abordar las críticas hacia las pantallas es confundir el medio con el contenido que muestran. Atribuirle a la pantalla la culpa de problemas sociales o psicológicos es como culpar al papel por la desinformación impresa. La verdadera cuestión radica en qué tipo de información se presenta en las pantallas y bajo qué modelos económicos o culturales se produce ese contenido. Esta diferencia es crucial para no perder el rumbo en las soluciones tecnológicas y sociales que necesitamos para vivir en un mundo equilibrado y saludable. Pero, ¿qué es realmente una pantalla y por qué sigue siendo el núcleo de nuestra interacción digital? A pesar de los avances en interfaces táctiles, comandos de voz y realidades inmersivas, la pantalla permanece como el dispositivo fundamental.

Incluso las tecnologías emergentes como los visores de realidad virtual o aumentada no han logrado desplazarla, pues en el fondo no dejan de ser pequeñas pantallas muy cercanas a los ojos. La persistencia de la pantalla no es un defecto a superar, sino una característica que se conecta con la manera en que funciona nuestra mente. La pantalla puede entenderse como una extensión de la memoria humana. Sirve como un soporte externo donde se conserva información que, de otro modo, sobrecargaría nuestra capacidad para retener datos en la mente. Este rol convierte a la pantalla en el último eslabón de una evolución histórica de herramientas cognitivas, que van desde la piedra donde nuestros antepasados grababan símbolos, hasta las tabletas de barro, el papiro, el pergamino y la pizarra.

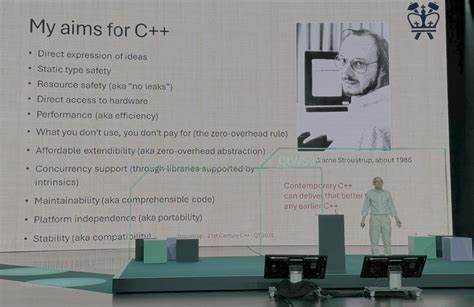

Todas estas superficies estuvieron y están diseñadas para externalizar el conocimiento, facilitar su manipulación y liberar al cerebro para que pueda centrarse en procesos intelectuales superiores. Un ejemplo emblemático es el famoso despacho de Albert Einstein en Princeton, cubierto de pizarras llenas de ecuaciones. Para él, estas superficies no eran distracciones, sino una parte integral de su pensamiento. La capacidad para visualizar, ajustar y jugar con ideas complejas en un soporte externo permitió que su mente pudiera alcanzar niveles de creatividad y análisis que serían imposibles solo con la memoria interna. De manera similar, las pantallas digitales cumplen esa función, pero con una complejidad mucho mayor y un nivel de interactividad inaudito antes.

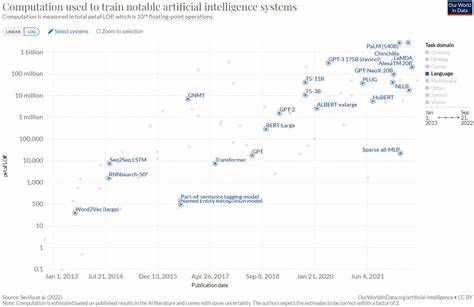

Son capaces de almacenar vastas cantidades de información, organizar datos de forma visual mediante gráficos, tablas o mapas conceptuales, y permitir múltiples formas de manipulación y acceso rápido a recursos. Este mecanismo es la base para nuestra productividad, aprendizaje y creatividad en el mundo digital. Sin embargo, no se puede ignorar que las pantallas también son el escenario donde actúan modelos económicos basados en captar nuestra atención a toda costa. Los algoritmos que impulsan las redes sociales, las plataformas de streaming y los sitios de noticias a menudo priorizan contenidos adictivos o sensacionalistas para mantenernos mirando durante más tiempo. Pero esta problemática no reside en la pantalla misma, sino en las prácticas y valores que guían el contenido que se nos presenta.

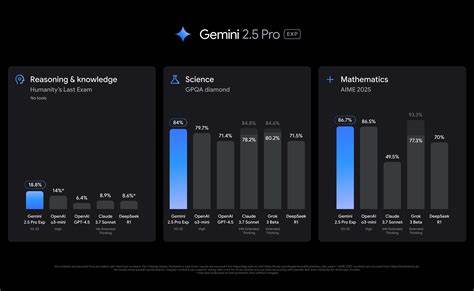

En el futuro, será fundamental cuestionar y reformar estos modelos para evitar que la tecnología exacerbe problemas como la distracción o el estrés. La relación entre pantallas y atención también tiene una explicación neurocognitiva. Nuestro cerebro está diseñado para procesar la información visual de manera rápida y eficiente. Una simple exploración de lo que aparece en una pantalla puede transmitir mucho más significado que una explicación verbal equivalente. Esto se debe a que la visión funciona a la velocidad del pensamiento, mientras que la escucha se vincula directamente con la velocidad del habla, más lenta y secuencial.

Además, la visión opera en cierta medida independiente del razonamiento verbal, liberando así esa capacidad mental para otros procesos complejos. Esta realidad esclarece por qué las interfaces sin pantalla, como los asistentes de voz, aunque útiles para tareas puntuales, resultan menos eficaces en la gestión de información compleja o con múltiples variables. El sonido, por su naturaleza efímera, no puede guardar información que pueda ser consultada o manipulada visualmente. La pantalla, por el contrario, ofrece una persistencia — un lugar estable donde la información puede reposar, ser revisitada y analizada en cualquier momento. Por supuesto, no se pretende ignorar los retos que presenta el uso actual de pantallas.

El exceso de uso, la falta de descansos, la exposición a luces artificiales en horarios inapropiados y la distracción constante son temas que demandan atención y estrategias adecuadas. Sin embargo, la solución no pasa por abandonar las pantallas o sustituirlas por dispositivos que simulan lo mismo en formatos menos ergonómicos o efectivos, sino por desarrollar tecnologías de visualización mejores y experiencias digitales más conscientes y saludables. Hablar de “mejores pantallas” implica abordar aspectos técnicos como la calidad de los materiales, la reducción del consumo energético, la minimización de la fatiga visual mediante pantallas más confortables y con mejor gestión de la luz y el calor. Pero también es un asunto cultural y social. Crear una relación más saludable con la tecnología demanda un trabajo colectivo en definir qué tipo de información merece convertirse en un anclaje visual permanente y cuál debe mantenerse íntimamente bajo nuestro control para no sucumbir a patrones de adicción o distracción.

En última instancia, las pantallas son una de las herramientas cognitivas más poderosas que ha desarrollado la humanidad. Actúan como una especie de prótesis mental que amplía nuestra capacidad de memoria, análisis y creatividad. Son soportes culturales que, tal como sus predecesores históricos, han permitido conservar y compartir conocimiento a través del tiempo y el espacio. Por lo tanto, la fantasía de un futuro sin pantallas no solo es inviable, sino que puede conducir a un retroceso en la forma en que interactuamos con la información. Más ruido y fragmentación, en lugar de claridad y profundidad, podrían ser las consecuencias de abandonar estas superficies que, bien utilizadas, pueden ser la base para un desarrollo tecnológico y social más equilibrado.

En conclusión, las pantallas no son el problema; lo es el contenido y la manera en cómo las usamos. Reconocerlas como herramientas fundamentales ayuda a orientar los esfuerzos hacia la creación de dispositivos mejores y entornos digitales más saludables. La evolución de la relación entre las personas y las pantallas es un desafío cultural que merece atención, debate y acción para aprovechar todo el potencial positivo que este medio ofrece a la humanidad.