La estructura y dinámica del mercado laboral académico en Estados Unidos constituye un reflejo complejo de jerarquías, desigualdades y tendencias que influyen directamente en la composición del cuerpo docente y en la evolución del conocimiento. La contratación y retención de profesores no solo determina quiénes guían la enseñanza y la investigación, sino que también tiene un impacto social considerable, afectando la diversidad, la difusión de ideas y las prioridades en las ramas del saber. En este contexto, se torna fundamental analizar detenidamente el entramado jerárquico que define la academia estadounidense para entender sus inequidades y sus posibilidades de progreso. En la última década, diversos estudios han consolidado evidencias sobre cómo un grupo reducido de universidades en Estados Unidos domina la producción y colocación de docentes en el sistema académico. Estas instituciones, en muchos casos reconocidas internacionalmente como centros de prestigio, concentran un porcentaje desproporcionado de la formación doctoral que alimenta la planta docente de universidades a lo largo del país.

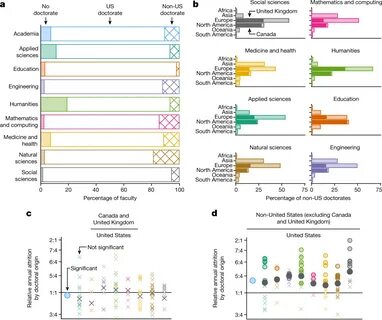

Por ejemplo, algunas universidades como Berkeley, Harvard, Michigan, Wisconsin-Madison y Stanford destacan por ser responsables de la graduación de una gran parte del profesorado con doctorado estadounidense. Esta concentración en la producción docente se traduce en un mercado laboral académico con fuertes jerarquías. El concepto de prestigio en este contexto es central; se entiende como una estructura social en la que las universidades de mayor rango no solo producen a muchos de los futuros profesores, sino que también predominan al contratar a graduados de institutos de menor rango. La jerarquía es tan pronunciada que sólo una minoría de docentes logra ascender en este esquema, al ser contratados en universidades más prestigiosas que aquella donde se formaron. Al examinar a nivel de dominios académicos —como las ciencias naturales, las ingenierías, las humanidades o las ciencias sociales— se confirma que estas desigualdades son universales y persistentes.

Aunque el tamaño del cuerpo docente influye hasta cierto punto en la producción de nuevos profesores, las diferencias de prestigio van más allá del mero volumen. Esto genera la llamada “cierre social”, donde universidades de alto prestigio mantienen su posición mediante prácticas que dificultan el ingreso de graduados de instituciones menos reconocidas. Un factor central que refuerza esta desigualdad es la dinámica de retención y deserción del profesorado. A pesar de que el proceso de ingreso es importante, el estudio de la permanencia en el sistema académico revela que los profesores vinculados a universidades menos productivas o de menor prestigio presentan mayores tasas de abandono. Esta pérdida diferencial amplifica la concentración de profesores oriundos de las universidades más prestigiosas, consolidando una élite docente con mayor estabilidad y oportunidades.

La dimensión internacional también agrega complejidad a esta realidad. A pesar de que la mayoría del profesorado con doctorado en Estados Unidos se forma dentro del mismo país, una proporción considerable proviene de instituciones extranjeras, especialmente del Reino Unido y Canadá. Sin embargo, aquellos con doctorados de países fuera de este grupo enfrentan tasas de deserción significativamente mayores. Esto sugiere que, aunque Estados Unidos es un polo atractivo para académicos internacionales, la integración y permanencia en el sistema no es homogénea y puede estar marcada por barreras adicionales o desigualdades implícitas. Otro aspecto crucial son las diferencias de género en la academia estadounidense.

Aunque se observa un aumento en la representación femenina en la última década, este progreso es desigual y se traduce principalmente en cambios demográficos generacionales y en mejoras en contrataciones previas al periodo analizado. La presencia de mujeres en nuevos contratos muestra una meseta en la mayoría de las disciplinas, especialmente en los campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), donde aún predomina un marcado sesgo masculino. Esto implica que la paridad de género no se alcanzará a corto ni mediano plazo sin políticas activas y sostenidas que busquen equilibrar estas disparidades. La práctica del autoempleo académico, conocida como “self-hiring”, que consiste en que un profesor sea contratado en la misma universidad donde realizó su doctorado, es otro fenómeno destacable. Aunque en EE.

UU. estas tasas son relativamente moderadas comparadas con otros países, representan cerca del 9% del cuerpo docente y se concentran en ciertos dominios con desigual distribución por género en algunas áreas. Curiosamente, el abandono entre profesores autoempleados es más frecuente, lo que contradice la idea de que estar en la misma institución donde se formaron garantice mayor estabilidad o éxito. Las redes de contratación docente reflejan patrones sistemáticos que consolidan la jerarquización. Las universidades de élite forman un núcleo central con conexiones frecuentes entre ellas y exportan profesores hacia universidades periféricas, mientras que la entrada de profesores desde estas últimas hacia las élites o desde instituciones internacionales hacia el sistema estadounidense es escasa y limitada.

Este patrón restringe la movilidad ascendente, lo que tiene consecuencias no solo sobre las carreras individuales, sino también sobre la diversidad epistemológica y cultural de la academia. Las correlaciones observadas en la posición de prestigio de las universidades a través de diversas disciplinas sugieren que factores institucionales supremos, como recursos, reputación global y tradición, impactan en la producción académica y la capacidad de atraer y retener talento. Esta simbiosis transversal en campos tan diversos señala que, aunque la producción académica parezca fragmentada, en realidad está muy interconectada a través de estas jerarquías rígidas. Analizar la contratación y retención desde una perspectiva temporal revela que, aunque hay variaciones en años específicos, las desigualdades y el predominio de ciertas universidades se mantienen relativamente estables a lo largo del tiempo. Esto indica que las estructuras observadas no son fenómenos pasajeros sino rasgos profundamente arraigados en el sistema académico estadounidense.

Las consecuencias de esta concentración son tan variadas como significativas. Desde la reducción en la diversidad de perspectivas y enfoques académicos hasta la reproducción de desigualdades sociales y culturales que afectan la representación de minorías y grupos históricamente marginados. Además, la proto-élite académica tiene mayor capacidad para influir en la asignación de recursos, la definición de agendas de investigación y la legitimación del conocimiento, perpetuando un ciclo de privilegios difícil de romper. Frente a estos retos, los expertos subrayan la importancia de generar políticas y prácticas que promuevan mayor inclusión, movilidad y diversidad en la academia. Esto incluiría revisar procesos de contratación, apoyar la retención equitativa de profesores, especialmente de grupos subrepresentados o formados en instituciones menos prestigiosas, y fomentar la cooperación interinstitucional que rompa las barreras jerárquicas.

Asimismo, es clave tener en cuenta los múltiples factores que condicionan el éxito profesional, incluyendo el país de formación doctoral, el género, la pertenencia a ámbitos disciplinarios y la universidad de empleo, sin perder de vista las interseccionalidades que moldean la experiencia individual. Abordar estas variables de manera integrada es esencial para diseñar estrategias de largo plazo que transformen efectivamente el sistema. También se remarca la necesidad de ampliar la recopilación y análisis de datos que incluyan dimensiones como la identidad de género no binaria, la procedencia étnica, el origen nacional o los factores socioeconómicos, que son requeridos para entender más profundamente las desigualdades y diseñar intervenciones precisas. En definitiva, el mercado académico en Estados Unidos es un sistema marcado por fuertes jerarquías, desigualdades estructurales y dinámicas complejas que condicionan la vida de miles de docentes y moldean el futuro del conocimiento. La concentración de prestigio en pocas instituciones, la distinta retención según origen y género, y la limitada movilidad ascendente son algunos de sus rasgos más notables y preocupantes.

Un entendimiento profundo y empírico de estos patrones es fundamental para la formulación de políticas que apunten a una academia más justa, diversa y dinámica, donde el talento y las ideas tengan oportunidad de prosperar más allá del linaje institucional o las barreras sociales históricas.