La transición del ser humano desde un estilo de vida nómada a uno sedentario y agrícola, conocida como la Revolución Neolítica, es uno de los grandes hitos en la historia de la humanidad. Esta transformación, registrada en distintas partes del mundo, tuvo un centro neurálgico particularmente importante en el Levante Sur, una región que abarca actualmente partes de Israel, Jordania y los territorios vecinos. En esta región, un fenómeno natural poco explorado ha emergido como un posible motor clave para desencadenar estos cambios culturales: los incendios catastróficos y la consiguiente degradación del suelo durante el Holoceno temprano. La combinación de incendios masivos, pérdida de cobertura vegetal y erosión significativa del suelo habría modificado radicalmente el entorno, empujando a las comunidades humanas a adaptar permanentemente sus estrategias de subsistencia y asentamiento. Estudios recientes de sedimentación y registros paleoambientales, como los provenientes de núcleos lacustres en el lago Hula y datos isotópicos de espeleotemas en cuevas de la región, revelan un aumento notable de microcarbón, indicador directo de incendios pasados, coincidente con un descenso marcado en el nivel del Mar Muerto.

Este periodo coincide temporalmente con el evento seco y frío de los 8.2 mil años, un episodio climático severo a escala hemisférica que exacerbó las condiciones áridas locales. La ocurrencia de incendios intensos y frecuentes, asociados principalmente a tormentas eléctricas secas, habría provocado la rápida eliminación de la vegetación, especialmente en las laderas, lo que a su vez facilitó la erosión del suelo y la generación de materiales finos que fueron arrastrados hasta los valles y depresiones sedimentarias. Este patrón ambiental tuvo repercusiones directas para las comunidades humanas de la época. La reducida disponibilidad de suelo fértil sobre las pendientes rocosas y la pérdida de vegetación natural crearon un escenario en el que habitar y cultivar en dichos espacios fue cada vez más difícil.

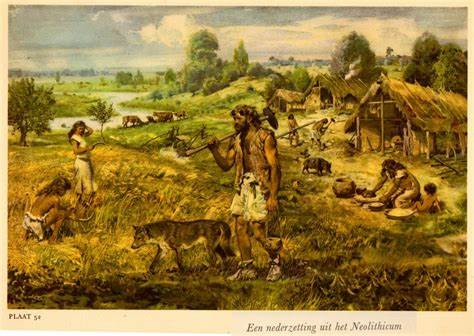

En contraste, las acumulaciones de suelos redepositados, mezclados con materia orgánica y depósitos limosos en los valles, crearon ambientes sedimentarios más propicios para el desarrollo de la agricultura. En consecuencia, los grandes asentamientos neolíticos, como Jericó, Gilgal y Netiv Hagdud, se localizaron sobre estas formaciones reactivadas y enriquecidas, donde la comunidad pudo aprovechar mejor los recursos para la producción agrícola y la domesticación de plantas y animales. La evidencia isotópica también apoya este escenario crítico. El análisis de las razones isotópicas de estroncio (87Sr/86Sr) en espeleotemas revela un marcado descenso que indica una pérdida prolongada y generalizada del suelo durante el Holoceno temprano. Paralelamente, los isótopos de carbono muestran un incremento de valores que reflejan la reducción de la cubierta vegetal densa, probablemente debido a la sustitución de bosques y matorrales por pastizales abiertos o áreas degradadas por el fuego.

Este cambio en la vegetación no solo modificó el paisaje sino que también habría alterado la dinámica de recursos a disposición humana, favoreciendo en último término modos de vida que anticiparon la revolución agrícola. Contrario a hipótesis que atribuyen tales incendios a actividades humanas tempranas, el conjunto de datos apunta a causas mayoritariamente naturales. El incremento en la intensidad y frecuencia de tormentas eléctricas secas, impulsadas por cambios climáticos asociados a la orbitalidad terrestre y a la penetración marginal de sistemas climáticos húmedos en el sur del Levante, habría actuado como principal agente de ignición. Estos incendios, por tanto, no fueron iniciados ni controlados sistemáticamente por las poblaciones humanas, sino que respondieron a un contexto climático y ambiental inédito, que impuso presiones y desafíos significativos. En este sentido, la Revolución Neolítica pudo verse como una respuesta adaptativa, una innovación cultural impulsada por la necesidad de enfrentar un entorno transformado.

La obtención de alimentos mediante la agricultura y la domesticación, el asentamiento duradero en los valles con suelos redepositados y fértiles, así como los cambios en el manejo del terreno, como el uso controlado del fuego, reflejan estrategias cognitivas y sociales emergentes para asegurar la supervivencia y el bienestar en un contexto de profunda inestabilidad ambiental. Además, este periodo no fue un evento aislado, sino que se inscribe dentro de una tendencia cíclica relacionada con cambios climáticos globales y regionales, que afectaron periódicamente la disponibilidad de recursos naturales y la configuración del paisaje. La comparación con eventos similares, como los ocurridos durante el último interglacial MIS 5e, confirma que fases de intensos incendios y erosión han marcado sucesivas transformaciones ecológicas, sobre las cuales la humanidad ha tenido que crear nuevos modos de interacción con el entorno. La concentración de grandes comunidades neolíticas en regiones sedimentarias y sedimentariamente estables permitió la recuperación paulatina de la geomorfología y la regeneración del suelo, lo que explica la posterior extensión de la agricultura y la ocupación humana también en las laderas y otras áreas más altas. La adaptación cultural y tecnológica no solo fue una mera reacción, sino un proceso que configuró sentó las bases para la evolución posterior de las civilizaciones en el Levante y en todo el mundo.

En definitiva, el estudio integrado de registros paleoclimáticos, arqueológicos y geológicos establece un firme vínculo entre los incendios catastróficos y la degradación del suelo durante el Holoceno temprano con la Revolución Neolítica. Este vínculo redefine la comprensión de cómo la dinámica natural puede impulsar cambios culturales fundamentales y resalta la trascendencia de los factores ambientales en la historia de la humanidad. Así, aprender de estos eventos pasados aporta valiosas lecciones sobre la interacción entre clima, paisaje y sociedad, siendo especialmente relevante en un contexto actual de cambio ambiental acelerado.