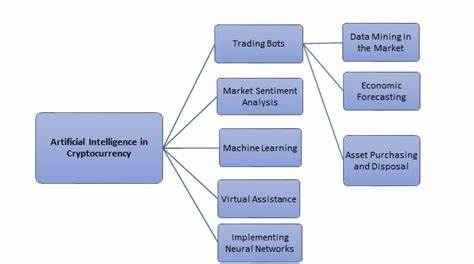

En la era digital contemporánea, la inteligencia artificial (IA) ha irrumpido con fuerza en variados sectores, desde la medicina hasta el entretenimiento. Entre estas innovaciones disruptivas se encuentran los avatares digitales creados a partir del rostro y la voz de personas reales, particularmente actores, quienes ven en esta tendencia una oportunidad para monetizar su imagen y talento de manera novedosa. No obstante, la realidad para muchos de estos profesionales ha tomado un giro inesperado, acercándose a lo que podría describirse como una distopía tecnológica propia de la serie Black Mirror, donde la línea entre el beneficio económico y la explotación ética se vuelve borrosa y peligrosa. El fenómeno de la venta de avatares de IA está creciendo aceleradamente. Empresas especializadas, como la británica Synthesia, han impulsado esta tendencia al punto de duplicar su valoración, ahora alcanzando miles de millones de dólares.

La promesa: un método sencillo y rentable para los actores que solo deben grabar varias expresiones faciales ante un fondo verde para luego ver cómo su imagen es replicada digitalmente para crear videos promocionales, mensajes corporativos o campañas publicitarias con costos y tiempos mucho menores que los tradicionales. En apariencia, una oportunidad única para genera ingresos pasivos sin esfuerzo adicional. Sin embargo, detrás de este velo tecnológico, surgen historias de frustración, arrepentimiento y consecuencias negativas para los actores que en su mayoría firmaron contratos sin comprender del todo el alcance y las implicaciones de las licencias que otorgaban. La mayoría de estos contratos contienen cláusulas que permiten a las empresas un uso global, permanente y sin posibilidad de retiro de su imagen y voz, lo que ha abierto la puerta para aplicaciones dañinas e inesperadas. Adam Coy, un actor neoyorquino de 29 años, es uno de los ejemplos más reveladores.

Por un honorario de apenas mil dólares, cedió los derechos de uso de su rostro y voz a una compañía con un contrato anual. Meses después, su pareja descubrió videos donde la imagen digital de Adam aparecía como un doomsayer, un profeta del desastre que promovía mensajes apocalípticos en plataformas digitales. Para él, ese dinero fácil no valió la pena cuando vio cómo su imagen era utilizada para generar miedo y desinformación, afectando incluso su vida personal y reputación. Similar fue la experiencia del actor surcoreano Simon Lee, cuyo avatar digital fue manipulado para promocionar curas saludables dudosas que terminaban perjudicando a usuarios que confiaban en esos mensajes. La indignación y el sentimiento de vergüenza por la asociación con estafas evidencian cómo en la práctica el control sobre el uso legítimo o ético de sus avatares está lejos de ser efectivo.

Otro caso ilustrativo es el de Connor Yeates, un actor británico, que vio su imagen reproducida para apoyar un líder político que había llegado al poder tras un golpe de Estado, en contra de las políticas declaradas de la empresa con la que tenía el contrato. Aunque fue recompensado con cinco mil dólares por un acuerdo de tres años, Yeates expresó su frustración por no haber previsto un uso tan político y polémico, lo que refleja una carencia de mecanismos sólidos para proteger a los creadores de contenido digital frente a usos perjudiciales. Estas historias reflejan una problemática mayor: la falta de comprensión y de regulación sobre los derechos y límites en el uso de la imagen digital de personas. Las tecnologías avanzan a pasos agigantados, pero las regulaciones legales y éticas que deberían acompañarlas no siempre van a la par. En muchos contratos, los términos son ambiguos o incluso abusivos, otorgando a las compañías un control casi absoluto sobre la explotación de la identidad digital del actor y sin opciones reales de retractarse o limitar usos posteriores.

Desde la perspectiva empresarial, la adopción masiva de avatares digitales por parte de empresas Fortune 500 da cuenta de la fuerte apuesta por una revolución en la producción audiovisual y de marketing. Las ventajas se centran en la reducción drástica de tiempos, costes y recursos usualmente necesarios para crear contenido audiovisual, lo cual genera un incentivo para extender su uso y popularizar avatares cada vez más sofisticados y humanizados. Empresas como Synthesia están intentando mejorar el panorama implementando programas de participación accionaria para los actores más populares, con la idea de alinear incentivos y ofrecer una cierta voz en las decisiones que afectan sus imágenes digitales. Esto podría ayudar a generar una cultura de mayor respeto mutuo y colaboración entre creadores y compañías tecnológicas. Así mismo, se han desarrollado herramientas para moderar contenidos y evitar usos dañinos, como la prohibición de ciertos tipos de uso en redes sociales o medios de difusión masiva.

Sin embargo, estas soluciones todavía son incipientes y no aseguran una protección absoluta. Los actores continúan enfrentando el desafío de mantener control sobre su imagen en un entorno virtual donde la replicación, modificación y distribución es simple e instantánea. Los videos no autorizados persisten en la red y las opciones de exclusión suelen aplicarse solo para generación futura de contenido, dejando el material ya existente sin una opción clara de eliminación. El otro gran punto de tensión se encuentra en la economía generada por la IA. Para actores que no disponen de recursos económicos sólidos, aceptar contratos con estas empresas puede suponer una fuente imprescindible de ingresos.

El dilema que enfrentan es complejo: aceptar estas condiciones y obtener una estabilidad financiera versus el riesgo de perder control sobre la representación de su imagen y enfrentar posibles daños reputacionales. En definitiva, la historia de estos actores atrapados en una distopía digital demuestra la importancia de una mayor conciencia e información previa a la firma de contratos ligados a la venta de la imagen y voz para avatares de IA. La industria necesita urgentemente fortalecer las regulaciones y los mecanismos de protección para asegurar que la innovación tecnológica no se traduzca en abusos o mal uso de la identidad personal. A largo plazo, el equilibrio entre la adopción masiva de la inteligencia artificial y el respeto por los derechos de quienes entregan su identidad será fundamental para lograr avances éticos y sostenibles en el campo audiovisual y creativo. Los actores, por su parte, deben informarse exhaustivamente, exigir transparencia total y condiciones justas en los contratos, buscando asesoría legal y comprensión clara de los posibles usos de sus representaciones digitales.

El futuro de la creación artística y la industria del entretenimiento se enfrenta a una encrucijada tecnológica y ética. La manera en que se resuelva esta tensión definirá no solo la forma en que consumimos contenidos audiovisuales, sino también la dignidad y los derechos de quienes lo hacen posible con su talento y su identidad. En este camino, la distopía tipo Black Mirror que algunos actores han vivido podría convertirse en una lección valiosa para construir un entorno digital más justo, seguro y humano.