Las ciudades son entornos de complejidad asombrosa donde convergen millones de personas, cada una con necesidades, preferencias y estilos de vida diferentes. Sin embargo, a pesar de ser centros de oportunidades y desarrollo, muchas urbes se sienten estancadas. El alto costo de la vivienda, los largos desplazamientos y la ausencia de servicios básicos en los vecindarios son solo algunos de los síntomas de un sistema que no funciona tan bien como debería. Para entender por qué sucede esto, más allá de explicaciones económicas superficiales, resulta fundamental analizar cómo se gestionan las ciudades como sistemas complejos y adaptativos. La cibernética de gestión, cuya base teórica la desarrolló Stafford Beer en la década de 1970, es un campo enfocado en entender cómo los sistemas complejos funcionan, se autoregulan y sobreviven en ambientes cambiantes.

Beer conceptualizó el Modelo de Sistema Viable (VSM), un marco que identifica las funciones esenciales que debe tener cualquier organización para ser sostenible a largo plazo. Este modelo es excepcionalmente útil para comprender por qué los métodos tradicionales de gestión urbana, como el zonificamiento rígido, fallan repetidamente y cómo se pueden implementar alternativas con mayor capacidad adaptativa. Un elemento central en la cibernética es el concepto de varianza o variedad, que mide la cantidad de estados o posibilidades que un sistema puede tener. En el contexto urbano, esta variedad es inmensa y proviene de múltiples factores: diversidad demográfica con distintas edades y estructuras familiares, heterogeneidad económica que abarca desde distintos empleos hasta ciclos económicos fluctuantes, y complejidad física y tecnológica que incluyen desde la geografía hasta la infraestructura y medios de transporte. El error común de muchos sistemas de regulación urbana es tratar de controlar esta complejidad mediante reglas simplistas que no pueden ajustarse a la variedad real de necesidades.

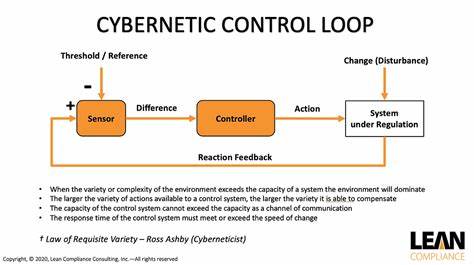

La ley de la variedad requerida de Ashby establece que para gobernar un sistema complejo, el sistema de gestión debe tener al menos la misma cantidad de variedad para poder responder adecuadamente. Aplicada a las ciudades, significa que las normas urbanas deben permitir una flexibilidad y diversidad suficientes para hacer frente a la diversidad de necesidades inhabitadas. El zonificamiento, tal como se practica tradicionalmente, suele imponer reglas tan estrictas que cortan drásticamente la capacidad de la ciudad para evolucionar de manera orgánica. Por ejemplo, restringir las áreas para que solo admitan viviendas unifamiliares reduuce la variedad de opciones habitacionales, subestimando la complejidad de las demandas reales. El resultado es un cuello de botella que se traduce en escasez de vivienda accesible, aumento descontrolado de los precios, segregación funcional y una ciudad menos resiliente.

Para que un sistema sea saludable, debe incorporar retroalimentación eficaz, que permita detectar desviaciones de los objetivos y ajustar las acciones. En las ciudades, esta retroalimentación puede verse en señales como la subida extrema de alquileres, embotellamientos viales, o la pérdida de actividades comerciales locales. Cuando las normas impiden que estos indicadores provoquen respuestas eficientes, se bloquea la capacidad de adaptación del sistema. Además, la retroalimentación puede ser negativa (correctiva, que limita desequilibrios) o positiva (que puede amplificar problemas si no se controla), y la planificación urbana debe reconocer cómo facilitar la retroalimentación adecuada para mantener la estabilidad. El concepto de homeostasis en la cibernética refiere a la capacidad de un sistema para mantener su estabilidad a través de la adaptación continua.

En las ciudades, esto implica que las instituciones y normativas deben promover mecanismos que permitan ajustes rápidos y flexibles frente a cambios externos e internos. La rigidez característica del zonificamiento tradicional, por el contrario, hace que las ciudades se vuelvan frágiles, resistentes al cambio hasta que la presión acumulada genera crisis más severas y repentinas. En paralelo, el manejo activo de la variedad, llamado ingeniería de variedad, es crucial. En lugar de intentar suprimir o simplificar la diversidad urbanística, deben ampliarse las opciones disponibles. Estrategias como liberalizar el uso de suelo, permitir viviendas accesoria (ADUs), fomentar la mezcla de usos y facilitar distintos tipos de transporte incrementan la variedad de soluciones que el sistema puede ofrecer, mejorando su capacidad para responder a las demandas dinámicas.

Dentro del VSM, Stafford Beer definió cinco funciones esenciales para la viabilidad: operación (donde ocurre la vida y las actividades locales), coordinación (que gestiona las interacciones y evita conflictos), control interno (que supervisa y optimiza el funcionamiento diario), inteligencia (que mira hacia el futuro y genera adaptaciones) y gobierno (que define la identidad y las políticas generales). En las ciudades, estas funciones deben estar estrechamente integradas para fortalecer la resiliencia y la adaptabilidad. Por ejemplo, en la operación –el nivel local– se requiere autonomía suficiente para que vecindarios y emprendimientos puedan ajustar su oferta a las necesidades propias. El zonificamiento excesivo limita esta libertad, mientras que las políticas yimbys y urbanistas progresistas abogan por otorgar más capacidad de decisión y variedad en este nivel. La coordinación debe centrarse en evitar daños reales y armonizar infraestructuras, dejando espacio para la innovación y la diversidad de usos.

En el control y supervisión del día a día, la recopilación y análisis de datos en tiempo real es esencial para ajustar la gestión y corregir desviaciones rápidamente. Adelante, la función de inteligencia tiene el rol de observar el entorno cambiante – desde transformaciones económicas hasta cambios demográficos o tecnológicos – e impulsar reformas basadas en evidencia actualizada, evitando que las ciudades queden atrapadas en modelos obsoletos. Finalmente, la gobernanza debe equilibrar las demandas inmediatas con la visión a largo plazo, luchando contra la presión de intereses particulares que buscan la permanencia del estatus quo a costa del bienestar general. El impacto tangible de estas configuraciones se nota en indicadores sociales y económicos. Por ejemplo, la limitada variedad de viviendas familiares disponibles guarda relación con una menor tasa de natalidad, ya que familias jóvenes enfrentan dificultades para encontrar espacios adecuados.

La vivienda costosa y la necesidad de permanecer más tiempo en hogares multigeneracionales muestra cómo las restricciones impuestas por un enfoque regulatorio rígido afectan la estructura social y demográfica. También es necesario considerar factores extraurbanos que pueden entorpecer la capacidad operativa de las ciudades. La concentración del mercado de la construcción y la falta de competencia generan menos producción y elevan costos, un fenómeno que actúa como un reductor de variedad en la ejecución. Por ello, las políticas antimonopolio y las mejoras en la capacidad constructiva, a través de inversión en formación y tecnología, complementan las reformas en regulaciones para potenciar la capacidad de respuesta del sistema. Además, la problemática no se resuelve sólo con el zonificamiento.

La complejidad burocrática, los múltiples trámites y la interacción deficiente entre reglas generan una fragmentación que obstaculiza el crecimiento y la innovación. Simplificar y mejorar la coordinación entre normativas es otra dimensión fundamental. En ciertas ciudades como Houston se observan ejemplos paradigmáticos de gestión basada en estos principios. Su iniciativa “The Way Home” para reducir la indigencia muestra cómo un sistema bien coordinado entre múltiples actores, con herramientas de información compartidas y liderazgo estratégico, puede manejar efectivamente la complejidad social a través de un enfoque cibernético de sistemas viables. La menor rigidez en su entorno normativo facilita respuestas más rápidas para alojar a personas sin hogar, demostrando la ventaja de un contexto con mayor variedad disponible.

En conclusión, enfrentar los desafíos urbanos actuales requiere abandonar la visión simplista y rígida del zonificamiento tradicional e incorporar una gestión que entienda las ciudades como organismos complejos y vivos. La cibernética de gestión, a través del Modelo de Sistema Viable y la ley de la variedad requerida, proporciona claves para diseñar políticas y sistemas que amplíen la capacidad adaptativa, fomenten la retroalimentación y equilibren el corto y largo plazo. Para urbanistas y defensores del YIMBY, integrar estos principios significa promover ciudades que respondan a la riqueza de necesidades humanas, que no se paralicen ante la diversidad, sino que la potencien como motor de innovación y resiliencia. Al transformar la forma en que gobernamos las ciudades, abrimos camino hacia entornos más flexibles, diversos y justos, capaces de sostener calidad de vida y prosperidad para las generaciones presentes y futuras.