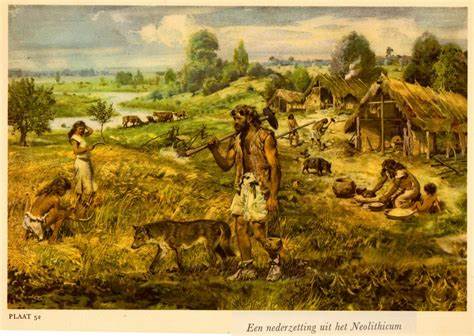

La revolución neolítica representa uno de los cambios más trascendentales en la historia de la humanidad, marcando la transición de sociedades cazadoras-recolectoras a comunidades agrícolas sedentarias. Este proceso no solo transformó la manera en que los humanos interactuaban con su entorno, sino que sentó las bases para el desarrollo de civilizaciones modernas. Tradicionalmente, la revolución neolítica se ha asociado principalmente a factores antropogénicos, es decir, al accionar directo de los seres humanos a través de la domesticación y la gestión intencional del paisaje. Sin embargo, recientes investigaciones sugieren que factores ambientales y naturales, especialmente los incendios catastróficos y la consecuente degradación del suelo, podrían haber desempeñado un papel fundamental en esta transformación, especialmente en la región del Levante Sur, que comprende partes de Israel, Jordania y Siria. Estos hallazgos invitan a replantear las causas y dinámicas que impulsaron el cambio hacia la agricultura y el asentamiento permanente.

Durante el Holoceno temprano, hace aproximadamente entre 10.000 y 8.000 años, el Levante Sur experimentó un notable pico en la incidencia de incendios naturales. Estudios realizados a partir del análisis de micro-partículas de carbón depositadas en sedimentos lacustres, como los obtenidos del Lago Hula, muestran un aumento significativo en la frecuencia e intensidad de los incendios. Estos eventos están correlacionados con una disminución drástica de la cubierta vegetal y un proceso paralelo de erosión y degradación del suelo, especialmente en las laderas y regiones elevadas.

Las evidencias isotópicas, como los análisis de carbono y estroncio en espeleotemas – formaciones minerales en cuevas que reflejan condiciones medioambientales pasadas – confirman la pérdida de vegetación y suelo, apuntando a episodios climáticos extremos como detonante principal. El principal agente natural propuesto responsable de estos incendios fue el aumento de tormentas eléctricas secas, originadas por cambios orbitales que incrementaron la radiación solar en la zona y permitieron la penetración marginal de sistemas climáticos más secos y fulminantes desde el sur. Dichas tormentas generaron descargas eléctricas capaces de iniciar fuegos de gran magnitud en una vegetación ya seca, susceptible y abundante, exacerbando la pérdida de biomasa y dejando el suelo expuesto a la erosión hídrica y eólica. Además, durante este periodo, conocido como el evento seco de 8.2 mil años antes del presente, se registraron niveles mínimos en la cuenca del Mar Muerto, reflejando condiciones de resequedad que amplificaron la fragilidad del paisaje.

La degradación y remoción del suelo provocaron acumulaciones thick (gruesas) de sedimentos re-trabajados en zonas valle o depresiones naturales, donde el suelo fértil se depositó y estabilizó. Estas áreas, con acceso a agua y suelos renovados, fueron las que posteriormente concentraron las primeras comunidades neolíticas sedentarias, favoreciendo la práctica de una agricultura inicial. Es decir, la alteración ambiental abrupta podría haber creado un escenario donde la agricultura ya no solo era viable sino necesaria para sostener comunidades humanas crecientes obligadas a abandonar las tierras elevadas ya degradadas. Hasta el momento, la hipótesis antropogénica tradicional sustentaba que el control humano del fuego, a través de quemas intencionales para gestionar el territorio, habría sido el motor que moldeó el entorno hacia cultivos y pastoreo. Sin embargo, la magnitud y extensión espacial de estos incendios catastróficos, constatada en diferentes registros sedimentarios y isotópicos, sugiere un origen mayormente natural, fruto de condiciones ambientales extremas en lugar de acciones humanas deliberadas.

Esta distinción resulta crucial para comprender la profundidad del impacto climático en las trayectorias culturales y tecnológicas humanas. El hecho de que grandes grupos humanos hayan quedado confinados y atraídos hacia las depresiones con suelos recién depositados indica una adaptación cognitiva y práctica que podría haber impulsado la domesticación de plantas y animales. Al encontrarse con un paisaje deteriorado, los grupos tuvieron que desarrollar soluciones innovadoras para la subsistencia, acelerando el proceso de agricultura y cambio social. El Levante Sur, con su diversidad climática y geográfica, sirvió como laboratorio natural para estos procesos. La interacción entre incendios naturales, degradación de suelos, variaciones climáticas regionales y respuestas humanas crea una compleja red de causas y efectos que desafía interpretaciones simplistas.

Además, la evidencia sugiere que la estabilidad geomorfológica necesaria para el mantenimiento de asentamientos y agricultura sólo se restableció al cesar el régimen extremo de incendios, permitiendo la regeneración progresiva del suelo y la vegetación sobre las colinas. De esta manera, la revolución neolítica puede entenderse no solo como un cambio cultural autónomo o una innovación humana, sino también como una respuesta adaptativa a una serie de cambios ambientales profundos. Los incendios catastróficos y la erosión del suelo, inducidos por un régimen climático severo y atípico para la región, configuraron el escenario ecológico que condicionó la emergencia de prácticas agrícolas, replanteando la relación entre naturaleza y cultura en uno de los momentos más críticos de la historia humana. La integración de datos paleoambientales como registros palinológicos, sedimentológicos y geoquímicos resulta clave para seguir profundizando en este enfoque. Comprender el peso real de los eventos naturales y su interacción con actividades humanas tempranas ayudará a enriquecer la narrativa de la revolución neolítica y a entender mejor las condiciones que propiciaron el surgimiento de la agricultura y los primeros poblados.

Este marco interpretativo también tiene implicaciones actuales, al ofrecer ejemplos de cómo cambios abruptos en el sistema climático pueden forzar transformaciones sociales significativas y reconfigurar la relación entre las comunidades y su entorno. Finalmente, la historia de incendios naturales y degradación del suelo en el Holoceno temprano del Levante Sur nos recuerda la fragilidad y resiliencia del vínculo humano con el planeta, invitando a reflexionar sobre el manejo sostenible del paisaje en nuestra época contemporánea.

![What Is Bitcoin, Exactly? [+ Is This Cryptocurrency The “New Gold”?]](/images/AB8F9BAF-4E52-453E-86EA-051795A10B0C)