El Levante, región clave en la historia de la civilización humana, es conocido como uno de los centros originarios de la Revolución Neolítica, etapa donde se produjo la transición de sociedades cazadoras-recolectoras a comunidades agrícolas y sedentarias. Durante años, investigadores se han debatido entre causas climáticas y antropogénicas para explicar este cambio trascendental. Las últimas investigaciones sugieren que eventos naturales como incendios catastróficos y la degradación del suelo desempeñaron un papel crucial en esta transformación, afectando el comportamiento humano y el desarrollo de las primeras prácticas agrícolas. El período crítico en este contexto corresponde al Holoceno temprano, aproximadamente hace entre 8.6 y 7.

9 mil años antes del presente, cuando hubo un notorio aumento en la frecuencia y magnitud de incendios forestales en la región. La evidencia proviene del análisis de microcarbón en sedimentos lacustres del Valle de Hula, uno de los mejores registros naturales disponibles, que muestra un pico inusitado en la concentración de partículas de carbón asociado con episodios de fuego intensos. Estos incendios tuvieron un impacto directo en la cobertura vegetal, provocando una reducción sustancial y dejando el suelo al descubierto, vulnerable a procesos erosivos. Paralelamente, el estudio de isótopos de carbono y estroncio en espeleotemas (formaciones minerales en cuevas) localizadas en las montañas del Levante indica cambios en la vegetación y en la estabilidad del suelo durante este mismo intervalo temporal. Las variaciones isotópicas apuntan a una considerable pérdida de suelos fértiles y de la cubierta vegetal, con un proceso de erosión activo que habría liberado sedimentos para ser transportados y acumulados en valles y depresiones cercanas.

Este movimiento de suelo, derivado en parte del impacto de los incendios, creó nuevos entornos sedimentarios ricos en nutrientes, que resultaron propicios para el asentamiento humano y la práctica temprana de la agricultura. El descenso marcado del nivel del Mar Muerto durante este período proporciona evidencia adicional de condiciones climáticas secas en la región, lo que habría contribuido a la ocurrencia frecuente de tormentas secas con rayos que actuaron como el principal agente ignicida de los incendios. Esta combinación de sequedad y aumento en la actividad tormentosa encaja con patrones orbitales de alta radiación solar y eventos climáticos globales, en particular con lo que se conoce como el evento frío y seco de 8.2 mil años antes del presente, que afectó a gran parte del hemisferio norte. La hipótesis predominante sostiene que estos factores naturales, más que actividades humanas intencionadas como la quema controlada, fueron los desencadenantes principales del régimen extremo de incendios.

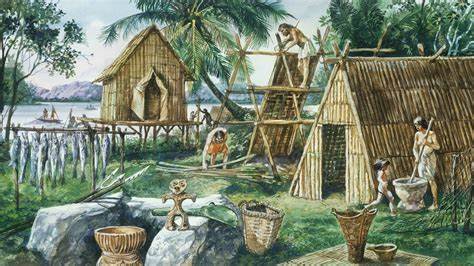

Es importante considerar que aunque las sociedades neófitas tenían habilidades para el manejo del fuego desde tiempos anteriores, la magnitud y extensión de los incendios registrados superan por mucho las capacidades humanas de entonces para realizar quemas intencionales a escala regional. En el contexto del Levante, la degradación del suelo y la destrucción de la vegetación en las laderas empinadas obligó a las comunidades humanas a desplazarse hacia los fondos de valle donde se acumularon los suelos retransportados. Estos depósitos sedimentarios ricos en materia orgánica y nutrientes habrían ofrecido un entorno ideal para experimentar con la domesticación de plantas y animales, facilitando el surgimiento de pueblos agrícolas sedentarios. Los principales asentamientos neolíticos, como Jericó, Gilgal y Netiv Hagdud, se ubican precisamente sobre estas acumulaciones de suelos reagrupados, lo que confirma la importancia de estos ambientes formados por procesos naturales en la consolidación de la agricultura. Esta concentración poblacional en valles fértiles evidenciaría una adaptación humana directa al cambio ambiental severo, asociado simultáneamente con el fin de las anteriores condiciones climáticas más húmedas y estables.

Adicionalmente, la recuperación gradual de la estabilidad geomorfológica tras el evento de fuego intenso coincidió con la regeneración de suelos y de la cubierta vegetal sobre las montañas, lo que permitió eventualmente la expansión de la actividad humana hacia zonas más elevadas y anteriormente erosionadas. Un paralelo interesante se encuentra en eventos similares del Pleistoceno tardío, específicamente durante el MIS 5e, donde se evidencian también incendios masivos y cambios en la dinámica del suelo que podrían señalar un patrón cíclico ligado a cambios climáticos orbitales y sus repercusiones ecológicas. Este enfoque interdisciplinar que integra geoquímica, sedimentología, paleoecología y arqueología contribuye a una comprensión más profunda de cómo el medio ambiente impulsó la innovación cultural y tecnológica humana. La idea de que un fenómeno natural inesperado y extremo como un régimen de incendios catastróficos haya forzado la transformación social hacia la agricultura abre nuevas perspectivas para entender no solo los orígenes de la civilización, sino también la relación compleja entre clima, paisaje y humanidad. Por último, la hipótesis de la vinculación entre estos incendios y la Revolución Neolítica subraya la capacidad de adaptación y resiliencia humana frente a crisis ambientales severas, señalando que la emergencia de agricultura y la domesticación fueron respuestas pragmáticas a un entorno alterado.

Esta visión desafía las narrativas estrictamente humanocéntricas y resalta la influencia decisiva de procesos naturales en la evolución de las sociedades humanas. En resumen, la evidencia apunta a que en el Levante meridional, un conjunto de incendios naturales provocados por cambios climáticos y causantes de pérdida masiva de suelo vegetado, creó las condiciones ideales para la introducción y desarrollo de la agricultura. Esta conexión entre catástrofes ecológicas y avances culturales ofrece un ejemplo fascinante sobre cómo las transformaciones ambientales pueden moldear la historia humana de manera profunda y duradera.