La reproducibilidad en la ciencia es un pilar fundamental para validar los avances y garantizar que los resultados sean fiables y sólidos. Sin embargo, un ambicioso proyecto desarrollado en Brasil ha puesto en evidencia un problema que afecta a la comunidad científica a nivel global: la dificultad para replicar estudios biomédicos. Esta iniciativa, coordinada por la Iniciativa Brasileña de Reproducibilidad y que involucró a más de 200 científicos en 56 laboratorios del país, reveló que menos del 50% de los experimentos reproducidos confirmaron los resultados originales. Estos datos no solo reflejan un desafío local, sino que se alinean con preocupaciones internacionales sobre la robustez de la investigación biomédica. Este esfuerzo particular se diferencia de otros intentos de reproducibilidad por su enfoque basado en métodos específicos y por su alcance geográfico, concentrado en la producción científica brasileña.

En lugar de seleccionar estudios por tema o impacto, los coordinadores del proyecto eligieron centrarse en tres técnicas biomédicas comunes: un ensayo para medir metabolismo celular, una técnica de amplificación de material genético y una prueba conductual en roedores que evalúa su capacidad para resolver laberintos. A partir de estos métodos, se seleccionaron aleatoriamente estudios publicados entre 1998 y 2017 donde la mayoría de los autores tenían afiliación brasileña. El contexto del proyecto fue especialmente complejo debido a que su desarrollo coincidió con la pandemia de COVID-19, lo que significó obstáculos logísticos y desafíos para estandarizar procedimientos entre tantos equipos de investigación. Para asegurar la validez de la réplica, cada experimento fue reproducido por tres laboratorios distintos y una comisión independiente evaluó cuáles de estas pruebas podían considerarse fieles reproducciones. En total, se validaron 97 intentos de replicación correspondientes a 47 experimentos distintos.

Los resultados fueron preocupantes. Solo el 21% de los estudios fueron replicables según al menos la mitad de los criterios aplicados, un dato que confirma tendencias similares encontradas en otras investigaciones internacionales. Más aún, el tamaño del efecto, es decir, la magnitud del resultado observado en los experimentos, fue en promedio un 60% superior en los estudios originales frente a los ensayos de seguimiento. Esto sugiere que los resultados publicados frecuentemente sobreestiman los efectos reales de las intervenciones o fenómenos estudiados. Las causas de estos hallazgos pueden ser múltiples y complejas.

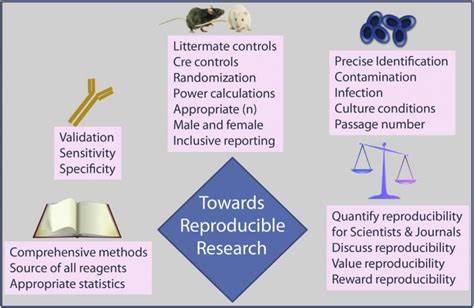

Entre ellas se incluyen la posible variabilidad en la ejecución de los protocolos, diferencias en el control experimental, sesgos estadísticos o incluso presiones de publicación que generan un sesgo hacia resultados positivos y significativos. El hecho de que cada laboratorio participante tuviera su propia interpretación o adaptación de los métodos contribuyó a la dificultad de estandarización y, por ende, a las diferencias observadas en los resultados. No obstante, este proyecto demostró que, con coordinación y esfuerzo colaborativo, es posible identificar áreas críticas que requieren atención para mejorar la calidad científica. Este estudio no solo diagnostica un problema sino que impulsa una llamada hacia la reforma del sistema científico brasileño. Las autoras y autores del proyecto instan a implementar cambios estructurales, incluyendo políticas públicas que fomenten prácticas de investigación más rigurosas, promoción de la transparencia y apertura en los datos y protocolos, así como una mayor formación en metaciencia y métodos estadísticos robustos.

Además, proponen que las universidades y centros de investigación adopten normativas y estándares más estrictos para la revisión interna y la replicación independiente de resultados antes de considerar su publicación o aplicación clínica. La reproducibilidad es esencial para la confianza pública en la ciencia. En un mundo donde descubrimientos biomédicos pueden influir directamente en tratamientos médicos, políticas de salud y desarrollo tecnológico, asegurar que los resultados no sean producto del azar o de errores metodológicos es fundamental. Esta iniciativa brasileña abre un camino para otros países y disciplinas, mostrando que la colaboración y la sistematización de esfuerzos pueden aportar una visión clara sobre la fidelidad de la producción científica. Más allá de sus implicaciones locales, la repercusión internacional de estos hallazgos refuerza debates ya establecidos sobre la “crisis de reproducibilidad” que se ha manifestado en diversas ramas de la ciencia, incluidos estudios en psicología, biología y medicina.

Otros proyectos, como el de la Open Science Collaboration, han reportado tasas similares de éxito en replicar hallazgos relevantes, indicando que el problema no es exclusivo de Brasil pero sí requiere adaptaciones regionales y específicas. Los investigadores involucrados reconocen que la ciencia es un proceso dinámico y autocrítico, y que la identificación de estas dificultades ofrece una oportunidad valiosa para mejorar la rigorosidad metodológica y la confiabilidad de los estudios. En este sentido, fomentar una cultura que valore la reproducibilidad y la publicación de resultados negativos o no concluyentes debe ser una prioridad, para evitar el sesgo hacia resultados solo “exitosos” que distorsionan el conocimiento acumulado. En resumen, el proyecto de reproducibilidad en Brasil representa un importante paso en la consolidación de una ciencia biomédica robusta y confiable. Los hallazgos resaltan la necesidad de replantear prácticas de investigación, aumentar la colaboración y transparencia, y promover políticas que apoyen la calidad sobre la cantidad en la producción científica.

La colaboración masiva y el análisis crítico de los estudios constituyen un modelo ejemplar que puede inspirar a otras naciones a evaluar y fortalecer sus propios sistemas científicos. Al final, este tipo de esfuerzos son esenciales para asegurar que la ciencia siga siendo una herramienta eficaz para el progreso humano y la mejora de la salud global.